点击蓝字

关注我们

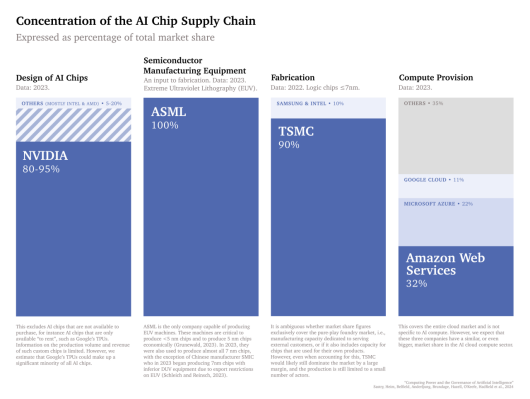

海外智库观察

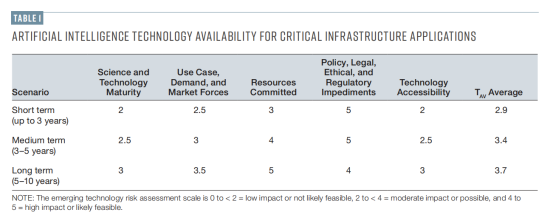

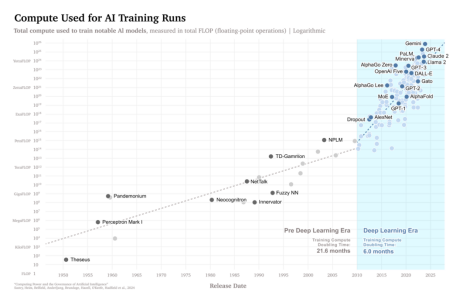

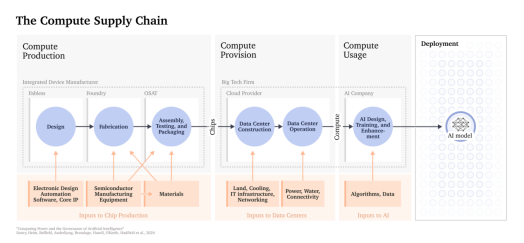

近年来,人工智能的迅速发展归功于人工智能发展的三大要素:数据、算法和算力的同步提升。其中,算力为人工智能提供了基本的计算能力的保障,形成了重要的基础设施支撑。当前,随着人工智能算法模型的复杂度和精度愈来愈高,互联网和物联网产生的数据呈几何倍数增长,在数据规模和算法模型的双层叠加下,人工智能对算力的需求也越来越大。探讨如何对算力进行治理以及如何利用算力工具更好地实行人工智能治理具有重要的现实价值。本期智库观察聚焦人工智能算力和基础设施风险问题,选取新美国安全中心和兰德公司的2篇研究报告进行观察。

[1]https://www.cnas.org/publications/commentary/to-govern-ai-we-must-govern-compute

[2]https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA2873-1.html

关于我们

清华大学人工智能国际治理研究院(Institute for AI International Governance, Tsinghua University,THU I-AIIG)是2020年4月由清华大学成立的校级科研机构。依托清华大学在人工智能与国际治理方面的已有积累和跨学科优势,研究院面向人工智能国际治理重大理论问题及政策需求开展研究,致力于提升清华在该领域的全球学术影响力和政策引领作用,为中国积极参与人工智能国际治理提供智力支撑。

新浪微博:@清华大学人工智能国际治理研究院

微信视频号:THU-AIIG

Bilibili:清华大学AIIG

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢