乔治·A·奥拉,诺贝尔化学奖获得者,曾出版过一部名为《跨越油气时代:甲醇经济》的著作。

奥拉在上海有机所作“甲醇经济”报告

书中提到甲醇经济,指用新的可行方法来更高效地利用现存的石油和天然气资源,从而使人类最终摆脱对矿物燃料的依赖。

这种基于甲醇的新方法形成了“甲醇经济”的基础,奥拉主要认为它是一种既安全又便捷的能源储存方式。

在新能源领域,这一概念已被广泛提及,学界高瞻远瞩的见解发人深省,但如何在产业界落地仍是相关企业探索的方向。

那么利用合成生物学技术,能否让二氧化碳、甲醇等碳一(C1)作为未来的通用碳源,凭空气合成通用中间体呢?

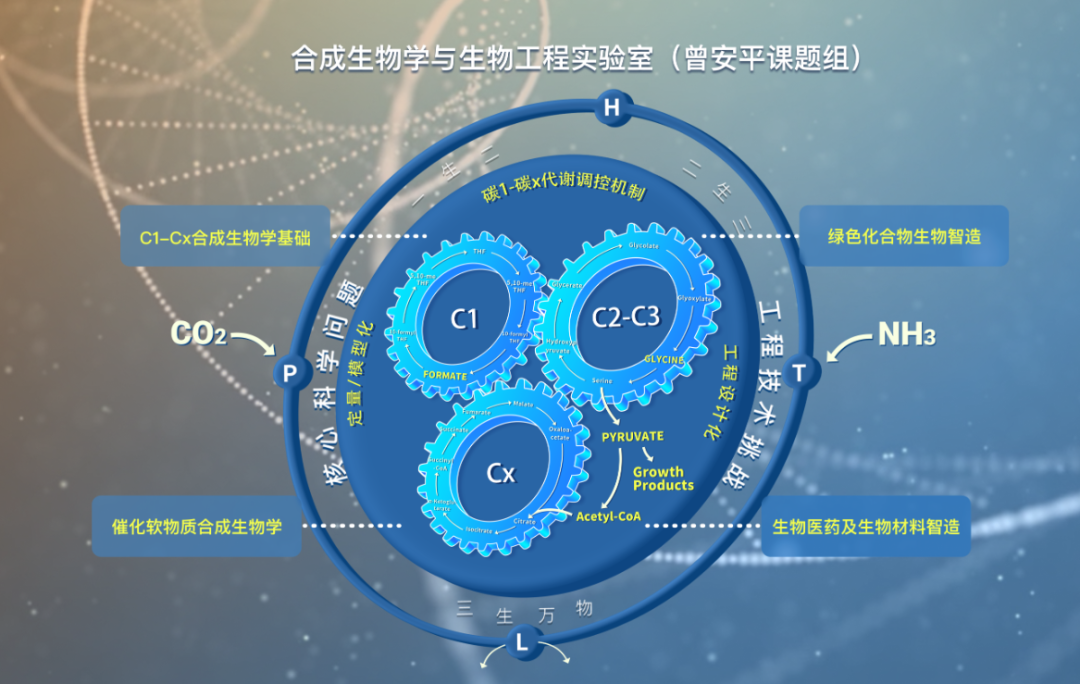

由德国工程院首位华人教授院士曾安平教授带队的“碳1-碳X合成生物学”研究,将有望为这价值超30万亿美元的庞大市场打开突破口。

生命代谢最核心的命题:碳1-碳X

本世纪人类面临的最大挑战之一是能源转型和气候变化,而这两者都与二氧化碳的排放和利用息息相关。

我国自宣布“双碳”目标以来,碳中和等相关话题成为公共辩论的高频词。

背后的解法,无疑两条路 —— 源头减碳和末端治理。

源头减碳的关键则在于能源系统的根本性变革,从化石能源转化为以可再生能源为主,制造业从不可再生碳资源转化为可再生碳资源。

基于CO2的生物制造从长远来讲是实现这两大目标的最佳途径。

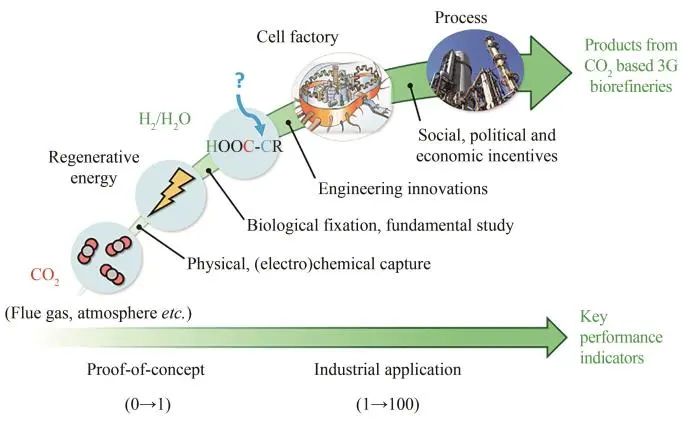

区别于主要以淀粉及其他含糖物质为原料的第一代生物炼制技术和以木质纤维素等生物质为原料的第二代生物炼制技术。

这种第三代生物炼制技术,是利用微生物及藻类细胞工厂,在光或电等可再生能源的驱动下,将CO2等碳一化合物转化为生物能源、化学品及材料等。

在大众印象中,CO2捕捉和利用的生物技术主要是利用微藻,但由于光合效率差等问题,目前的经济效益仍然较低。

然而开发其他新的概念和技术更颇具挑战,而其中的技术难点之一就是能量利用。

因为CO2是能源化合物燃烧和氧化代谢的最终产物,其能量是最低的,利用CO2就必须引入外部能源。

目前能量来源主要光自养合成、化学自养合成及电自养合成这三类固碳方式,但从现实的工业应用角度看,都存在关键瓶颈。

所以在“基于二氧化碳的生物制造:从基础研究到工业应用的挑战”这篇论文中,曾安平教授团队提出了一种新的解题思路:混合营养(mixotrophy)生物合成。

通过利用一碳化合物(C1)和有机底物,作为异养和自养生物合成的结合,来提供能量利用水平。

解决了能量利用问题,“碳1-碳X合成生物学”又是如何作为第三代生物炼制技术进行生物制造的呢?

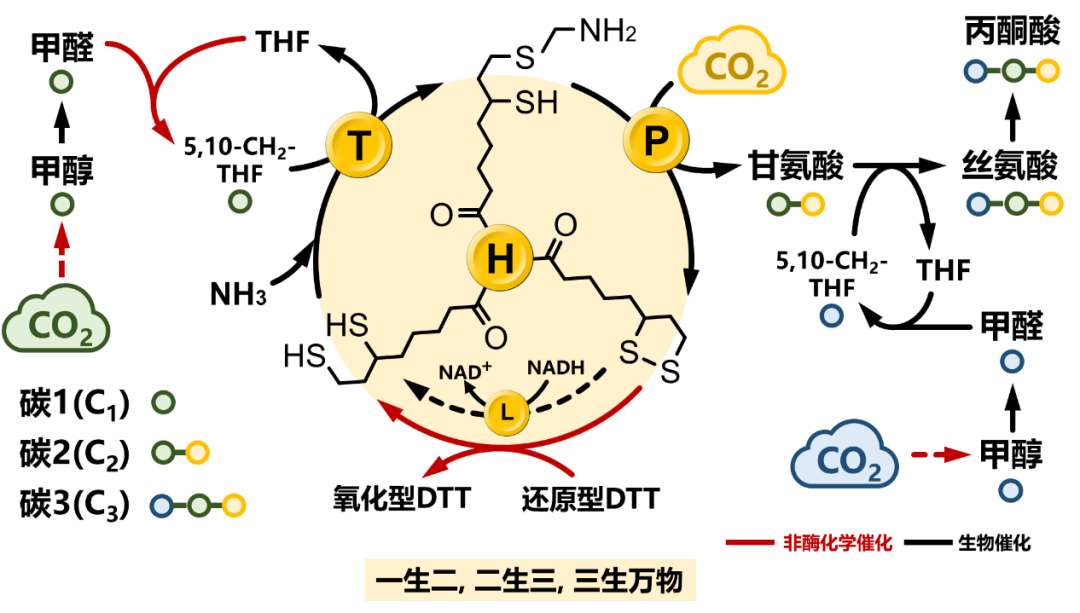

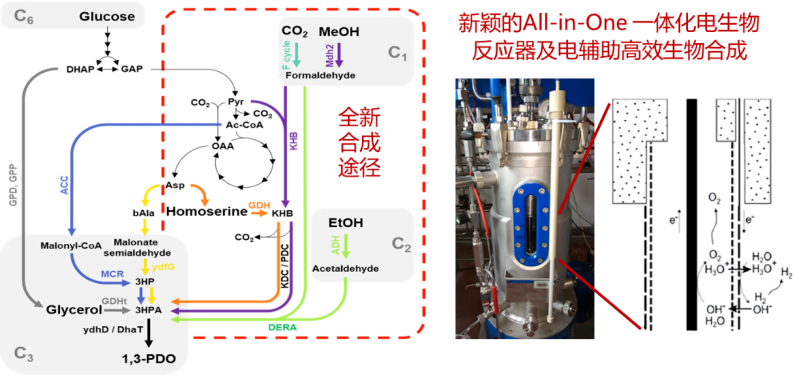

曾安平团队创建了一种新的细胞外化学催化与生物催化有机整合的高效固碳路线(ICE-CAP)。

生物催化与化学催化(非酶)有机整合的固碳路线ICE-CAP

通过高能C1化合物(如甲醇或甲醛)与低能C1化合物(CO2)的组合催化,实现了无须添加ATP和NAD(P)H的CO2生物利用。

该路线可将二氧化碳与甲醛直接转化为甘氨酸,适合于含二氧化碳量较高的工业尾气净化;

同时,利用在大气中捕获的CO2,可以实现甘氨酸、丝氨酸、丙酮酸等多种有机化合物的高效制备。

值得注意的是,碳1-碳X合成生物学的应用,远不止于绿色生物制造和碳中和领域。

C1-C3代谢体系作为人类机体最基本的生理功能之一,涉及核酸的生物合成,还与肿瘤和神经退行性疾病关系密切。

如果能捕捉大气中的碳、氮、氢、氧等元素合成化学品和蛋白质,对能量代谢缺陷及线粒体相关疾病研究将会意义非凡。

中间物产品可以应用在能源、化工、材料、医药、农业、食品等领域,创造30万亿美元的庞大市场。

德国工程院士 全职加入西湖大学

从“0到1”奔向“1到100”

在德国的科研环境中浸润多年,曾安平教授擅长将原始创新和工业应用相结合。

团队使用电辅助生物合成,大幅度地提高了1,3-丙二醇及有机酸酯的产量,1,3-丙二醇的产量在 24 小时发酵后可达到 120g/L。

同时通过一种无需杀菌、无需添加酵母和其他昂贵介质的新型巴氏梭菌,将发酵时间可缩短一半;

更令人惊喜的是,团队还提出了一种新的下游产物分离方法,使副产有机酸得到有效回收,使生产成本降低近50%,实现零排放。

目前,该工艺已经在中国实施工业化应用开发,是一个生物合成和化学转化相结合的绝佳案例,吨级规模放大已完成,正在开发万吨级工业规模。

除此之外,课题组还有全球唯一、全新的研究领域 —— 催化软物质合成生物学。

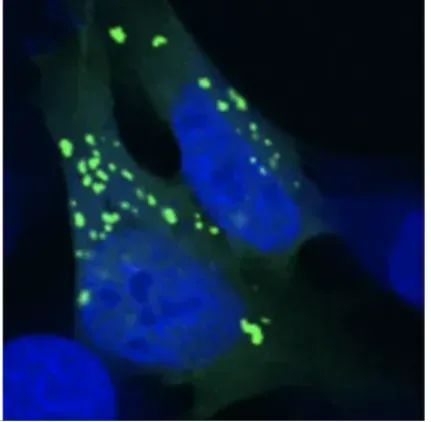

催化软物质(相变)合成生物学,图中荧光显示的是相变催化蛋白质

该研究源于数年前曾安平团队的一个偶然发现:一个酶蛋白具有环境相应的可逆相变现象,能够形成单一组分、具有生物催化活性的罕见水凝胶。

通过研究这类具有生物催化性能的软物质,有望开发出新的智能生物材料,应用于探索其在3D生物结构打印、智能生物反应器、新一代mRNA药物、基因治疗新工具等前沿方向。

该团队还完成了二元醇的生物合成,通过葡萄糖-氨基酸-二元醇的过程,成功展示了 10 个二元醇的生物合成,其中 6 个支链二醇首次生物合成,具有良好产业化前景。

写在最后

无论是碳代谢的研究还是生物合成的转化,可以看到曾安平教授团队在科研成功之外,对工业生产的转化,与产业化能力和前景有深入的思考,这正是合成生物学产业界最需要的品质。

虽然目前绝大多数固碳途径和产品还只是停留在“概念验证”阶段,仅完成单一化合物从“0到1”的突破。

在可预见的将来,将工程技术的突破与原创的工艺技术相配合后的合成生物学,有潜力实现从“0到1”到“1到100”的基于CO2的大规模生物制造的革命性突破。

我们看好曾院士及西湖大学合成生物学实验室的未来发展,也更期待早日看到团队成功案例涌现。

参考文献:

—The End—

推荐阅读

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢