内容来自:北京日报、央视新闻客户端

2023年度国家最高科学技术奖6月24日在京揭晓,李德仁院士、薛其坤院士获得中国科技界崇高荣誉。

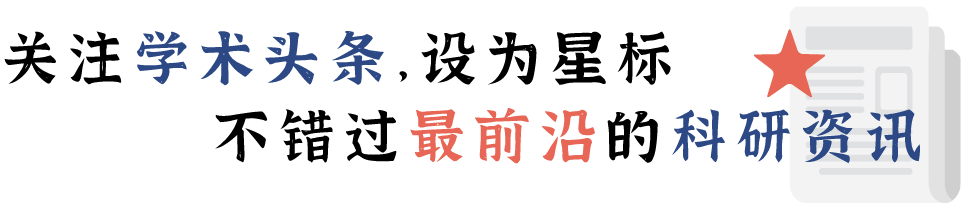

李德仁是著名的摄影测量与遥感学家,一直致力于提升我国测绘遥感对地观测水平。他攻克卫星遥感全球高精度定位及测图核心技术,解决了遥感卫星影像高精度处理的系列难题,带领团队研发全自动高精度航空与地面测量系统,为我国高精度高分辨率对地观测体系建设作出了杰出贡献。

薛其坤是凝聚态物理领域著名科学家,取得多项引领性的重要科学突破。他率领团队首次实验观测到量子反常霍尔效应,在国际上产生重大学术影响;在异质结体系中发现界面增强的高温超导电性,开启了国际高温超导领域的全新研究方向。

李德仁:我俯瞰的是一生的仰望

防灾救灾、农田水利、国防安全……从国家安全到经济建设、社会民生,都离不开测绘遥感技术。我国遥感卫星地面处理系统实现从无到有、从有到好的跨越式发展,离不开国家最高科学技术奖获得者——中国科学院院士、中国工程院院士,测绘遥感学家李德仁。

穷且益坚

“进步”来自“每一步”

李德仁与测绘遥感的交集是从大学开始的。受益于天赋和儿时严谨的家风,李德仁学习成绩尤其是数学成绩优异,考第一是常事儿。大学就读武汉测绘学院期间,他对行业内名家的合理大胆质疑,引起了中国航空摄影测量与遥感学科奠基人王之卓的注意。当李德仁以为,自己马上能成为王之卓的学生、开启测绘遥感研究之路,命运的转折突然来临。

在那段特殊的历史时期,李德仁结束下放后被分配到石家庄水泥制品厂工作,但他也从不认为那是人生低谷。

李德仁:我打了一年水泥电线杆,打榔头、绑钢筋、灌混凝土水泥三班倒。我们年轻时候的想法是,父母生了我们,国家养了我,不管干什么工作,要把它干好。

凭借着这股精气神儿,当水泥厂工人期间,李德仁与团队成功研制了一种新的硫铝酸盐水泥。他不曾失去希望,也始终没有放弃自己的专业学习。1978年,国家恢复研究生招生,时年39岁的李德仁终于来到恩师王之卓身边学习。第二年,李德仁参加出国考试,又考了第一名。

△1982年10月,李德仁在德国波恩大学学习

1982年,已经43岁的李德仁远赴德国,分别在波恩大学、斯图加特大学学习。

李德仁:人生的进步是靠一步一步走出来的,你走的每一步你都要总结这一步,走稳了没有。国家给钱让你去留学,你达到了你的作用没有?如果你经常这样对自己提出要求,你就可以进步得比较快。

在斯图加特大学,他师从国际著名的摄影测量和遥感学家阿克曼教授。当时,阿克曼给了他一个航空测量领域极具挑战的难题。

李德仁:上世纪80年代数据开始多了,有地面的、有空中的、有卫星的,数据处理是一个难题。我的老师就问我做不做这个难题,要把数据中的各种误差区分出来、处理干净来保证数据的精确度。我把它做了。

仅仅用了不到两年,李德仁就解决了误差可区分性理论这一测量学界的难题,由此写就的博士论文,至今仍保持着斯图加特大学历史最高分的纪录。

博士毕业时,德国多家机构向李德仁伸出了橄榄枝,但他毫不犹豫地选择了回国。1985年2月,他回到母校武汉测绘科技大学任教,开启了漫长的为国创新创业之路。

△1985年2月,李德仁以全校有史以来最高分获得斯图加特大学博士学位

带领中国遥感地面系统

从无到有 从有到好

由于卫星系统的高精度位置姿态测量核心器件被禁运,很长一段时间里,国产遥感卫星应用范围受到严重制约。为扭转这一局面,本世纪初,李德仁主持设计论证了我国第一颗民用测绘卫星“资源三号”的系统参数,大幅提高了卫星遥感影像的自主定位精度。

李德仁:我们现在遥感卫星数量世界排第二,我们的分辨率达到了和美国完全相同的水平,就是民用的0.5米,它的分辨率、光谱分辨率、空间分辨率和光学、雷达、红外、高光谱遥感都赶上了世界水平。

李德仁研制的遥感卫星地面处理系统为国防建设、经济发展和百姓生活做出了杰出贡献。在学生王密的眼里,李老师做科研的最大动力来自国家、人民的需要。

王密:李老师始终跟我们讲,作为一个科研人员,要能够拿小钱做大事。我们做很多事,实际上我们并不是把科研经费或者是拿多少钱放在第一位,更多地是先考虑这是不是真正的“卡脖子”的问题,或急需的领域。

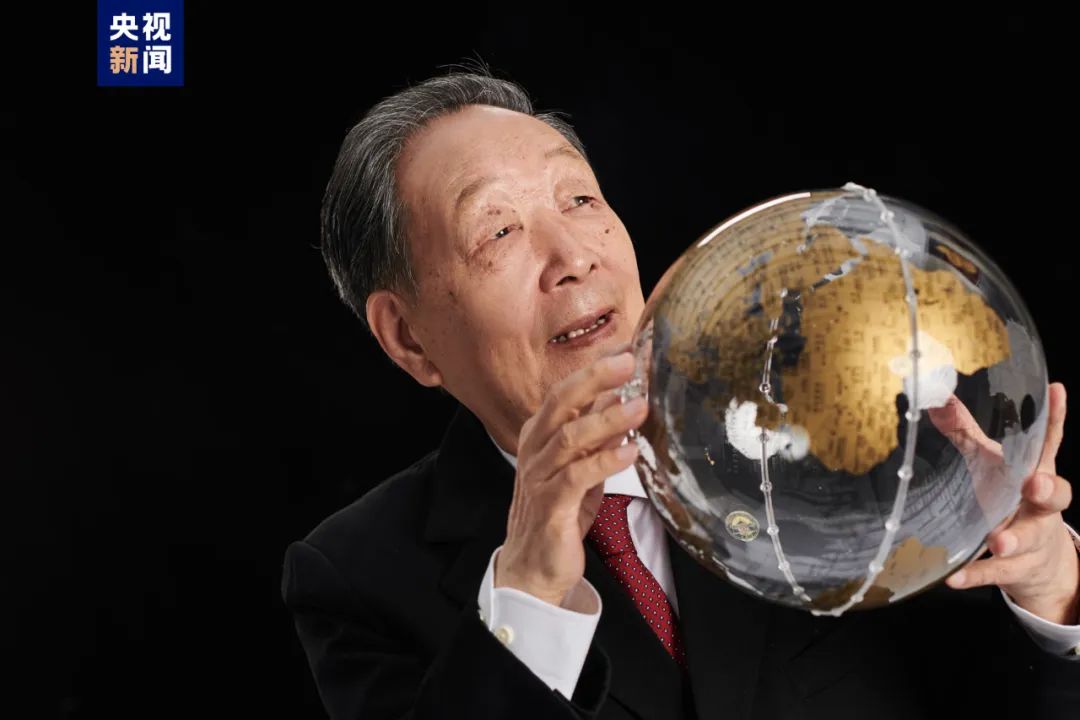

△2002年,李德仁(左一)在三峡大坝建设工地开展测绘遥感工作

耄耋之年的“赤子” 擦亮“东方慧眼”

如今,已85岁高龄的李德仁,赤子之心没变。针对我国卫星遥感存在“成本高、效率低、不稳定、应用少”等诸多问题,李德仁带领团队提出一个极为宏大的计划——200多颗卫星组网的“东方慧眼”智能遥感卫星星座计划。

李德仁:我们在做的方法就是以民间商业遥感为先导,做得好的联合起来。我们规划是到2030年发252颗卫星,创造2000亿到1万亿的产值。我们要有中国人自己的精确的数据,如果没有这个数据,我们心里不放心。希望用我们运行对地观测、卫星对天观测的结果,来回答地球可持续的发展,来探索宇宙的奥妙。

△李德仁(右一)、朱宜萱(左二)与敦煌研究院院长樊锦诗(左一)

好好先生 最爱教书

虽已是行业泰斗,但在夫人——武汉大学教授朱宜萱的眼中,李德仁还是大学初识时那副身材瘦小、格局却很大的样子。

朱宜萱:他脾气挺好的,我们俩一辈子没吵过架,有事就都说出来看怎么办。不纠结在当前的一些小事儿上,总是以解决问题为前提。

李德仁眼中的夫人,也全是优点。

李德仁:互补型。我的大脑思维好,她的小脑好,她是我们学校100米短跑纪录的保持者。她做事情做得很精细,我就是思维快,但要做得好必须靠她来做,所以互补。我长得比较丑,她就长得比较漂亮,也是一个互补。

△李德仁(左一)与恩师王之卓

除了科学家,李德仁还曾是武汉测绘科技大学校长。他在多个公开场合直言,在所有头衔中,自己最钟爱的岗位是“教师”。恩师王之卓在80岁时说过:如果我有什么学术思想,那就是不断地跟我的学生学习。这也成为李德仁的座右铭。

李德仁:我人生最大的乐趣就是当了一名教师,可以培养一代又一代的年轻人,教他们如何去做人、做学问,而且我又把我想做的事情从鼎盛时期做好,方向看好,让年轻人有活干,有出成果创造价值的机会。这个力量大于我一个人的智慧,大于我一个人的力量。

薛其坤:捕捉量子世界的微光

大红的获奖证书,格外醒目。将它捧在胸前,薛其坤心潮澎湃:“非常激动,非常兴奋,非常荣耀!”

这是一年一度的国家科学技术奖励大会现场。凭借量子反常霍尔效应的实验发现,这位清华大学副校长、中国科学院院士带领团队摘得2018年度唯一的国家自然科学奖一等奖。

这一出自中国实验室的重大成果,是全世界物理学凝聚态领域30多年来最重要的实验发现之一,被杨振宁誉为“诺贝尔奖级别”的科研成果。由此,薛其坤也被称为“离诺奖最近的院士”。从习近平总书记手中接过证书的幸福刹那,薛其坤脑海中闪现的,是7年前遭遇瓶颈时团队成员忙碌的身影。上千份样品、无数次重复之后,他们终于捕捉到量子世界的微光,迎来“见证奇迹”的一刻。

薛其坤,清华大学副校长、中国科学院院士,著名实验物理学家,2012年带领实验团队在全球首次发现量子反常霍尔效应。

一个非常有前景的预言

量子反常霍尔效应,短短八个字,相当拗口。在2013年春天薛其坤团队对外宣布全球首次实验发现这一现象之前,中国公众对于这个物理学热词,甚为陌生。

要理解这一概念,先得讲讲“霍尔效应家族”。1879年,美国物理学家霍尔发现了霍尔效应,它定义了磁场和感应电压之间的关系,当电流通过一个位于磁场中的导体的时候,磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的作用力,从而在垂直于导体与磁感线的两个方向上产生电势差。汽车里的很多传感器都与此有关。

两年后,这位学者又发现了反常霍尔效应,即在有磁性的导体上,不外加磁场,也可观测到霍尔效应。整数量子霍尔效应和分数量子霍尔效应的实验曾分别获诺贝尔物理学奖。量子反常霍尔效应,被认为可能是量子“霍尔效应家族”最后一个有待实验发现的“成员”。

他是与时间赛跑的物理学家、量子反常霍尔效应的发现者薛其坤。新华社

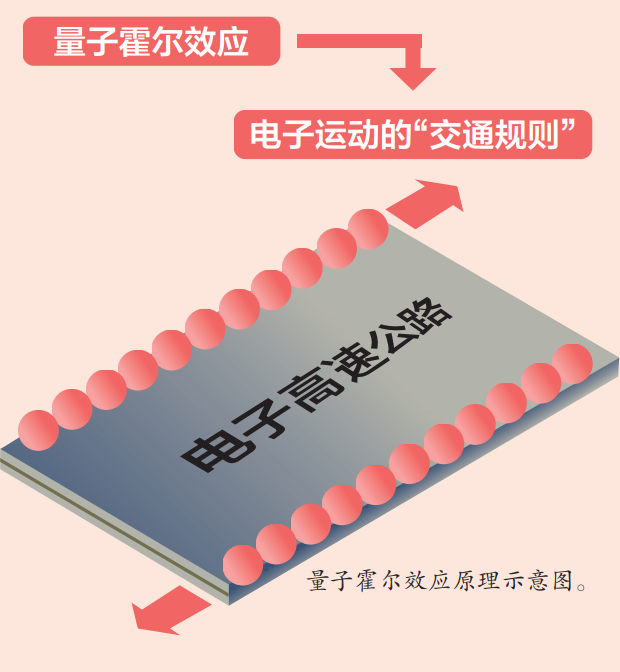

一般情况下,材料中电子的运动没有特定轨道,高度无序,电子和电子、电子和杂质都会形成碰撞,进而带来发热、能耗等难题。而在量子反常霍尔效应中,无需外加磁场,电子的运动却高度有序,犹如在高速公路上的汽车,各行其道,且不回头。薛其坤打了个比方,就像“电子高速公路”。这意味着,这一效应在制备低能耗的高速电子器件领域大有可为。

但是,它真的存在吗?从实验上证实量子反常霍尔效应,一度成为凝聚态物理学家竞相追逐的焦点。

2006年,美国斯坦福大学华裔科学家张首晟团队等首次提出,在拓扑绝缘体中引入磁性,将有可能实现量子反常霍尔效应。凝聚态物理和材料科学一直是薛其坤的研究领域,一直关注相关研究的他预感到:这是一个非常有前景的预言。

2008年10月15日,薛其坤决定带领团队尝试实验验证。

想要实现量子反常霍尔效应,实验条件非常苛刻。材料的电子结构必须具有独特的拓扑特性,材料必须具有长程铁磁序,材料的体内必须为绝缘态。三者缺一不可,且常常互相矛盾。

尽管人员、资金、经验方面都不占优势,但薛其坤还是自信有制胜的法宝:精诚合作的团队,吃苦耐劳的精神。高质量的材料是实现量子反常霍尔效应的关键。分工,从一开始就明确,一组人负责拓扑绝缘体材料的生长,另一组人负责测量生长样品的特性。薛其坤自己则担任样品生长的总负责。

薛其坤还发现,拓扑绝缘体材料的生长动力学与自己长期从事的砷化镓研究类似,在他的指导下,仅三四个月时间,团队就在国际上率先建立了拓扑绝缘体薄膜的分子束外延生长动力学,可实现对样品生长过程在原子水平上的精确控制。这也让薛其坤团队比国际上其他同行更有胜算。

量子霍尔效应 电子运动的“交通规则

一般情况下,材料中电子的运动轨迹高度无序,电子和电子、电子和杂质都会形成碰撞,进而带来发热、能耗等。在量子霍尔效应中,通过外加磁场,电子运动变得高度有序,可实现分道行驶,互不干扰,犹如形成“电子高速公路”;而在量子反常霍尔效应中,无需外加磁场,即可实现这类现象。

“7-11”模式中与时间赛跑

2010年完成对1纳米到6纳米厚度薄膜的生长和输运测量,2011年实现对拓扑绝缘体能带结构的精密调控,2011年底在准二维体、绝缘的拓扑绝缘体中实现了自发长程铁磁性,并利用外加栅极电压对其电子结构进行原位精密调控……

两年间,量子反常霍尔效应所需的三个苛刻条件一一被实现!实验顺利得出奇,数据结果却不理想。

通往科学的巅峰,从来没有坦途。

薛其坤的博士生冯硝回忆,“即便满足所有条件,材料的各个参数也需要在微妙的平衡下,才有可能出现量子反常霍尔效应。”而实验有很多参数,不同参数间会产生无数种排列组合,这给排查问题带来很大难度。

大家陷入集体焦虑,感觉“压力山大”。这时候,薛其坤发现了苗头,热情鼓励这群年轻人,“科学发现可以是偶然的,但是为科学发现做出准备则是必然的。”这位从沂蒙山区成长起来的科学家,考研三次才成功,读博7年才毕业。在他看来,挑战就是科研生活中的正常状态,“我们科学家就是要针对困难,解决困难。”

从沂蒙山区走出来的他,个子不高、乡音浓浓,朴实而风趣。他就是国际著名实验物理学家、清华大学副校长薛其坤教授。奋斗与执著,是他科学之路上的人生信条。新华社

是啊!这些挫折哪里算困难?人生的至难时刻,薛其坤早已品尝。那是1992年,读研第五年,他东渡日本留学,走进世界上最先进的实验室,却因为糟糕的英语听力无法学习并参与精密复杂的实验操作,时不时还因递错实验器件,遭受导师的“白眼”;他也不习惯实验室里早上7点到、晚上11点离开的“7-11”模式;他更想念远在祖国的妻儿,每次打电话回家,鼻子都酸酸的。语言不通,举目无亲,每天度日如年,薛其坤形容那段时光,“犹如孤独的小船,漂到大海深处,旁边没有任何地方可以靠岸。差点就过不去了!”

“我是中国人,我爱自己的祖国……”与家人通话时,儿子给他背诵刚刚学到的课文。稚嫩的童音,让焦虑中的薛其坤为之一振,“我要对得起家人,对得起祖国。”

再想家的时候,他就花半个小时,逼迫自己冷静、恢复;“7-11”时间太长,他就跑到厕所里关上门,花10分钟打个盹;语言能力也在日复一日的练习中精进。八九个月的“魔鬼训练”之后,薛其坤就开始独立操作仪器了,研究有了起色。尝到高度勤奋的甜头,他把“7-11”作息“复制”到双休日中,甚至把离开实验室的时间推迟至凌晨。

回国后的薛其坤,也把“7-11”模式复制到研究所,复制到实验室。非常付出,换来非常回报。35岁时,他便晋级教授,41岁成为中国科学院最年轻的院士之一。

在最困难的时刻,这种刻苦精神感染了团队中的年轻人。冯硝说,“组里的学生都很勤奋,有时候自己凌晨1点多从实验室离开,看到老师办公室的灯还亮着,会觉得很惭愧。”

团队成员何珂记得,因为一个新点子,薛老师曾凌晨一两点给自己发邮件。更多学生印象中,即便下飞机已经夜里12点了,薛其坤还坚持到实验室看看。

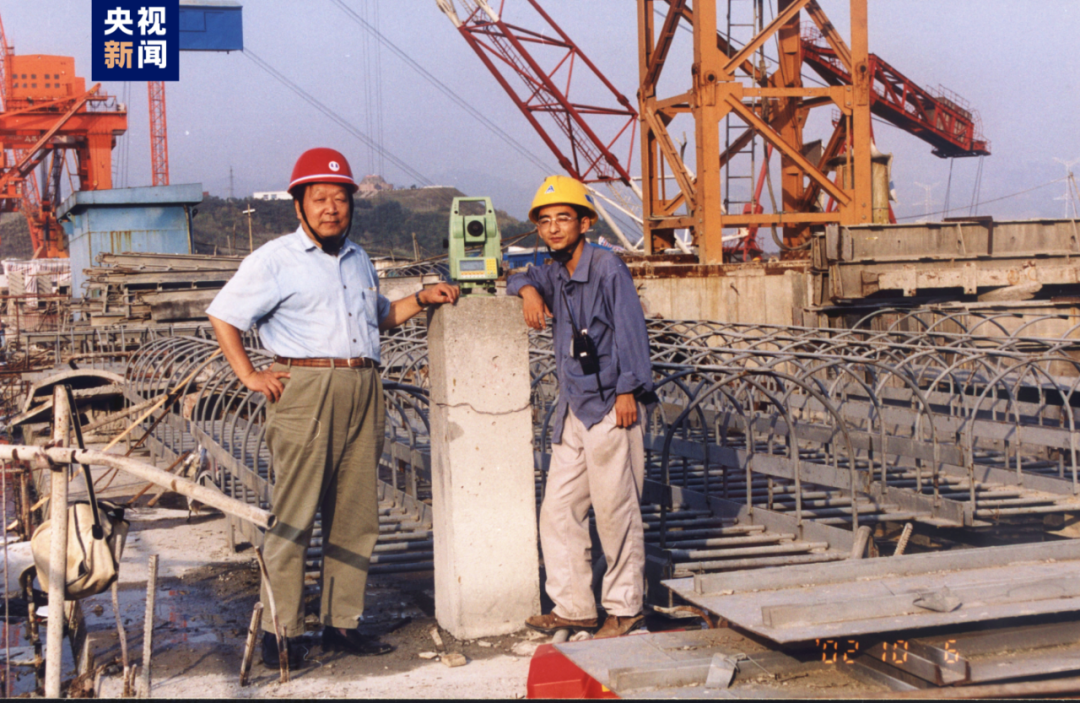

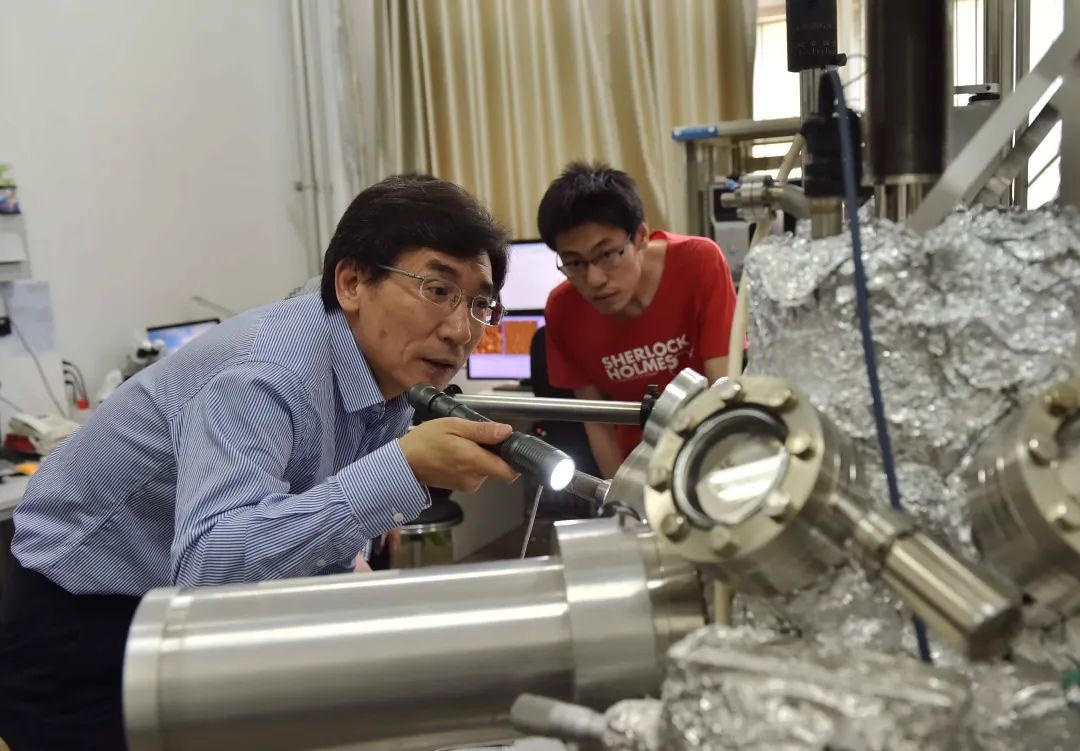

薛其坤在实验室。

历经上千个样品后见证奇迹

“你磨出来的针比别人更亮,你磨出来的镜子比别人更平,你把每一件小事做到最好,那你最终会享受科研带来的回报!”提起勤奋工作的乐趣,薛其坤双眼放光,不自觉地加快语速。

在那长达半年的瓶颈期中,薛其坤鼓励学生把每一个细节搞清楚,把每一部分实验都做到极致。

以往,研究团队担心几纳米厚的拓扑绝缘体材料被破坏,会设置一个衬底和一个保护层,并不断优化。一次,冯硝尝试反其道而行之,去除材料保护层之后,反而出现一块显示量子反常霍尔效应迹象的样品。

2012年10月12日,一位团队成员在实验中发现,横向的霍尔电阻达到15000多欧姆,虽只有理想数值的0.6倍,但纵向的电阻出现下降,这与以前二者同步上升的趋势截然不同。

那天薛其坤回家比平时早了一点,他清楚地记得,晚上10时30分左右,刚停下车就收到学生短信,这一消息让他非常振奋,“好像看到量子反常霍尔效应的尾巴!”他立即组织团队,设计出多套方案,布置实验细节。作为严谨的实验物理学家,经验告诉他,一次的测量结果并不能说明问题,多次重复验证才能得到可靠的数据。在最后阶段,他还邀请中国科学院物理所的吕力实验组一起合作,后者的稀释制冷机可以把实验温度推进到接近绝对零度的极低温。

一个半月后的12月8日,是值得铭记的日子。

实验室里,大家紧盯着屏幕。数据几番跳跃,霍尔电阻停在25813欧姆,形成了一个平台,此时纵向电阻急剧降低并趋近于零。

成功了!量子反常霍尔效应出现了!这在全世界尚属首次!4年,历经上千个样品,无数次生长、测量、反馈、调整之后,他们终于迎来“见证奇迹”的时刻。获得最终数据的那天,薛其坤特意打开两瓶香槟酒和大家一起庆祝。

2013年3月15日,全球著名学术期刊《科学》在线刊登这一成果。同年4月,在清华大学的新闻发布会上,曾荣获诺贝尔物理学奖的杨振宁先生盛赞:“这是第一次从中国实验室里发表的诺贝尔奖级的物理学论文。”

一位美国知名物理学家向课题组发来邮件,“看到你们的结果,我真感觉有些嫉妒。但回过头想起来,这个工作巨大的难度也确实让我们叹为观止”。

2014年至2016年,东京大学、加州大学、麻省理工学院、普林斯顿大学先后重复验证这一发现。瑞典皇家科学院编写的《2016年诺贝尔物理奖科学背景介绍》中,将此发现列为拓扑物质领域代表性的实验突破。

“梦之队”继续探秘量子世界

薛其坤在清华大学物理系院士墙前。新华社

攀登科学高峰,永无止境。自2012年年底首次发现量子反常霍尔效应以来,团队中三四个课题组保持着长期紧密的合作,7年来,一项又一项激动人心的突破接踵而至:

2015年,实现量子反常霍尔效应零电导平台的首次观测;

2014年、2015年和2017年,在磁性掺杂拓扑绝缘体的磁性和输运性质的调控方面取得重大突破;

2018年,团队将量子反常霍尔效应观测温度提高10倍,并首次实现量子反常霍尔效应多层结构,犹如搭建起电子通行的“立交桥”。

作为一个全新的科学效应,量子反常霍尔效应已经形成全新的研究方向。

薛其坤说,目前,有三个细分方向他们正在努力,其一,以量子反常霍尔效应作为起点,探索发现新的电子运动规律;其二,提高观察温度或量子反常霍尔效应出现的温度;其三,尝试以更廉价更实用的材料体系制作样品,为将来大规模工业化应用打好基础。

“为国家培养有国际竞争力的人才,做出让其他国家羡慕尊重的科研成果来,以前这话不敢说,但现在我觉得,这是我这个年龄段的中国科学家应该做的事。”如今,作为清华副校长,薛其坤更以“时不我待”的状态投身科研,“既然享受科研,我更要把所有时间投入其中,在享受中完成使命。”

薛其坤(左)和他的学生在清华大学的实验室里工作。新华社

2017年年底,北京量子信息科学研究院成立,薛其坤出任首任院长。研究院将整合北京地区现有量子物态科学、量子通信、量子计算等领域骨干力量,引进全球顶尖人才,在理论、材料、器件、通信与计算及精密测量等方面开展基础前沿研究,并推动量子技术走向实用化、规模化、产业化。

如今,走进量子反常霍尔效应团队实验室,仿佛步入科幻世界,复杂的管线密布,银白色锡纸裹着的不锈钢腔体是超高真空环境,其中正利用分子束外延技术制备薄膜,将这些薄膜通电流之后就可做输运测量。制备样品、测量、分析……一切都有条不紊。

一项新的科学发现,往往意味着人类对自然界的认知又达到一个新的高度,薛其坤乐观地展望,“以量子反常霍尔效应的发现为起点,我们还期待着发现更多新的关于微观世界的电子运动规律,未来的想象空间是非常大的。”

“Knowledge is limited。Imagination encircles the world。”(知识是有限的,想象力却能容纳世界)实验室墙壁上,爱因斯坦的名言每天都激励着薛其坤和他的“梦之队”,继续探秘量子世界的未抵之境。

原文链接:

https://mp.weixin.qq.com/s/G4eSz-gCeaEWLbVH0uBe3Q

https://xinwen.bjd.com.cn/content/s6678dd28e4b06541a2deacff.html

https://xinwen.bjd.com.cn/content/s5c3fcb84e4b03ea0f24fbc35.html

|点击关注我 👇 记得标星|

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢