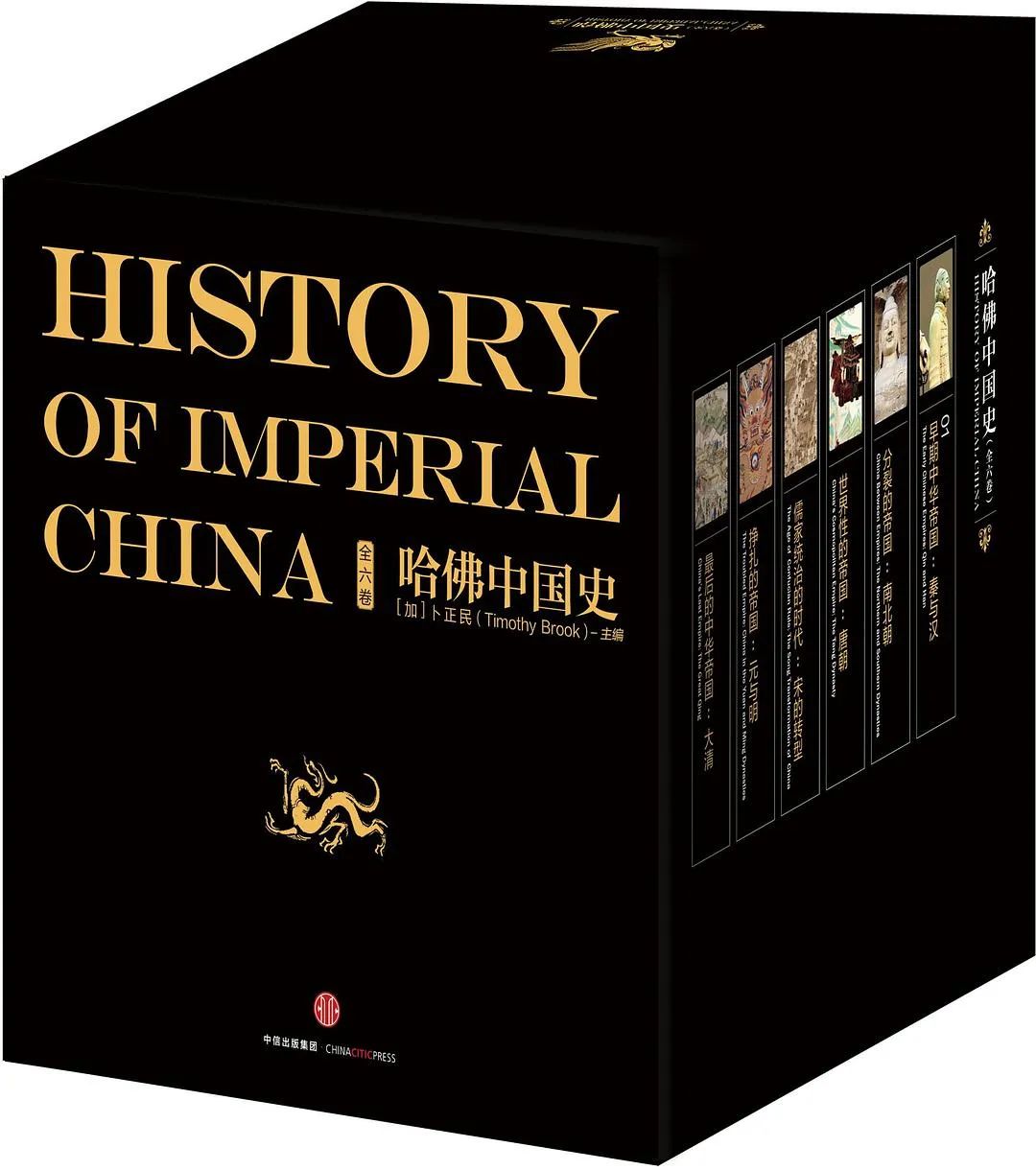

《哈佛中国史》六卷本丛书,由国际著名汉学家卜正民(Timothy Brook)教授领衔主编,集结罗威廉(William T. Rowe)、陆威仪(Mark Edward Lewis)和迪特·库恩(Dieter Kuhn)三位知名汉学家,萃集半个世纪以来西方全新的中国史研究成果,以全球史视野、多学科学识颠覆传统中国史叙述模式,倾十年之功写就,是继《剑桥中国史》之后非常能代表西方半个世纪以来中国史研究全新成果和水准的多卷本中国通史。

《哈佛中国史》丛书站在风起云涌的21世纪,从全球史角度重写“世界中国史”,引导世界重新思考当下中国。丛书上自公元前221年秦朝一统天下,下至20世纪初清朝终结,分为六个帝国时代——秦汉古典时代、南北朝大分裂、世界性帝国唐朝、宋朝的社会转型、气候变迁影响下元明帝国的兴衰,以及成就斐然、盛况空前的大清王朝,进而串起2000年中华文明跌宕起伏的荣辱命运。

《哈佛中国史》丛书专为普通读者而作,语言生动活泼,文风简明精悍,结构精致合理,极富故事性和启发性,是一套给大众读者的权威、简洁、清晰、独特的全新中国通史。

《哈佛中国史》丛书出版后获得很多赞誉,被称为“多卷本中国史的黄金标准”,堪称哈佛大学出版社的典范之作,已被芝加哥大学、康奈尔大学、不列颠哥伦比亚大学、香港科技大学、香港城市大学等数十所世界知名大学指定为中国史课程教材。

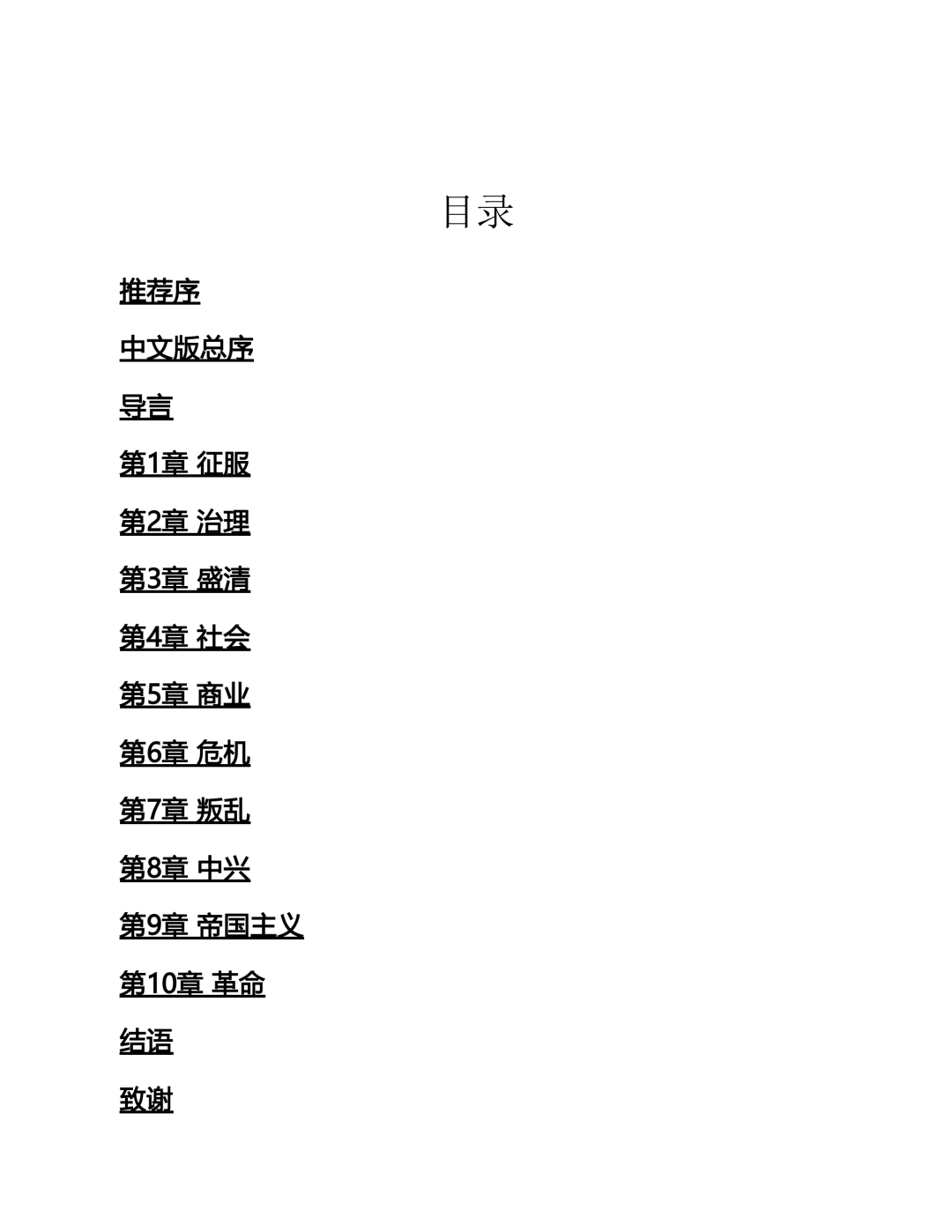

分册信息

哈佛中国史(全六卷),[加]卜正民(Timothy Brook)主编

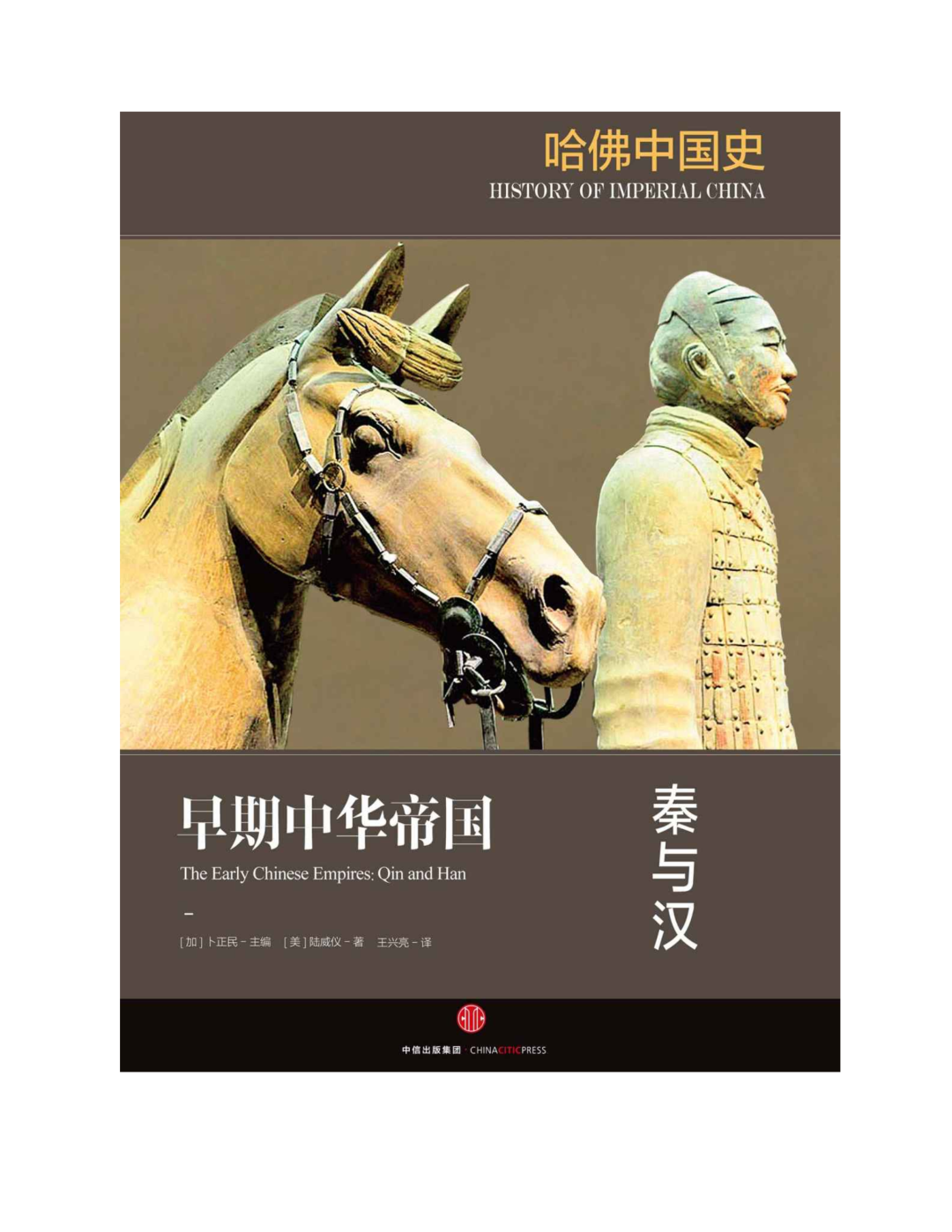

第一卷《早期中华帝国:秦与汉》,[美]陆威仪(Mark Edward Lewis)著,王兴亮 译

第二卷《分裂的帝国:南北朝》,[美]陆威仪(Mark Edward Lewis)著,李磊 译 周媛 校

第三卷《世界性的帝国:唐朝》,[美]陆威仪(Mark Edward Lewis)著,张晓东 冯世明 译 方宇 校

第四卷《儒家统治的时代:宋的转型》,[德] 迪特·库恩(Dieter Kuhn)著,李文锋 译 邵君安 校

第五卷《挣扎的帝国:元与明》,[加]卜正民(Timothy Brook)著,潘玮琳 译

第六卷《最后的中华帝国:大清》,[美]罗威廉(William T. Rowe)著,李仁渊 张远 译

书名:哈佛中国史(History of Imperial China)

作者:[加]卜正民(Timothy Brook)、[美]陆威仪(Mark Edward Lewis)、[德]迪特·库恩(Dieter Kuhn)、[美]罗威廉(William T. Rowe)

中文译者:王兴亮、李磊、刘雅君、张晓东、冯世明、李文锋、潘玮琳、李仁渊、张远。

年份:2007-2010年(英文)、2016年(中文)

出版社:Harvard University Press(英文)、中信出版社出版(中文)

下载链接:

链接: https://pan.baidu.com/s/1f9eM1SOXL-3trXxIGdPXzA?pwd=3qq8

书籍汇总:

链接: https://pan.baidu.com/s/1FFw_24YdJIUfLGunRGT_7g?pwd=9at9

链接: https://pan.baidu.com/s/1wp1sxh_p5Cv9dI5OpBaSCg?pwd=2arp

这套丛书从公元前3世纪秦一统天下写到20世纪初清朝终结,从全球史的视野讲述了中国的帝制史。

目的是尽量客观、公正地讲述中国(从秦到清)两千多年的历史,让对中国历史不太了解的人在看过后了解。

《剑桥中国史》包含的是关于历史问题的更深度的讨论,主要面向研究生。《哈佛中国史》面向的是大学本科水平的读者。

文理兼修 |《剑桥中国史》全11卷 6723页 | 1986年美国汉学家费正清等编写

《哈佛中国史》是这套书中译本名称,其英文书名是History of Imperial China。不难理解,《中华帝国史》才更为贴切。为什么不用这个更准确的名字呢?出版方虽然没有交代,其中原因却并不难猜。首先,自《剑桥中国史》开始,《XX中国史》已经成为读者最熟悉,也最容易接受的名头。其次,可能也是最重要的,哈佛这两个字,对中国读者的吸引力实在太大了。

但事实上,这套书与哈佛大学的关系,仅限于英文本由哈佛大学出版社发行。无论是哈佛历史系,还是哈佛东亚系,都没有参与这套丛书的策划与编写。本书的四位作者,也都不是哈佛大学的教工。因此,在评价这套书之前,首先要理清其与哈佛大学的关系,千万不能因为哈佛的名声去买这套书,更不能出于哈佛的学术地位而赞颂这套书。

作者简介

卜正民(Timothy Brook),加拿大人,1951年出生。享誉世界汉学界的史学大家。多伦多大学学士,哈佛大学硕士、哲学博士,师从孔飞力教授。加拿大不列颠哥伦比亚大学历史系讲座教授(Professor Emeritus),英国国家学术院院士(Fellow of the British Academy, FBA),加拿大皇家学会会员,2015—2016年度美国亚洲研究学会(Association for Asian Studies)会长。曾任多伦多大学、斯坦福大学、等校历史学教授,英国牛津大学邵氏汉学教授。现为加拿大英属不列颠哥伦比亚大学圣约翰学院院长,兼圣约翰神学院院长。

学术视野广阔,主要从事亚洲历史和文化的研究,研究领域涉及明代社会和文化史、中国近代史、全球史、“二战”时期日本在中国的占领等。并担任哈佛大学出版社《哈佛中国史》(History of Imperial China)主编。2005年获加拿大历史协会颁发的历史学奖项弗朗索瓦‧泽维尔‧加诺奖章,2006年获颁古根海姆学术奖。代表著作有《纵乐的困惑》《为权力祈祷》《维梅尔的帽子》《秩序的沦陷》《塞尔登的中国地图》等。

1974年,他作为交换生来到中国。李约瑟则在1977年安排他参与《中国的科学与文明》第七分册的编写,这一册主要是对比中国发展与西方资本主义兴起,这对卜正民的学术道路或多或少有些影响,在《为权力而祈祷:佛教与晚明中国士绅社会的形成》(或译为“觊觎权力”,江苏人民,2005年11月)、与格力高利·布鲁编的《中国与历史资本主义:汉学知识的系谱学》(新星出版社,2005年5月)等都体现了这一点。

陆威仪(Mark Edward Lewis),1954年生,美国著名中国古代史专家,斯坦福大学Kwoh-Ting Li(李国鼎)中华文化讲座教授。师从于已故的中国史学大师何炳棣,毕业于芝加哥大学。曾经在美国斯坦福、英国剑桥这些名校任教。他的研究关注中国文明的不同方面,主攻中国古代史,尤其擅长从政治和社会层面考察中国问题。著有“哈佛中国史”丛书中前三卷《早期中华帝国:秦与汉》、《分裂的帝国:南北朝》《世界性的帝国:唐朝》,以及《早期中国的写作与权威》《早期中国的空间构造》等。

迪特·库恩(Dieter Kuhn),1946年生,德国著名汉学家。先后在英国剑桥大学、德国海德堡大学东亚艺术史研究所和柏林大学工作与任教。1988 年库恩接受了维尔茨堡大学汉学系远东语言文学教授职位,开启了汉学课程的系统现代化。专精宋史,尤为擅长物质文化史与科技史。著有《哈佛中国史》丛书第4卷《儒家统治的时代:宋的转型》《中国丝麻纺织技术史》《地位和礼仪——从远古代到公元十世纪贵族的中国》等。

“现代中国”研究计划(自 2002 年起)凸显了维尔茨堡在汉学领域的领先地位。得益于与经济学院的成功合作,该研究所已适应现代要求。与中国大学的密切联系和研究与科学交流也归功于库恩的奉献精神。凭借不懈的努力,库恩帮助维尔茨堡汉学领域获得了全世界的认可,直到 2011 年他被授予名誉教授地位。

罗威廉(William T. Rowe),1947年生,美国约翰霍普金斯大学历史系John & Diane Cooke中国史讲座教授、历史系主任。东亚研究中心主任,当代美国最有影响的汉学家之一。1967年获得美国维思里安大学(Wesleyan University)英文文学学士学位,1980年获得美国哥伦比亚大学博士学位。他是《晚期中华帝国》(Late Imperial China)杂志主编、《近代中国》(Modern China)和《城市史杂志》(Journal of Urban History)编委。主要研究方向为近代东亚的社会经济和城市史。著有《哈佛中国史》丛书第6卷《最后的中华帝国:大清》,以及《红雨:一个中国县城七个世纪的暴力史》《汉口:一个中国城市的商业和社会(1796—1889)》《汉口:一个中国城市的冲突和共同体(1796—1895)》等。

文理兼修 |《剑桥中国史》全11卷 6723页 | 1986年美国汉学家费正清等编写

微信群 公众号

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢