全球变暖、极端事件、地震及其伴随的社会经济灾难,对人类可持续发展构成了严峻挑战。然而由于地球系统本身的复杂结构及众多非线性相互作用,人们对这些灾难事件的理解和预测困难重重。这是科学界和公共政策决策者极为关注的话题。本文是北京师范大学系统科学学院陈晓松教授等人组成的研究团队,在物理学顶刊Physics Reports发表的综述文章,系统梳理了统计物理与复杂系统方法在地球系统科学中的应用。本文是对这篇综述文章的解读。

欢迎大家参与集智俱乐部联合清华大学讲席教授陈德亮、北京师范大学教授樊京芳、东莞理工学院特聘副研究员陈爱芳、南开大学副教授戴启立老师和爱尔兰都柏林大学博士生班崭共同发起「地球系统科学」系列读书会第二季,将组织大家从新的研究范式出发梳理相关文献,并深入研读其中涉及的理论与模型。从2025年3月4日开始,每周二晚上19:00-21:00,读书会将以线上形式进行,持续时间预计8-10周。读书会详情及参与方式见文末。

关键词:复杂科学,地球气候系统,气候临界点,复杂网络

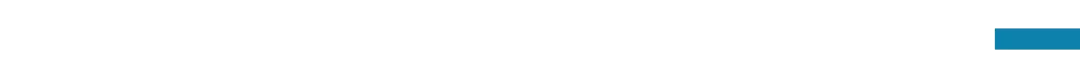

Statistical physics approaches to the complex Earth systemhttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0370157320303458

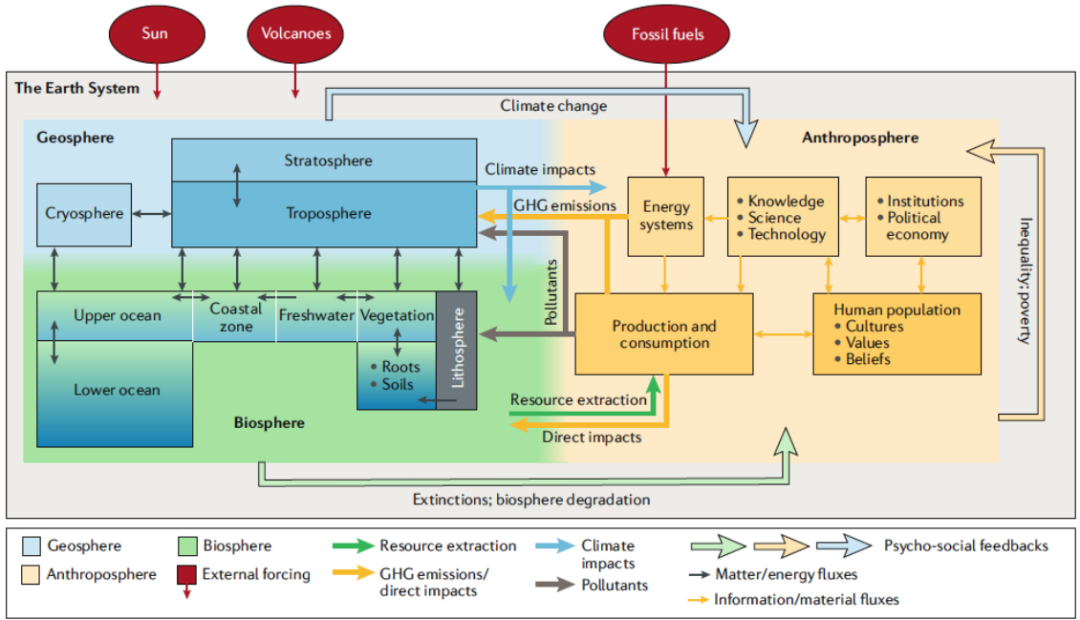

地球系统指由大气圈、水圈、冰冻圈以及生物圈等组成的有机整体,它们之间以及内部存在着复杂的非线性相互作用。地球系统科学就是研究组成地球系统的这些子系统之间相互联系、相互作用中运转的机制,地球系统动力学演化的机理。地球系统科学作为一门交叉学科兴起于上世纪80年代,并在过去二十年得到了迅速的发展[1]。在地球系统科学的发展的历史进程中,Hans Joachim Schellnhuber教授首次将人类活动作为地球系统的重要组成部分。他提出地球系统 E 可以用以下数学概念表示[2]:其中N= (a, b, c, ...); H = (A, S). N代表生态圈,H 代表人类因素;a (atmosphere,大气圈),b (biosphere,生物圈),c (cryosphere,冰冻圈) 等。A (anthroposphere) 泛指的人类生命和活动的总和,S反映了全球主题 (global subject) 的涌现。这一概念的提出为人们后者从整体上理解“地球系统”提供了理论支持。图1展示了地球复杂系统的概念模型,不仅包括了地球各种不同的组成部分,同时也概述了它们之间相互作用和反馈。气候问题是地球上任何物种时时刻刻都要面临的重要环境因素,显著的气候变迁可以直接或间接地影响物种的进化、种族的迁徙、引发战争甚至诱导重大的社会变革 [3]。追溯人类社会的发展历史,气候系统一直以来都是人类社会经济稳定发展最重要的因素之一。特别是近百年来,随着人类活动对气候影响的日渐加深,尤其是工业革命后,二氧化碳等温室气体的大量排放,全球气温显著增暖。在全球变暖的背景下,两极冰川加速消融,寒潮热浪等极端天气事件的发生频率及强度也呈上升趋势,全球气候正在进入一种不稳定的变化状态,并可能最终发生不可逆的重大变化。这种变化将给人类的未来造成巨大的不确定性。因此,气候问题已经不仅仅是单纯的科学问题,也是关乎人类命运的重大社会问题。最新的研究发现全球15个“气候临界点”已被激活9个 [4],它们分别是北极海冰、格陵兰冰盖、北方针叶林、永久冻土、大西洋经向翻转环流、亚马逊雨林、暖水珊瑚、西南极冰盖、东南极部分地区(见图2)。研究者认为人类文明这艘水上漂浮的小船可能就像驶向冰山的泰坦尼克号一样,崩溃是最可能的结果。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)的官方术语表中,气候临界点被定义为:“就气候系统来说,临界点(Tipping point)指的是全球或区域气候从一种稳定状态到另外一种稳定状态的关键门槛”。一旦临界点被激活,系统将无法回至原来的稳定状态。全部“气候临界点”被激活后,地球系统可能将重新洗牌。鉴于气候对人类经济生活的的重要性,2020新年伊始,美国《科学》发表文章预测2020年可能成为头条的十大科学新闻中,气候问题位列第二位。

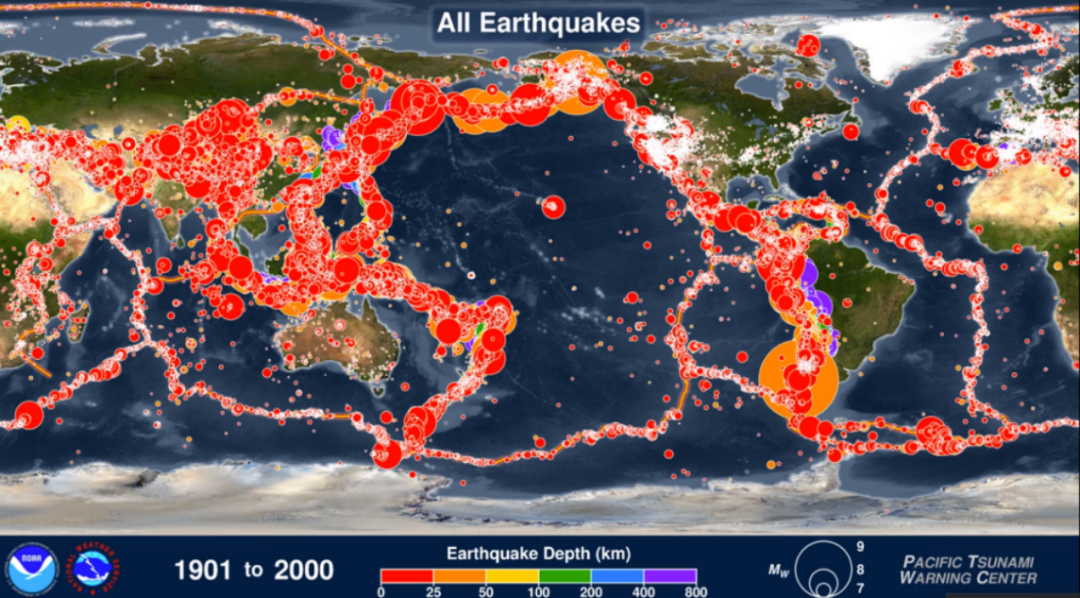

地震是地球表层或表层下的振动所造成的地面震动,可由自然现象如地壳运动、火山活动及陨石撞击引起,亦可由人为活动如地下核试验造成,不过历史上主要的灾害性地震都由地壳的突然运动所造成。地震的影响力涵盖岩石圈及水圈──当地震发生时,可能会连带引发地表断裂、大地震动、土壤液化、山崩、余震、海啸、甚至是火山活动,并影响人类的生存及活动。地震产生的原因是因为地壳在板块运动的过程中累积应力,当地壳无法继续累积应力时,地壳会破裂,释放出地震波,使地面发生震动。地震发生时会造成各类建筑物倒塌和损坏,设备和设施损坏,交通、通讯中断,以及由此引起的火灾、爆炸、瘟疫、有毒物质泄漏、放射性污染、场地破坏等造成人畜伤亡和财产损失的灾害。地震一直以来被认为是人类历史上最致命的自然灾害。

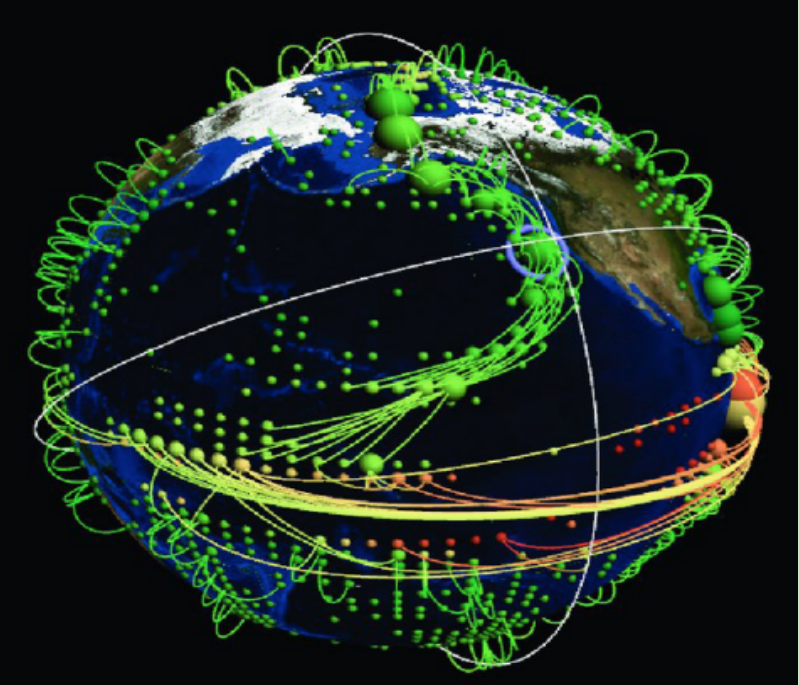

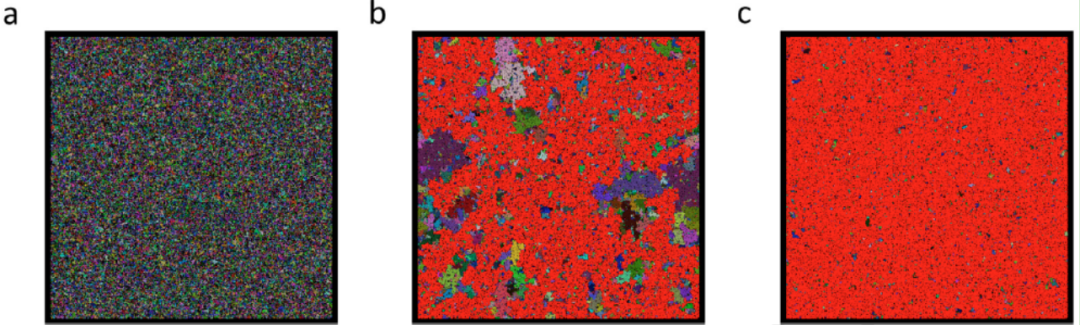

地球变暖、极端气候事件、地震及其伴随的社会经济灾难对我们人类可持续发展构成了严峻的挑战。然而,由于地球系统本身的复杂结构以及存在着众多非线性相互作用,另外这些事件具有突发性使得人们对于上述灾难性事件的理解,尤其是预测方面变得困难重重。这也是科学界和公共政策的决策者极为关注的话题之一。要研究和处理以上困难和问题,统计物理是强有力的手段。长期以来统计物理在处理各种不可确切预见的轨道和状态中发展了丰富的思想、方法和技术手段。基于统计物理的基本思想,我们系统性地发展了一系列创新型的理论和工具,并成功地应用于研究复杂地球系统。主要包括气候网络(climate network,见图4)、渗流相变理论(percolation theory,见图5)、临界点分析(tipping points analysis)、熵和复杂性(entropy and complexity)。

在气候系统方面:(1)结合统计物理、信息熵理论等方法,创新开发了一套新的计算复杂系统复杂度的方法——System Sample Entropy,从不同于传统气候学方法的全新视角解决了厄尔尼诺预测中长期以来难以攻克的“春季预测障碍”问题,为厄尔尼诺预测的研究提供了有效的方法和全新的突破,为理解和研究厄尔尼诺现象的物理机制提供了新的思路,并且提供了完整的理论框架和分析方法以拓展到对其他更广泛的复杂系统的研究中。(2)基于渗流相变和网络理论与方法,提出了一种全新的研究热带区域大气环流(Hadley cell)的框架,解决了长期以来再分析观测数据与理论预言不符的难题,首次给出了热带区域大气环流的二维描述。理论框架可用于预测全球变暖背景下热带区域大气环流的动力学演化,以及检测其带来的影响。(3)基于气候网络理论开发出长时高效预测印度季风降。雨量的方法;(4)基于多层网络的原理,研究了中国和美国空气污染的传播模式;(5)利用气候网络理论,深入理解极端降雨的全球分布模式和关联性。在地球表面拓扑性质方面:基于渗流相变理论,研究了地球表面动力学拓扑性质,深入探究了其自相似性和长程关联性。在地震预测方面:结合统计物理和非线性理论中,通过对实际系统和地震模型的记忆分析,大大地提高了传统地震模型的可预测能力。

过去几年,我们基于统计物理和复杂系统的思维,发展了一系列的创新型的理论和工具,并成功地运用到复杂地球系统的研究中,增进了我们对地球系统的了解,从而大大提高了相关极端事件的预测性能[6]。[1] W. Steffen, K. Richardson, J. Rockstr.m, H.J. Schellnhuber, O.P. Dube, S. Dutreuil, T.M. Lenton, J. Lubchenco, The emergence and evolution of earth system science, Nat. Rev. Earth Environ. 1 (1) (2020) 54–63.[2] H.J. Schellnhuber, ‘Earth system’ analysis and the second copernican revolution, Nature 402 (6761) (1999) C19–C2.[3] T.A. Carleton, S.M. Hsiang, Social and economic impacts of climate, Science 353 (6304) (2016).[4] T.M. Lenton, J. Rockstr.m, O. Gaffney, S. Rahmstorf, K. Richardson, W. Steffen, H.J. Schellnhuber, Climate tipping points — too risky to bet against, Nature 575 (2019).[5] T. Nocke, S. Buschmann, J.F. Donges, N. Marwan, H.-J. Schulz, C. Tominski, Review: visual analytics of climate networks, Nonlinear Process Geophys. 22 (5) (2015).[6] J. Fan, J. Meng, J. Ludescher, X. Chen, Y. Ashkenazy, J. Kurths, S. Havlin, H. J. Schellnhuber, Statistical physics approaches to the complex Earth system, Physics Reports, (2020).

世界气象组织《2023年全球气候状况》报告确认2023年是有观测记录以来最暖的一年。气候变化正在以高温、干旱、洪水、野火和沙尘暴等极端天气的形式吸引人们的广泛关注。世界经济论坛《2024全球风险报告》将气候变化作为首要值得关注的风险。地球作为一个多要素、非线性的开放复杂系统,要素间相互作用关系复杂,往往牵一发而动全身。在人类活动深刻影响下,我们该如何理解并有效应对正在面临的气候变化以及其带来的社会经济等一系列议题,实现人类与地球的可持续发展?为了能够深入理解人类世背景下地球系统各要素之间复杂的相互作用与演化机制,并为人类应对未来的地球系统科学重大挑战提供一套科学的认知框架,集智俱乐部联合清华大学讲席教授陈德亮、北京师范大学教授樊京芳、东莞理工学院特聘副研究员陈爱芳、南开大学副教授戴启立老师和爱尔兰都柏林大学博士生班崭共同发起「地球系统科学」系列读书会第二季,将组织大家从新的研究范式出发梳理相关文献,并深入研读其中涉及的理论与模型。

6. 加入集智,一起复杂!

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢