本书聚焦通用人工智能的学科内涵与发展趋势,以一套基于“能力与价值双系统”的通用人工智能认知架构与测试模式为核心,梳理形成“一个定义、两个完备性、三个特征、八个关键问题”的理论框架。

本书共6章,从人工智能的历史、内涵与哲学基础切入,依次介绍通用人工智能的定义与特征、测试与评级、训练与测试平台,以及TongAI理论框架,最后给出对发展通用人工智能的建议。本书既有助于科技领域的管理者和投资者提纲挈领,把握前瞻性科技目标,也可为专业研究人员提供通用人工智能标准、评级、测试、架构的参照系与发展指南。同时,本书还可供希望了解通用人工智能基本概念与关键问题的大众读者参考。

书名:通用人工智能标准、评级、测试与架构

作者:朱松纯 著

年份:2025

出版社:人民邮电出版社

书籍汇总:

链接: https://pan.baidu.com/s/1FFw_24YdJIUfLGunRGT_7g?pwd=9at9

链接: https://pan.baidu.com/s/1wp1sxh_p5Cv9dI5OpBaSCg?pwd=2arp

作者简介

朱松纯,北京通用人工智能研究院院长,北京大学人工智能研究院院长、智能学院院长,清华大学与北京大学讲席教授。曾三次问鼎计算机视觉领域国际最高奖项——马尔奖,也是斯隆奖、赫尔姆霍茨奖得主,两次担任国际计算机视觉与模式识别会议(CVPR)主席。长期致力于构建计算机视觉、认知科学乃至人工智能科学的统一数理框架。

彭玉佳,美国加利福尼亚大学洛杉矶分校博士,北京大学心理与认知科学学院助理教授、人工智能研究院研究员,北京通用人工智能研究院研究员。入选第七届中国科协青年人才托举工程,承担国家自然科学基金青年科学基金项目。任PsychologicalReview 和Journal of Anxiety Disorder 客座编辑,及Behaviour Research and Therapy和《心理科学》编委。主要研究领域为计算精神病学、认知神经科学、社会认知和人工智能。

王亦洲,博士,北京大学博雅特聘教授、博士生导师。现任北京大学前沿计算研究中心副主任。主要研究领域为计算机视觉、人工智能、统计建模与计算、认知计算、医学影像分析和计算艺术。

韩佳衡,研究生毕业于北京大学智能学院,获理学硕士学位;本科毕业于北京大学信息科学技术学院计算机科学技术系,获理学学士学位。曾在北京通用人工智能研究院前沿研究中心担任实习研究助理,主要研究领域为通用人工智能评级与测试、情感计算等。

通用人工智能(Artificial General Intelligence,AGI)的研究目标是寻求统一的理论框架来解释各种智能现象,并研发具有高效的学习和泛化能力,能够根据所处的复杂动态环境自主定义、生成并完成任务的通用智能体,使其具备自主的感知、认知、决策、学习、执行和社会协作等能力,且符合人类的情感、伦理与道德观念。

大语言模型(Large Language Model,LLM)技术应用在当前市场上一片火热,业界众多老板和技术人已经在憧憬,大模型将会引领 AI 走向通用人工智能。

但现实很可能要对这个观点浇上一盆冷水:大模型还不能算是通用人工智能。甚至这个方向也许都走不通,这是为何?

只能做特定的、人类事先定义好的任务;

每项任务都需要大量的数据与标注,以及与计算相关的高额能量和资源;

模型不可解释、知识表达不能交流;

大数据获取与计算的成本昂贵。

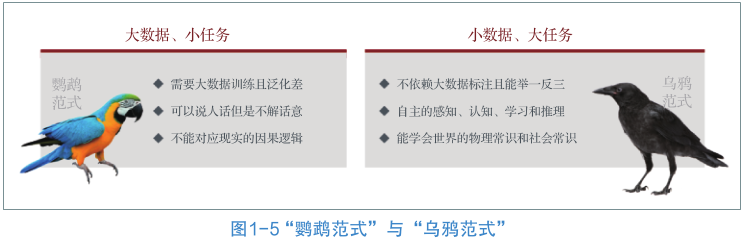

本质上,当前被社会所广泛认知的大模型大多是这样一种“以大数据驱动小任务工作”的范式,而认知人工智能提出了依赖少量数据实现对问题的理解、分析、推理与决策,执行可以延伸、泛化的“大任务”的发展方向。

世界级人工智能专家朱松纯教授对 AGI 进行了诸多开创性的研究,提出了一整套关于 AGI 如何评价、测试、构建的理论框架。

他有个很形象的比喻,大模型的“大数据,小任务”范式就像鹦鹉学舌,会说人话但其实不解人意;

AGI 的“小数据,大任务”范式应该像乌鸦能够学会某种常识并巧妙地利用常识解决新的问题。

所以,相比于“鹦鹉范式”,“乌鸦范式”才是通往 AGI 的更有效路径。

朱松纯教授领衔编著了《通用人工智能标准、评级、测试与架构》这本书,从哲学层面思考 AGI 到底是什么、应该是什么样的,并给出了可靠的评级与测试方法。

要想推动通用人工智能实现落地,首先要提出一套统一的理论架构,然后在此基础上研发具有泛化与学习能力,自主定义任务并将其完成的通用智能体。

书中将这套理论框架总结为“一个定义、两个完备性、三个基本特征、八个关键问题”,它们包含以下内容:

一个定义:AGI能够在价值空间与能力空间体系下进行自主学习、完成任务,最大化其价值,同时具备一定价值“进化”能力的个体。

两个完备性: 认知架构完备性与测试环境完备性。

三个基本特征: 1. 无限任务,对于通用智能体而已言,需要能够胜任所处环境形成的任务空间中的无限任务。2. 自主生成任务,能够根据自身的动机去判断下一步做什么和自主地生成任务,并从真实生活场景中观察、体验和获取人类反馈,进而不断地积累经验、形成认知,最终能够处理各种随机情况;3. 价值驱动,通过人类反馈和交互式学习,AGI 将与人类价值观实现对齐。

八个问题: 认知架构、自我意识、社会智能、价值驱动、价值习得、具身智能、可解释性,以及人机互信。

首先,大模型缺乏自主生成新任务的能力;其次,大模型与人类的价值对齐是脆弱和僵硬的,难以实现价值驱动;最后,大模型在具身智能方面的进展仍然有限。

厘清了 AGI 的根本性问题,我们才有可能找到正确的答案。

带领我们去探索 AGI 终极答案的,是我国一流的新型研发机构——北京通用人工智能研究院,朱松纯教授正是通研院院长,在他的引领下,凝聚了数百人四年攻关的成果,写出了这本《通用人工智能标准、评级、测试与架构》。

朱松纯 1991 年毕业于中国科学技术大学计算机专业,后赴美留学,他长期致力于构建计算机视觉、认知科学乃至人工智能科学的统一数理框架。

曾三次问鼎计算机视觉领域国际最高奖项——马尔奖,两次担任国际计算机视觉与模式识别大会(CVPR)主席。

在美国工作生活 28 年后,朱松纯教授于 2020 年 9 月毅然全职回国,担任北京大学人工智能研究院院长、智能学院院长,清华大学与北京大学讲席教授等职。

在北京市、科技部、教育部的大力支持下,朱教授组建北京通用人工智能研究院,并获批国家重点实验室——国家战略科学家。

通研院的使命是探索涵盖人工智能六大核心领域的统一理论与认知架构构建大任务训练与测试平台,在个人与社会两个时空尺度实现物理和社会逼真的大型仿真系统。

这对于提升我国在 AI 科技领域的竞争力具有重大意义。

截至目前,学术界对于 AGI 还没有统一的定义,国际上也缺乏通用人工智能测试评级标准与平台。

因此本书尝试提出一套标准化的通用人工智能测试与评级体系。根据书中内容,可以分为五个部分,我们一步一步来学习它。

第一步:通用人工智能的定义与特征

首先,书中回顾了人工智能的发展历史,剖析对比了“大数据,小任务”与“小数据,大任务”两种范式。

然后详细探讨了智能体的心智空间,并提供了 价值空间(简称V空间)和 能力空间(简称U空间)的数学定义、迭代与演化,以及通用人工智能的停机问题与学习极限问题。

随后阐述了通用人工智能的两个完备性认知架构完备性与测试环境完备性,三个基本特征无限任务、自主生成任务、价值驱动,以及 8 个关键问题。

通过这一系列的讨论,读者将能够掌握通用人工智能的核心概念和关键特征。

第二步:测试与评级

在这一步,书中先是回顾了经典人工智能测评方法与局限性,然后提出了新型测试体系。

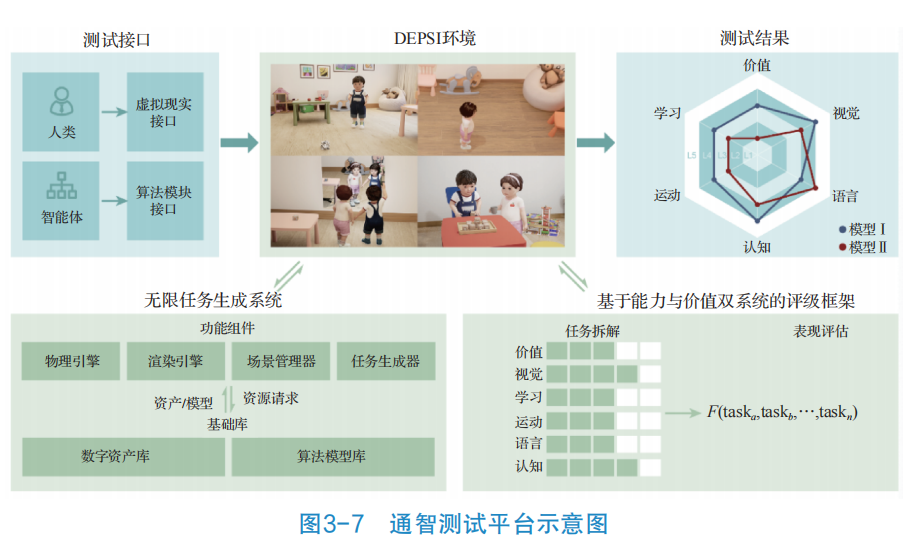

再详细介绍了通智测试的整体设计思路、动态具身物理社会交互环境的构建,以及无限任务生成系统的概念。

对基于能力与价值双系统的评级框架进行深入探讨,为评估和理解通用人工智能的能力提供了标准化的方法。

第三步:训练与测试平台

这一步聚焦于通用人工智能的训练与测试平台,介绍了测试环境完备性的实现、具身智能体仿真平台的现状与挑战,并提出了搭建通用人工智能训练与测试平台的方案。

书中对机器人仿真和虚拟人仿真进行深入探讨,包括自主生成无限场景、具身机器人的交互任务、自然语言交互、虚拟现实交互等,提供了一个全面的通用人工智能测试与训练平台的视角。

第四步:TongAI理论框架

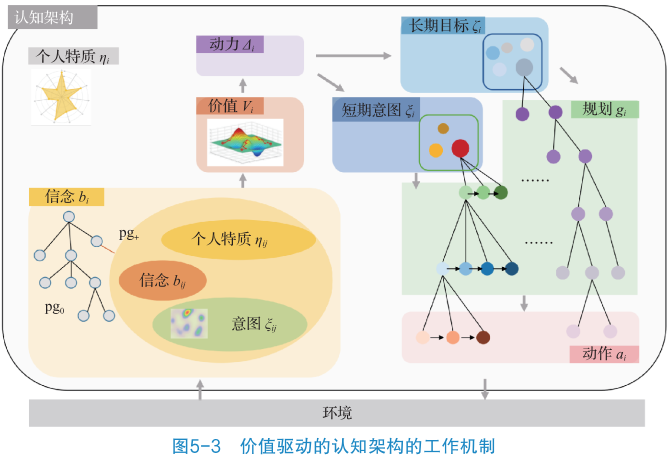

本书提出了 TongAI 理论框架,这是通用人工智能的一种实现途径。

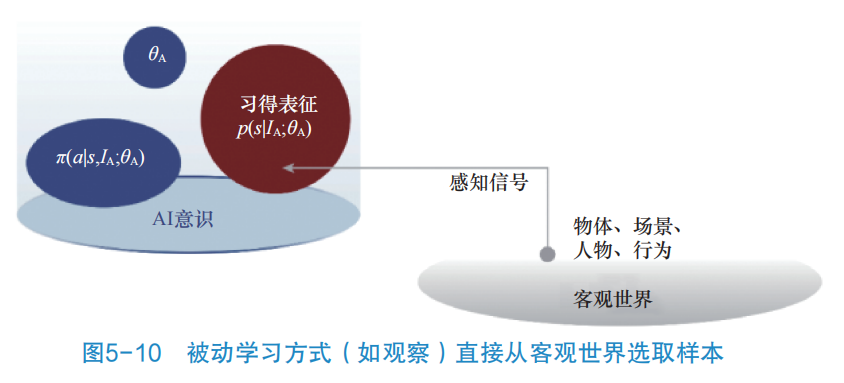

本书提出,应将“为机器立心”作为通用人工智能的关键路径,TongAI理论框架的核心包括3要素:以价值为驱动的认知架构、与人相合的价值体系、通信式学习。

这一步揭示了如何构建一个具有认知和价值判断能力的通用人工智能系统,为实现真正的 AGI 提供了理论基础和实践指导。

第五步:AGI 发展建议

最后一步提供了对发展通用人工智能的建议。书中讨论了通用人工智能发展对人类和社会的影响,包括智能时代的风险挑战使命。

书中还提出了加速布局通用人工智能研究的策略有组织科研的实践,以及智能社会治理的探索。

《通用人工智能标准、评级、测试与架构》是一部集系统性、理论深度与前瞻性于一体的著作,为读者提供了一个关于通用人工智能的学习实践指南。

本书的一大特点是提出了一个全面的理论框架,包括“一个定义、两个完备性、三个基本特征、八个关键问题”。

为通用人工智能的研究提供了系统的理论指导。对测试环境和训练平台的详细论述,则为读者提供了易验证的实验方法。

精彩书摘

书中不仅涵盖了心理学、哲学、计算机科学等多个学科的研究成果,还提出了基于“能力与价值双系统”的理论框架,展现了跨学科视角的广度与深度。

本书极具前瞻性,包括对通用人工智能未来发展的深刻洞察,以及对智能时代风险与挑战的科学分析。

在伦理和社会责任方面,本书特别强调了在发展通用人工智能时必须考虑的伦理道德问题,以及构建人机共生新文明的重要性。

这些内容不仅为技术专家提供了指导,也为政策制定者和社会学者提供了宝贵的思考。

科技领域的管理者、投资者、专业研究人员,以及对通用人工智能感兴趣的大众读者,都能从本书中获得宝贵的知识和启发。

AGI 将会是大国间科技角逐的焦点,现在吃透《通用人工智能标准、评级、测试与架构》,我们在未来就能占据先机!

原创

初审:刘鑫

复审:栾传龙

终审:孙英

【目录】

第1章 人工智能的历史、内涵与哲学基础 1

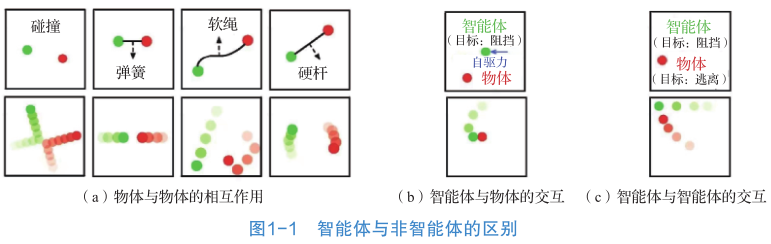

1.1 智能是什么 1

1.1.1 智能的心理学定义与测量 2

1.1.2 智能现象 4

1.2 人工智能的历史与发展趋势 7

1.2.1 人工智能的早期探索与概念提出 8

1.2.2 人工智能发展的历史阶段 9

1.3 智能的学科内涵 12

1.3.1 智能学科的基本定位与建设目标 12

1.3.2 智能学科与计算机学科的关系 15

1.3.3 人工智能与大数据、大算力、大模型的关系 17

1.3.4 智能的“暗物质”与“小数据、大任务”范式 19

1.4 智能的哲学思想 23

1.4.1 从“理”到“心”:中国传统哲学思想的启示 23

1.4.2 智能研究的哲学思想转变 26

第2章 通用人工智能的定义与特征 29

2.1 通用人工智能的定义 30

2.1.1 智能生物的心智空间 30

2.1.2 通用人工智能的停机问题与学习极限问题 37

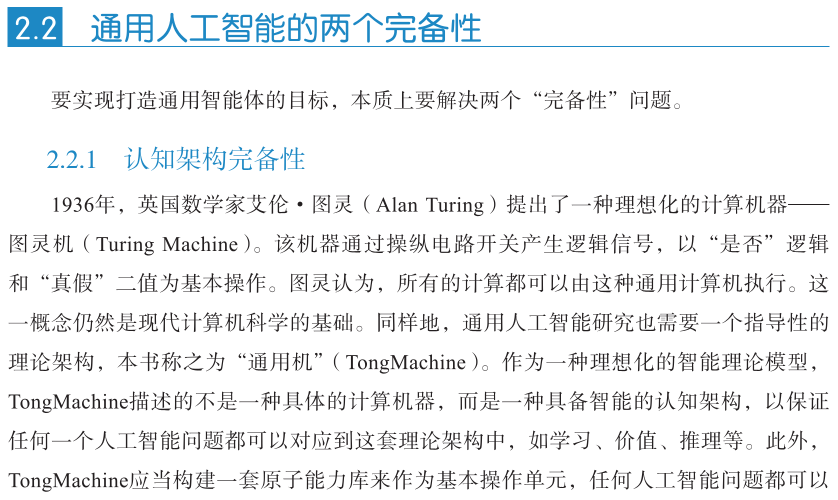

2.2 通用人工智能的两个完备性 41

2.2.1 认知架构完备性 41

2.2.2 测试环境完备性 42

2.3 通用人工智能的3个基本特征 43

2.3.1 无限任务 43

2.3.2 自主生成任务 44

2.3.3 价值驱动 45

2.4 通用人工智能的8个关键问题 50

2.5 大模型是不是通用人工智能 58

2.5.1 大模型的特点 58

2.5.2 大模型相关与测试研究 62

第3章 通用人工智能测试与评级 73

3.1 经典人工智能测评方法与局限性 74

3.1.1 人类鉴别测试 74

3.1.2 基于数据集任务导向的基准测试 82

3.1.3 基于虚拟环境的任务导向基准测试 83

3.1.4 新型测试体系:探索人工智能的能力维度 85

3.1.5 测试体系的应用:工业生产中的智能评价体系 87

3.2 通用人工智能定义、评级与测试的现状及比较 91

3.2.1 通用人工智能定义的比较 91

3.2.2 通用人工智能评级的比较 93

3.2.3 通用人工智能测试的比较 95

3.3 人类智能发展对通用人工智能测试的启示 101

3.3.1 智力理论与发展阶段 102

3.3.2 智力测试与儿童智力测验 104

3.3.3 经典儿童能力测验中的实验任务 112

3.4 构建通用人工智能评测系统 121

3.4.1 通智测试的整体设计思路 121

3.4.2 动态具身物理社会交互环境 124

3.4.3 无限任务生成系统 131

3.4.4 基于能力与价值双系统的评级框架 138

3.4.5 以“四论”为标准阐释基于能力与价值双系统的评级

框架 149

第4章 通用人工智能训练与测试平台 161

4.1 测试环境的完备性 162

4.2 具身智能体仿真平台的现状与挑战 163

4.2.1 具身智能体仿真平台 164

4.2.2 机器人底层控制仿真平台 170

4.2.3 现有具身智能体仿真平台的局限性 174

4.3 通用人工智能训练与测试平台:机器人仿真 175

4.3.1 自主生成无限场景 176

4.3.2 机器人场景理解 177

4.3.3 任务与运动规则 179

4.3.4 多模态交互接口 182

4.4 通用人工智能训练与测试平台:虚拟人仿真 184

4.4.1 训练数据离线生成 184

4.4.2 虚拟人感知与执行 185

4.4.3 物理仿真组件 187

4.4.4 平台接口 188

4.5 通用人工智能评测实践:通用-专项-行业应用 190

4.5.1 通用能力测试 191

4.5.2 专项能力测试 204

4.5.3 行业应用能力测试 227

第5章 TongAI理论框架:通用人工智能的一种实现途径 243

5.1 为机器立心 243

5.2 认知架构:通用人工智能的表示框架 245

5.3 “认知-能力-价值”框架体系 248

5.3.1 CUV框架体系概览 248

5.3.2 “认知-能力-价值”框架体系的理论构建 251

5.3.3 价值体系构建 263

5.3.4 CUV体系的同步迭代与演化 275

5.4 通信式学习:基于认知架构的统一学习模式 278

5.4.1 通信理论基础 278

5.4.2 认知架构的扩展 279

5.4.3 通信式学习 281

5.5 伦理道德与信任的形成 285

第6章 通用人工智能安全与治理 291

6.1 通用人工智能发展对人类和社会的影响 292

6.1.1 人类正迈向智能时代 292

6.1.2 智能时代的风险与挑战 294

6.1.3 智能时代的使命 299

6.2 人工智能安全框架 303

6.2.1 可控性和安全性设计原则 304

6.2.2 模型安全评测 306

6.2.3 人工智能对齐:让AI与人类“心有灵犀” 315

6.2.4 人工智能对齐技术:如何让AI学会“听话” 323

6.2.5 人工智能对齐验证与确认:确保AI“言行一致” 329

6.2.6 价值对齐:让AI成为社会的“好公民” 334

6.3 人机共生:探索中国式AGI安全治理 339

6.3.1 为天地立心:社会模拟探索AGI的社会尺度 340

6.3.2 CUV体系辅助AGI治理:构建并引领人机共生的

新文明 342

参考文献 347

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢