点击蓝字

关注我们

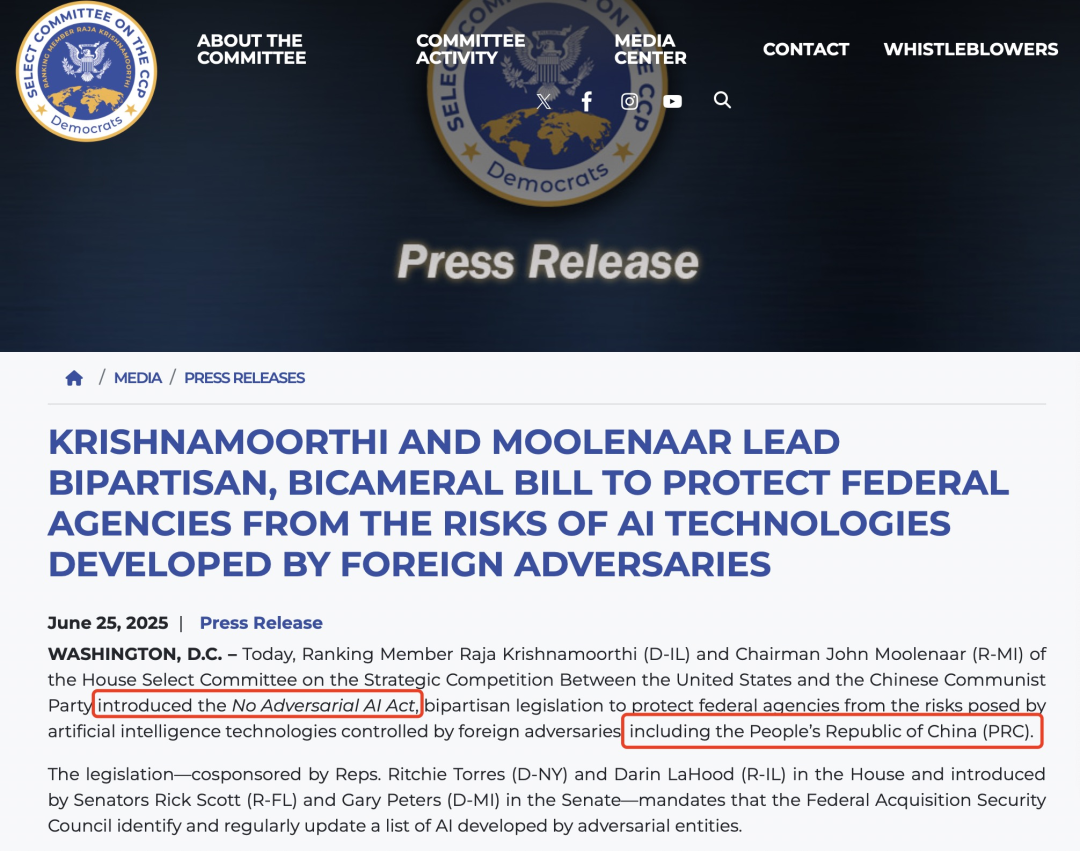

2025年6月25日,美国国会正式提出一项名为《禁用敌对人工智能法案》(No Adversarial AI Act)的立法草案。这项由两党共同推动的法案明确规定:美国联邦政府要建立一份“敌对人工智能清单”,禁止政府机构采购和使用由特定国家开发或控制的人工智能技术,比如来自中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜的AI系统。

此前,美国政府的技术安全审查主要针对硬件设备,比如华为的5G通信设备或高端芯片。而这次的新法案直接针对AI算法和模型本身,第一次明确把人工智能技术列入了国家安全管制的范畴。这意味着,AI技术的来源地、开发者背景以及数据存储地,将首次成为联邦政府判断AI产品能否使用的关键依据。这种做法被认为是美国在人工智能领域的新一轮“技术脱钩”尝试,体现出AI技术竞争逐渐从商业竞争转向更敏感的国家安全竞争。

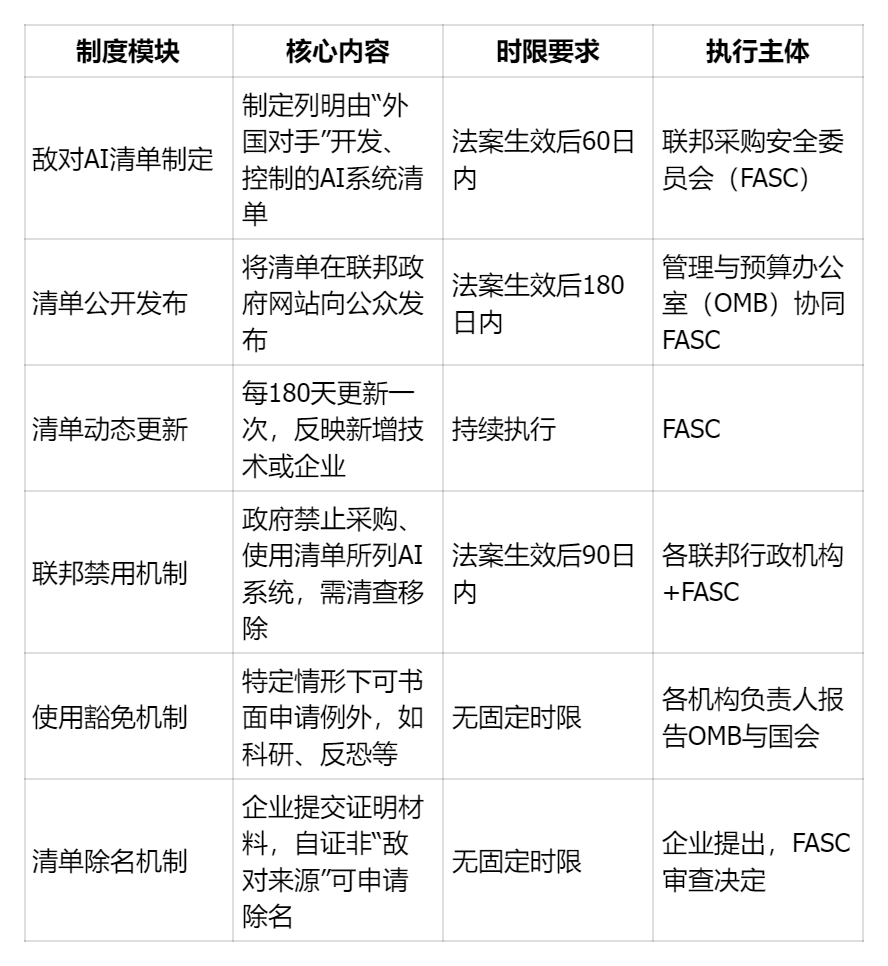

《禁用敌对人工智能法案》围绕“识别—禁用—豁免—除名”四个环节,构建出一套面向人工智能产品的安全治理制度。这项制度将模型的来源、控制关系以及技术供应路径纳入国家安全审查体系,是对传统硬件安全监管向软件算法层面的延伸。下表总结了法案的主要制度内容:

首先,法案最核心的制度是“敌对AI清单”的建立。联邦采购安全委员会(FASC)负责制定该清单,涵盖所有由“外国对手”开发、生产、控制或间接受控的AI产品。依据美国《法典》第10卷第4872条,“外国对手”通常指中国、俄罗斯、伊朗、朝鲜等国家。清单制度本质上构成了对AI产品进行“国别识别”的技术安全筛选机制,并通过OMB公开发布,具有明确的法律效力和对外透明性。

其次,联邦禁用机制要求所有行政机构在法案生效90天内完成一次对其正在使用AI系统的排查,并移除清单所列的产品。这一禁令不仅适用于采购合同,也适用于现有部署系统,确保“全面排除潜在高风险技术”的政策目标。执行上,法案授权机构使用《美法典第41编第4713条》的权限,开展AI产品的识别与剥离。

第三,法案在严格限制基础上设立了有限豁免通道。根据条文,若AI产品的使用具有科学研究价值,或用于模型测试、国家安全、情报行动、关键职能保障等目的,经机构负责人书面说明并报OMB及国会备案后,可以获得使用许可。这一机制体现了安全控制下的例外治理思路,兼顾政策刚性与现实操作的灵活性。

最后,法案也建立了“除名机制”,允许企业针对错误归类进行自证。企业需提交相关证据,证明其AI产品并非由外国对手开发或控制。FASC在审查确认后可将其从清单中移除。这一制度设计保障了清单的动态调整能力,并为技术供应方提供了申诉和纠正渠道,有助于防止政策过度扩大化影响。

总体来看,该法案在结构上体现出“强识别、强限制、有例外、可纠正”的监管逻辑,是美国首次将AI模型本身纳入国家安全合规体系。它不仅对联邦政府的技术采购提出新要求,也对整个AI产业链的合规透明度和供应链来源追溯提出了更高标准。

《禁用敌对人工智能法案》的制度安排并非孤立出台,而是近年来美国国家安全战略中一系列“技术防控”政策的延续。从核心理念上看,该法案代表了美国政府对人工智能的安全观念出现了三个明显转变:从关注“硬件设备”向“算法系统”拓展,从“产品安全”转向“开发者背景”识别,从“技术中立”走向“技术属性政治化”。其背后的政策逻辑体现在以下几个方面:

1. 将AI模型纳入“国别安全审查”体系

以往美国政府的技术安全审查大多集中在物理硬件和基础设施层面,如5G设备、半导体、无人机等。此次法案的创新之处在于将AI模型本身——包括算法、训练框架、API接口、模型参数等——视为“具有国家来源属性的技术”,并将其纳入制度化、程序化的审查体系之中。这种方式本质上构建了一套对“AI系统国籍”的识别与追溯机制,其参考标准并非产品功能是否安全,而是产品开发者是否来自被认定的“敌对国家”。

这一变化意味着,模型的代码来源、数据训练过程、公司股权结构乃至母公司注册地,都会被用来判断其能否被美国政府使用。这种做法强化了AI“不可中立”的政治风险认知,也促使技术供应链进一步“合规重构”。

2. 制度化“去风险”导向下的采购防火墙

该法案将政府采购环节作为技术排除的重要抓手,通过“清单+禁令”的模式,实质上建立了一个覆盖AI系统开发、部署、服务各环节的“联邦技术防火墙”。其作用并不限于应对具体技术威胁,更重要的是通过立法确立制度上的可预期性,使技术产品的合规门槛在采购端前置,倒逼企业重塑供应链结构。

同时,该法案还通过豁免和除名机制,建立了适度灵活的合规弹性空间。这种“严审—慎用—可退”的模式,符合美国近年来在高科技安全政策中常见的“分类分级、动态更新”原则,反映出其治理AI技术的策略已从临时应对转向结构性制度建设。

3. 推动AI技术产业的地缘重组趋势

从更宏观的层面看,该法案也在加速人工智能领域的“阵营化”。一旦“敌对AI清单”开始实施,其影响将远超政府系统内部,很可能向私营企业、高校研究项目、军工合约、国际数据合作等领域扩展。企业和科研机构在使用第三方模型时,也将被迫对其来源进行国别化审查,以规避合规风险。

更重要的是,这一法案释放的政策信号将进一步削弱开源AI生态的中立性。许多广泛使用的开源模型(如中国开发的大语言模型)可能因“原产地敏感”而在实际使用中被排除在外,促使全球AI研发生态向“以国家为中心的可信链条”方向转变。

从技术上看,这意味着美国试图通过“合规设限”而非“技术领先”来巩固其AI安全边界;从战略上看,则反映了AI已从竞争工具转变为国家安全基础设施,并成为下一阶段“科技地缘政治”的主战场之一。

《禁用敌对人工智能法案》的推出,标志着美国在人工智能领域的监管思路发生了根本性变化。AI模型不再被视为中性工具,而是被赋予了明确的“国家属性”,并被纳入联邦采购、技术审查和风险控制的制度轨道。这种变化,不仅体现在安全政策的范围扩大,更体现在技术治理方式从事后处置走向前置筛查、从功能评估走向来源控制。

这一法案与此前的《芯片与科学法案》《清洁网络倡议》《出口管制清单》等政策,共同构成了美国面向未来数字基础设施的一套“合规防线”系统。而人工智能,作为下一代通用技术的核心,其治理路径的变化所引发的外溢效应将远超传统硬件产业。

从全球角度看,这项法案或将推动形成多个以国家或地缘集团为中心的人工智能技术生态。国际合作环境可能因此更加分裂,开放共享的技术路径将受到更多挑战,合规、溯源、透明化将成为AI产品通行的必要条件。在此背景下,全球AI发展秩序面临新的调整,而中国、欧洲、东南亚等地的AI企业也必须加快适应国际合规规则的变化,构建自身的可信供应能力与标准体系。

人工智能时代的技术竞争,不再只是关于谁能开发出最先进的模型,更在于谁能建立起最稳固、最可控的制度边界。在这场“看不见的标准战”中,制度就是基础设施,治理就是生产力。

排版丨李森(北京工商大学)

审核丨梁正 鲁俊群

清华大学人工智能国际治理研究院(Institute for AI International Governance, Tsinghua University,THU I-AIIG)是2020年4月由清华大学成立的校级科研机构。依托清华大学在人工智能与国际治理方面的已有积累和跨学科优势,研究院面向人工智能国际治理重大理论问题及政策需求开展研究,致力于提升清华在该领域的全球学术影响力和政策引领作用,为中国积极参与人工智能国际治理提供智力支撑。

新浪微博:@清华大学人工智能国际治理研究院

微信视频号:THU-AIIG

Bilibili:清华大学AIIG

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢