摘要

在社交网络中占据核心位置能带来诸多优势,但某些人如何攀升至影响力高位仍是未解之谜。斯坦福大学与布朗大学联合团队追踪了187名大学新生社交网络的形成与演化,发现:最终占据高影响力位置的人,在社交网络形成初期就能准确感知其抽象结构(如社区和小团体分布),而具体友谊关系知识则与影响力提升无关;只有当网络稳定后,高影响力者才展现出对个体关系的精准把握。该研究首次揭示了"先宏观后微观"的分层认知策略在社交影响力积累中的关键作用。

关键词:社交网络结构、社交影响力攀升(climbing the social ladder)、社区感知(community detection)、特征向量中心性(eigenvector centrality)、认知机制

彭晨丨作者

集智斑图速递板块,可轻松阅读海量复杂科学精选论文,一键获取原文PDF。

论文题目:Early insight into social network structure predicts climbing the social ladder

斑图链接:https://pattern.swarma.org/paper/1f4e4ac0-4f82-11f0-8fd1-0242ac140004

发表时间:2025年6月20日

发表期刊:Science Advances

社会网络中心性的动态演变

社会网络中心性的动态演变

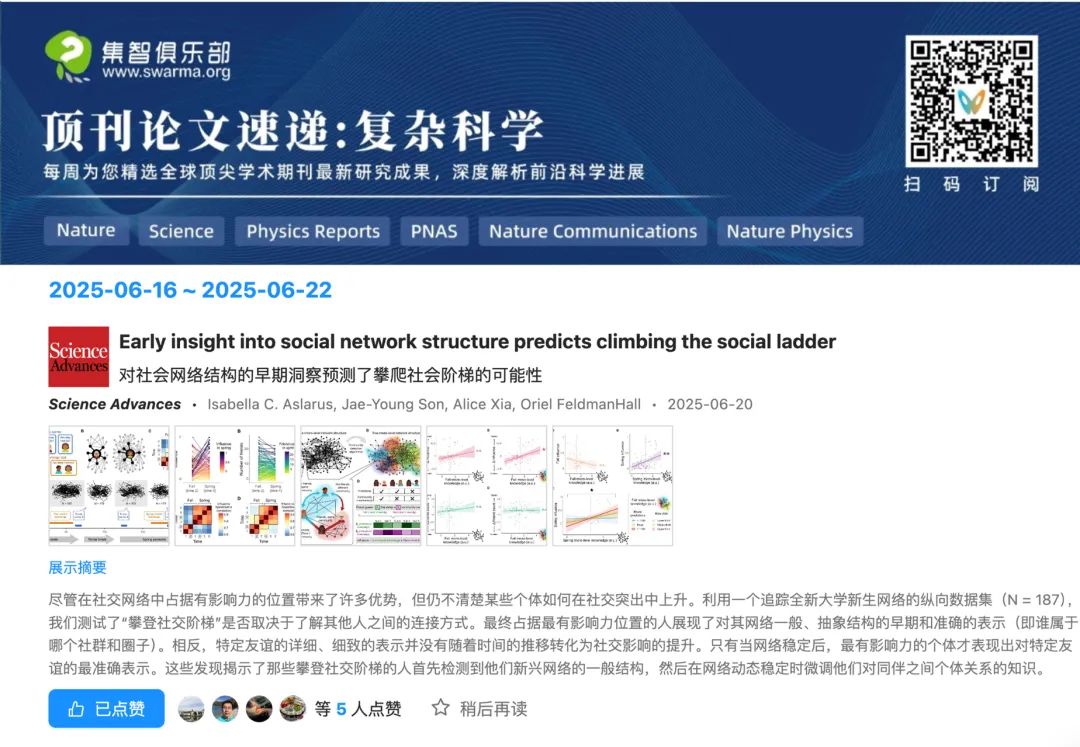

我们对入学初期完全陌生的新生群体进行了六次友谊问卷调查,构建了在秋季入学和春季两个关键时点的网络快照,并计算了两种中心性指标:仅统计直接友谊数量的度中心性(Degree Centrality)和考量间接联系强度的特征向量中心性(Eigenvector Centrality,以下简称影响力)。

图 1. 社交网络的度量方式。(A)行为任务。在友谊调查(蓝色)中,受试者查看网络中所有其他受试者的姓名和照片,并报告他们是否是朋友。在网络知识任务(橙色)中,受试者报告他们是否认为网络中其他成员之间是朋友关系,衡量他们对网络结构的了解程度。(B)影响力与朋友数量。网络中两个真实受试者的社交圈说明了影响力与朋友数量之间的差异。(C)社交网络的稳定化。随着时间的推移,新兴网络变得越来越稳定。(D)随时间变化的社会网络配置。

结果显示,社交网络在秋季呈现明显波动,个体友谊关系的快速形成与瓦解,因此,影响力排名在不同个体之间发生反复洗牌;而进入春季后,影响力排名趋于稳定,仅有少数人保持或改变其核心地位(图 2)。相比之下,度中心性在整个学年间变化较小,反映出朋友圈数量更为持久。该发现提示,影响力是反映社交地位的动态指标,而朋友圈规模则更具惯性。

图 2. 影响力随时间波动,但好友数量不变。(A,C)随着时间推移,新的个体变得有影响力。春季最有影响力的个体从秋季中等影响力的位子上崛起,超越了秋季原本占据影响力地位的个体。(B,D)个体的好友数量随时间保持稳定。

早期:介观结构认知与影响力攀升

早期:介观结构认知与影响力攀升

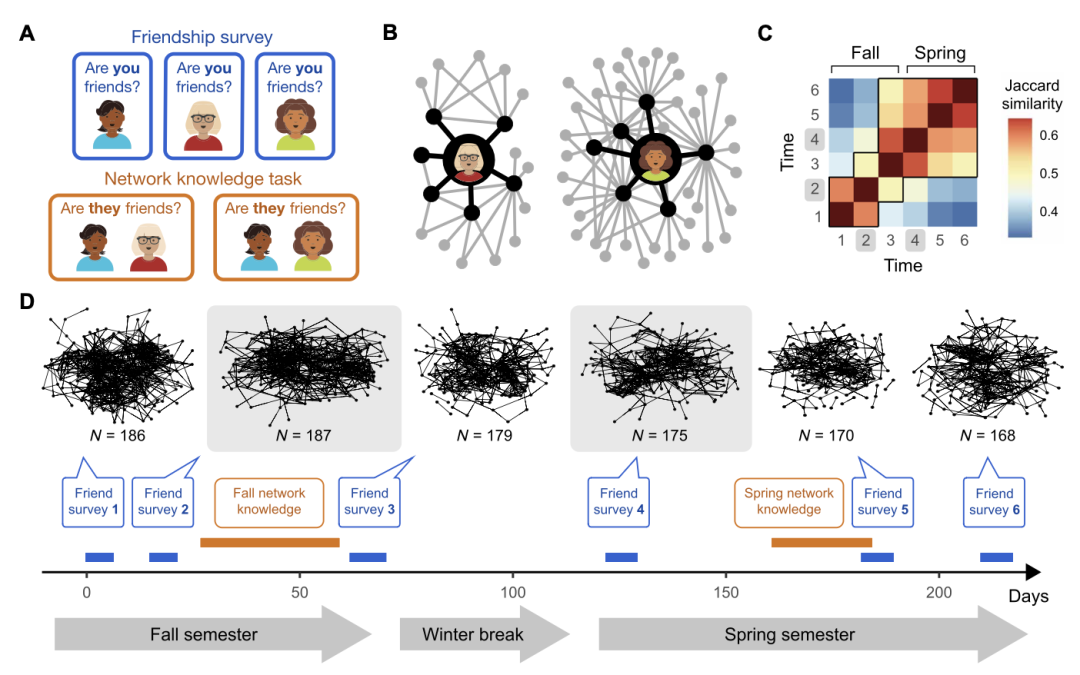

在秋季中期,我们针对 100 名受试者开展了网络知识测验,测试他们对同学间友谊(微观关系)与社群归属(介观结构)的认知准确度。社群通过多种数据驱动算法识别,只有既在同一社群内且经所有算法一致确认的成员对,才被视为真实的介观联系(图3B);微观联系则基于双向自报互为好友确定(图3A)。

研究者为每位受试者建立了逻辑回归模型,将其对每一对同学是否为朋友的判断,分别用微观与介观两种真实结构进行预测,所得回归系数即量化了其对两种网络层次的认知依赖。结果表明,秋季越能准确捕捉潜在社群分布的个体,随后影响力的增长越大;而对具体友谊的准确把握则不显著预测影响力的提升,即便控制了当时的朋友圈数量与外向性人格。这一结果有力支持“准确优势假说”,即在社交网络尚未成熟时,把握整体轮廓比了解所有细节更有助于攀登社交阶梯。

图 3. 微观层面与介观层面的网络结构。(A)微观层面的网络结构。构成社交网络的真实(准确的)微观层面关系。(B)介观层面的网络结构。微观层面关系的集群形成更大的社区,这些社区构成了社交网络的真实介观层面结构。(C)微观和中观层面社会关系的示例。(D)统计个体微观层面与介观层面的知识。

后期:微观认知在网络稳定后发挥影响

后期:微观认知在网络稳定后发挥影响

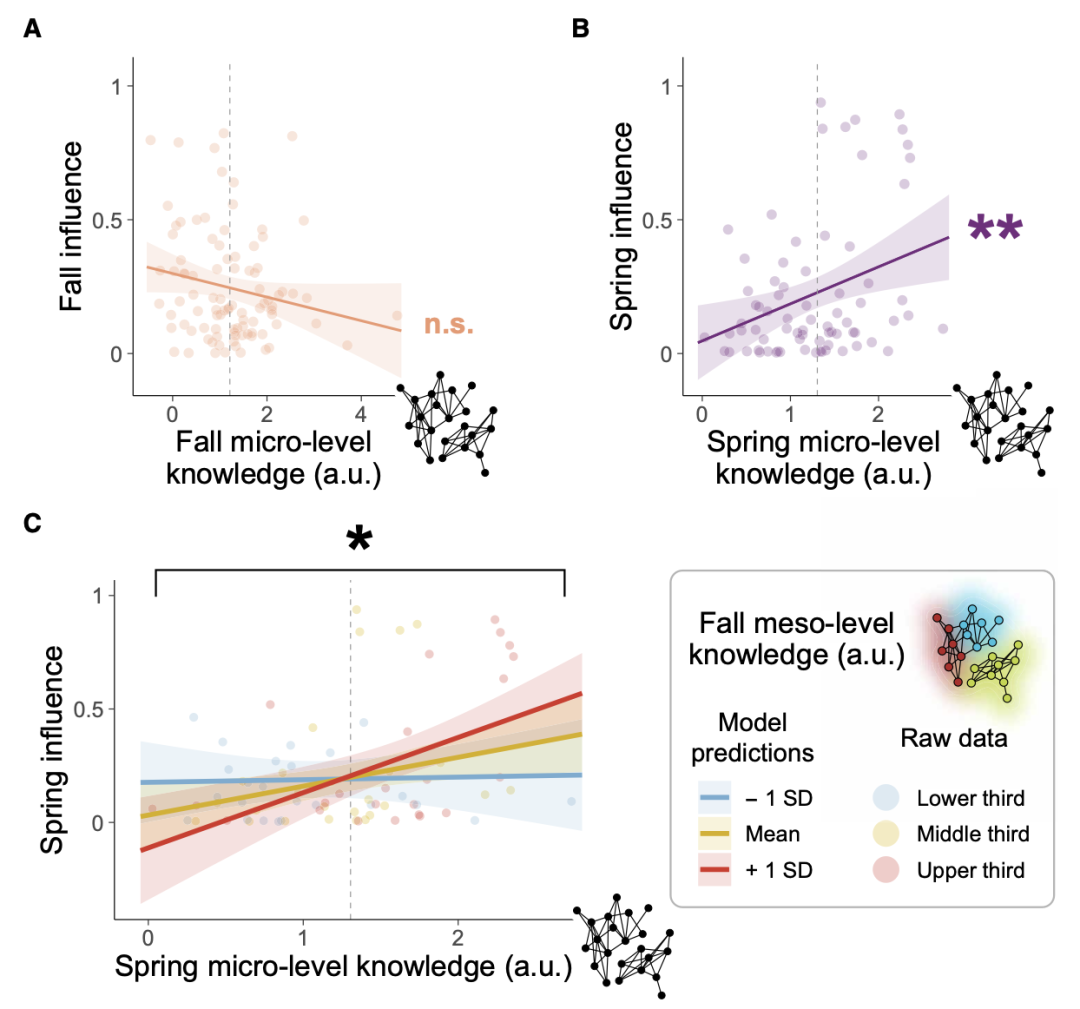

尽管介观知识在网络形成初期至关重要,网络成熟后对微观关系的精确掌握同样变得关键。在春季网络趋于稳定后,再次测量 80 名受试者的认知系数,并用同样方法预测当时的影响力与朋友圈变化。此时,微观认知准确度显著关联影响力水平,而介观认知效应减弱,且二者对朋友圈数量均无预测作用(图 4B)。换言之,当一个社交体系的框架已成型,精细化的对人际细节的理解才会转化为持续的影响力,而初期的整体洞察则不再是决定因素。

早、晚期认知的协同作用

早、晚期认知的协同作用

为了验证两种认知在不同时期的互补价值,我们构建了一个交互模型,将秋季的介观知识与春季的微观知识相乘,预测春季的影响力。结果表明,最终处于网络核心的个体,既早期准确识别了社群结构,又在后期精细捕捉了个人关系,二者结合对社交影响力具有叠加效应(图 4C)。这一发现强调了社会认知的动态演进:先构建全局模型,再聚焦细节,是攀爬社交阶梯的成功路径。

图 4. 稳定影响力与早期的介观层面知识和后期的微观层面知识相关。(A)在秋季,微观层面的知识无法预测当前影响力。(B)在春季,影响力与对网络中真实微观层面关系的了解独特相关。(C)秋季的中观层面知识与春季的微观层面知识相互作用,可预测春季影响力。

研究意义与未来方向

研究意义与未来方向

本研究颠覆了传统观念,提出了“结构先行、细节随后”的新研究范式。面对动态网络,粗略却高效的介观表征可显著加速影响力的积累;网络稳定后,微观认知则保障优势的长期维系。此外,也为个人社交策略提供新思路:进入新环境时,优先绘制“社区地图”(如学术圈/兴趣社团),而非急于经营个体关系;而在社交关系步入稳定期时,需转向维护关键双边关系,巩固信息中枢地位。

复杂网络动力学读书会

6. 探索者计划 | 集智俱乐部2025内容团队招募(全职&兼职)

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢