DRUGAI

细胞行为构成了不断演化的生态系统。尽管单细胞和空间多组学技术能够定量描述个体细胞特征,但预测其动态演化仍需数学建模支持。研究人员提出了一种以自然语言表述的“细胞行为假设语法”,该语法可将“细胞规则”转化为数学模型,从而系统性整合生物知识与多组学数据,生成可用于虚拟“思想实验”的体内模型,扩展人类对多细胞系统的理解,并提出可验证的新假设。本文系统介绍了该语法框架、参考实现方式,并展示了其在癌症建模和脑发育模拟中的应用,体现出其连接生物、临床与系统生物学研究、促进大规模数学建模的潜力。

生物系统中细胞之间存在复杂、动态且多尺度的相互作用。虽然高通量单细胞技术已大幅提升了对细胞状态的刻画能力,但这些方法往往仅提供了某一时间点的“静态快照”,难以推断细胞如何通过与邻近细胞或环境信号的交互形成复杂的组织结构或功能状态。预测细胞群体如何演化、组织、重编程,需要依赖机制性建模工具,尤其是基于代理的建模(Agent-Based Modeling, ABM)。

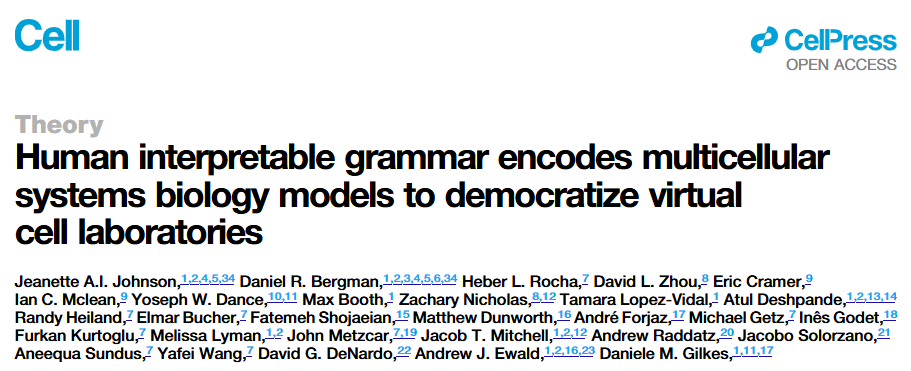

ABM 将每个细胞抽象为一个“智能体”,赋予其状态、行为规则和感知环境的能力,可模拟细胞在复杂微环境中的响应与变化。然而,该方法长期以来受到两大限制:其一是技术门槛高,需要跨越生物学、数学与编程等多个领域;其二是难以系统性地整合高维组学数据,限制了模型的生物真实性与个性化表达。

为克服这一难题,研究人员提出了一种面向人类可读的“细胞行为假设语法”,允许使用自然语言撰写细胞规则,如“低氧导致坏死”、“纤维母细胞促进 EMT”,这些规则随后被自动转译为 ABM 数学表达式与模拟代码。通过这一语法,研究人员首次实现了生物知识、组学数据与建模语言之间的无缝连接,从而推动 ABM 迈向更普适、更民主、更可扩展的虚拟实验工具。

结果

构建一种可读语法,实现细胞行为逻辑与模型代码的自动映射

研究人员在 PhysiCell 平台中实现了该“细胞行为假设语法”。其核心思想是将细胞行为(如增殖、迁移)与外界信号(如氧气、因子)表示为自然语言句子,句法结构包括主体(如肿瘤细胞)、动词(如减少、促进)和客体(如迁移、坏死)。这些句子随后被自动解析为数学表达式与可执行模型。

该语法支持专家知识驱动建模(来自文献、经验)与数据驱动建模(来自单细胞测序、空间转录组等)。研究人员还构建了可视化工具,用于调整参数、开展灵敏度分析和虚拟干预,从而增强模型可解释性与实验假设生成能力。

模拟缺氧诱导的肿瘤细胞迁移与侵袭行为

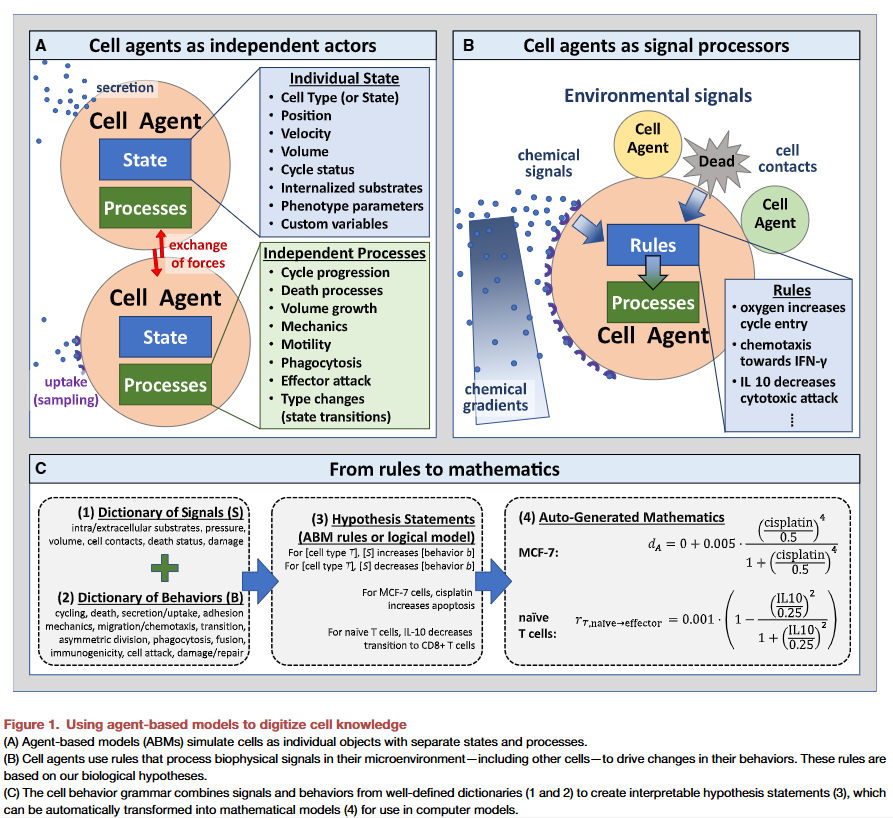

研究人员以乳腺癌模型为例,构建了一个缺氧诱导迁移的 ABM。模型中,当氧气浓度降低时,肿瘤细胞会转变为高迁移表型,在氧气恢复后又重新转变为低迁移状态。模拟结果成功再现了肿瘤缺氧区域的坏死核心与周边细胞的“羽状”迁移模式,符合实验观察。

参数灵敏度分析表明,模型对氧气阈值变化较为敏感,但整体趋势保持稳定。即使模拟中存在一定的随机性,关键空间结构与行为仍高度重现,证明了该语法生成模型的稳定性与生物合理性。

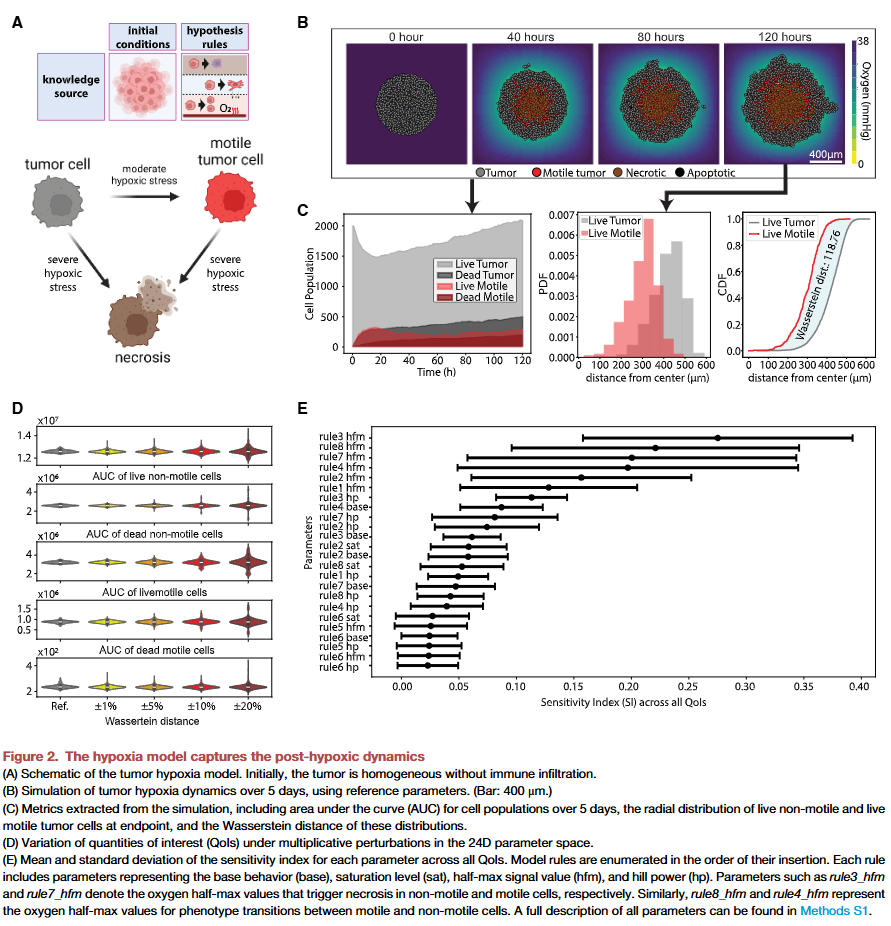

胰腺癌模型揭示成纤维细胞双重作用:促进迁移同时形成物理屏障

在胰腺导管癌模型中,研究人员整合单细胞转录组与空间组学数据,模拟癌相关成纤维细胞(CAFs)对肿瘤细胞 EMT 转化与迁移能力的影响。通过体外共培养实验,发现 ECM 密度对迁移具有双相调节效应:适度 ECM 促进迁移,过度则抑制。

模型中,CAFs 被设定为分泌信号因子,诱导肿瘤上皮细胞转化为间充质细胞并增强其迁移性。此外,研究人员还在 Visium 组织切片数据基础上初始化模型,预测组织中 CAF 密度如何影响肿瘤侵袭行为。模拟显示,高密度 CAF 区域形成屏障,抑制肿瘤外扩,验证了 CAF 在肿瘤微环境中既促侵袭又构筑结构限制的双重角色。

图 3

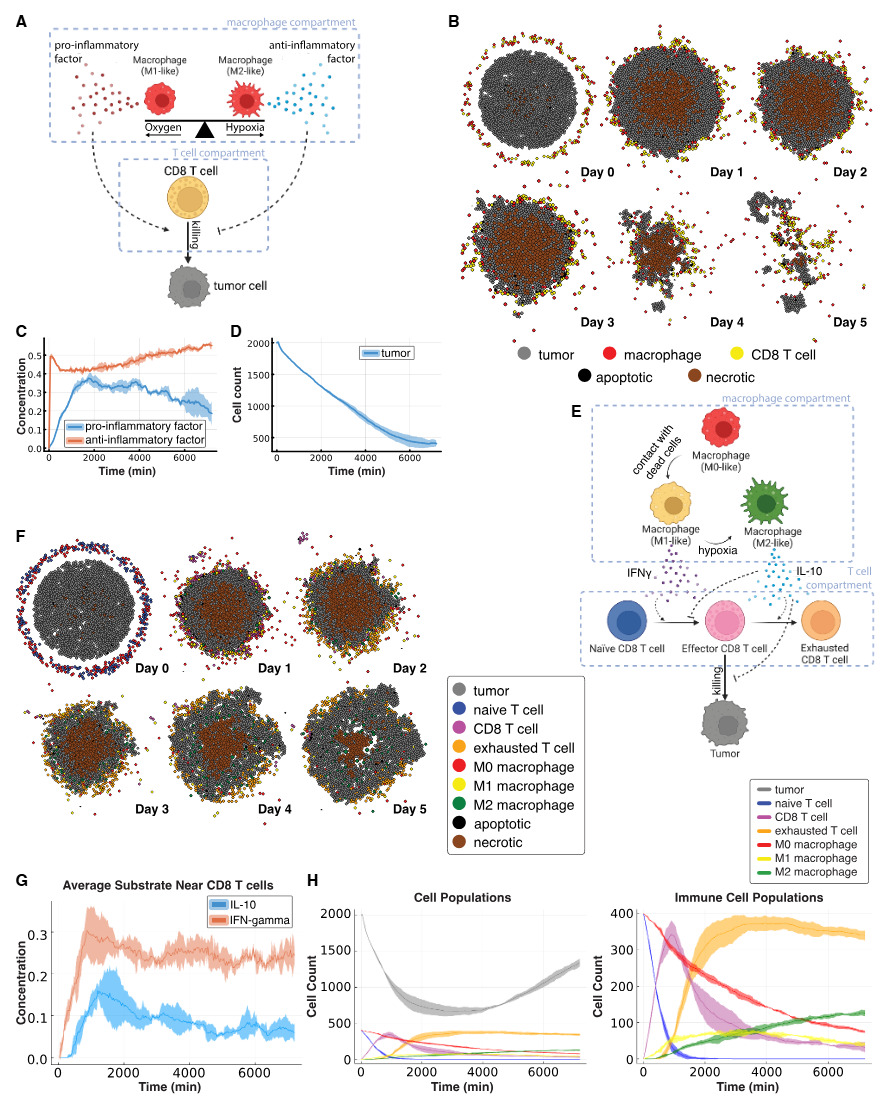

模拟免疫微环境中 T 细胞与巨噬细胞如何塑造免疫耐受

研究人员进一步扩展模型,引入 CD8+ T 细胞、M1/M2 样巨噬细胞等免疫细胞亚群,建立肿瘤-免疫系统 ABM。模型模拟了炎症因子对 T 细胞激活与疲劳的调控,氧气浓度如何驱动巨噬细胞由促炎向抑炎状态转化,最终导致免疫清除失败、肿瘤复发的过程。该模拟准确捕捉了免疫耐受形成的关键节点,并提出可干预的靶点。

图 4

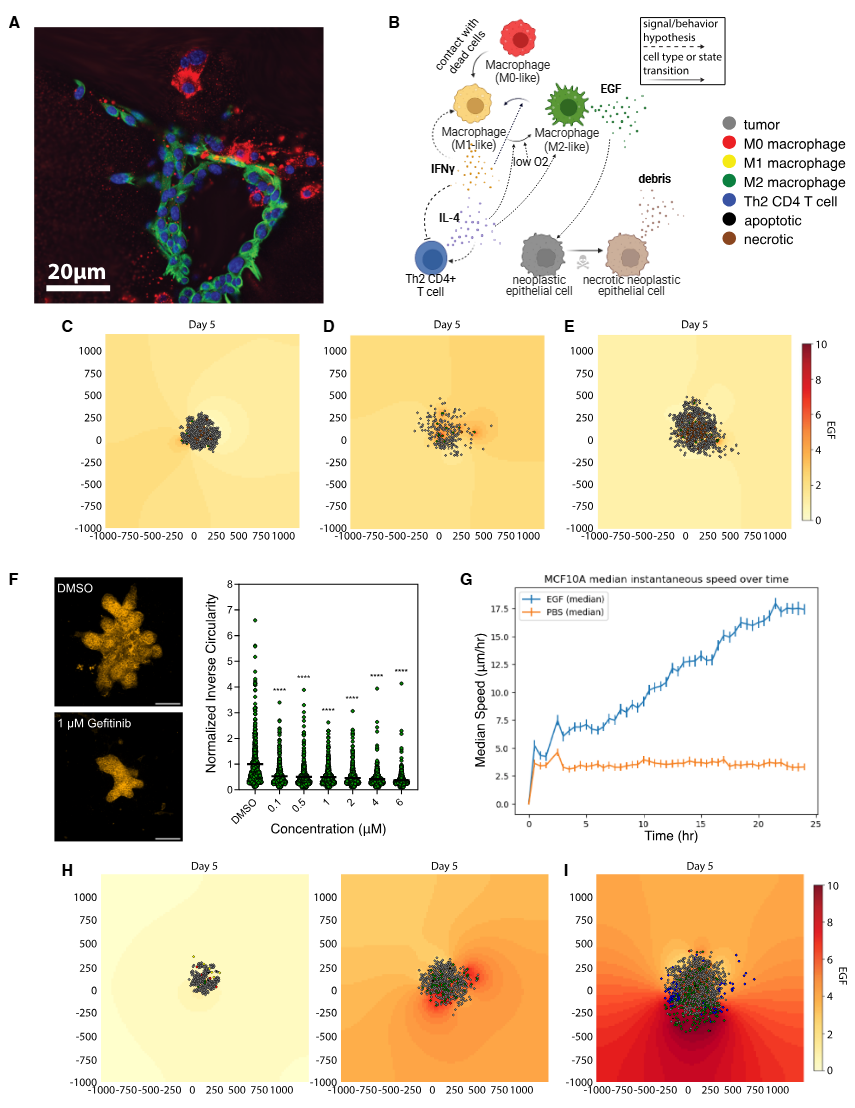

预测巨噬细胞驱动乳腺癌迁移的机制并实验验证

为探索免疫诱导肿瘤侵袭的机制,研究人员模拟了 Th2 型 CD4+ T 细胞诱导巨噬细胞极化至 M2 状态,并通过 EGF-EGFR 信号促进乳腺癌细胞迁移的过程。模拟验证“迁移假说”(go hypothesis)优于“增殖假说”(grow hypothesis)更能解释肿瘤侵袭现象。实验中,使用 EGFR 抑制剂成功阻断了细胞迁移,验证了模型提出的生物机制。

图 5

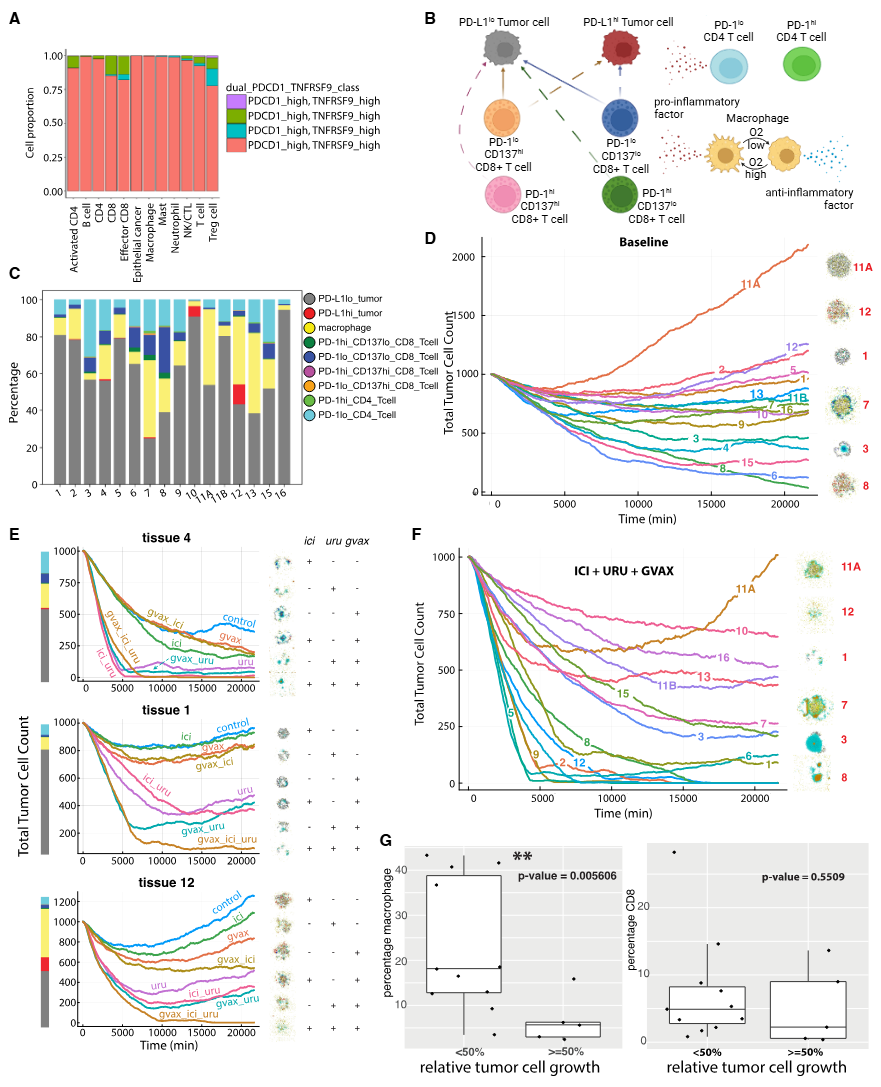

构建虚拟临床试验,预测 PDAC 个体免疫治疗响应

研究人员重建了一项针对 PDAC 的三联免疫治疗临床试验(GVAX + anti-PD1 + anti-CD137),并将单细胞测序数据导入模型初始化不同患者的免疫构成。模型预测显示,巨噬细胞丰度高的患者模拟中更易达成肿瘤清除。部分患者在联合治疗中表现出治疗抗性,提示应精细化调整免疫组合策略。该研究展示了虚拟临床试验在疗效评估与假设生成中的巨大潜力。

图 6

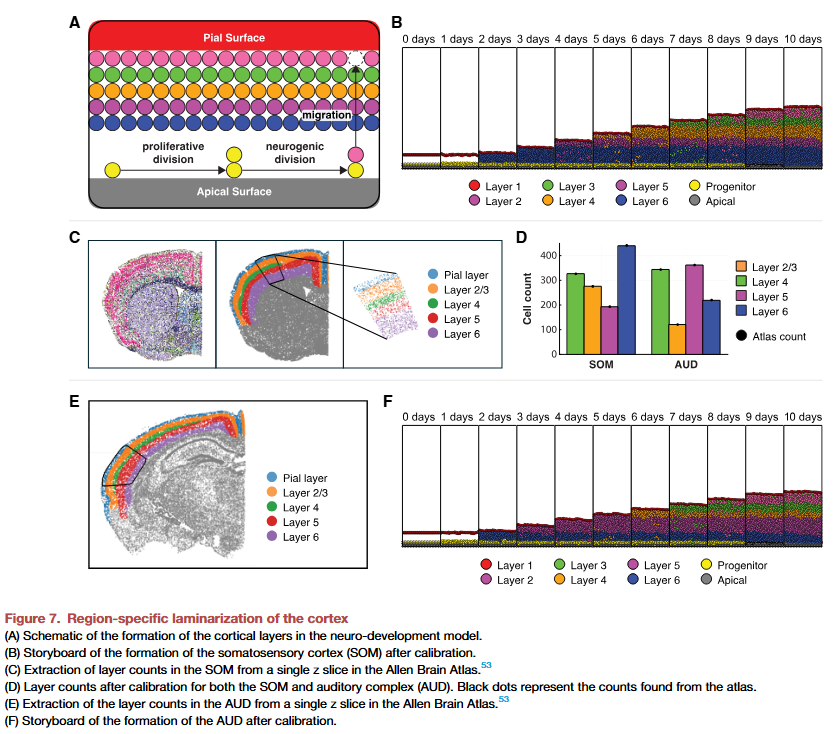

扩展至神经发育系统,模拟皮层层结构形成

为验证模型的普适性,研究人员模拟了小鼠大脑皮层的层状发育过程。模型基于不对称分裂规则和时间控制机制,成功重建了听觉皮层和体感皮层的层厚度与细胞分布。该结果展示了该语法可用于神经系统发育建模与神经疾病建模的广泛应用潜力。

讨论

研究人员开发的“细胞行为假设语法”不仅是编程工具的革新,更是生物学建模思维方式的升级。通过将细胞间相互作用抽象为规则句并与数学建模衔接,该框架实现了从实验数据到虚拟模型的全流程自动化,降低了生物建模的技术门槛。

该方法不仅支持个性化模拟与参数调整,还能通过与空间组学数据结合,实现与组织结构的精确对齐。模型模拟能够提前预测治疗效果、揭示潜在机制,显著减少实验成本。

尽管该框架尚处于不断完善阶段,但其开放性、可扩展性和强大的多学科兼容能力,使其具备在数字孪生、虚拟临床试验、生物机制探索等多个场景中大规模应用的潜力。

整理 | WJM

参考资料

ohnson et al., Human interpretable grammar encodes multicellular systems biology models to democratize virtual cell laboratories, Cell (2025),

https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.048

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢