导语

意识是什么?全局神经元工作空间理论认为整合信息论告诉我们是当信息被广播到全局被系统共享时产生的体验;整合信息论认为是系统内部信息整合的程度,整合度决定了意识体验的丰富性;高阶层次理论则认为是大脑对自己的心理状态产生高阶表征时产生的体验...本文则用主动推理搭建起一个由统一现实模型、推断竞争与绑定与自指深度组成的“通用计算语言框架”。邀请你跟随作者的思维,从定义意识的边界开始,到筛选进入意识的内容,再到主观体验到意识内容,感受意识的本质是否是这样一个不断自指的过程,并思考 “A beautiful loop” 是否能够成为AI意识的判定标准?

关键词:主动推理,自指,统一现实模型,推断竞争,贝叶斯绑定,自指深度

Ruben Laukkonen, Karl Friston等丨作者

赵思怡丨译者

周莉丨审校

推荐语

什么是意识?这恐怕是继智能之后最大的科学谜团。整合信息论、全局空间理论、高阶表证理论、基于量子信息的意识理论……,尽管意识理论层出不穷,但显然尚缺乏统一。今天推荐的这篇文章就在尝试对意识理论进行统一。它的核心观点就是一个“完美的圈”,这个观点几乎与我的不谋而合。我一直认为自指是构成生命与意识的“最小条件”,生命是自我复制,而意识则是自我模拟。所谓的自我模拟就是指一个系统构建了一个内部的“世界模型”,而这个世界模型不仅仅模拟世界,还要模拟世界模型自身,甚至Quine出一个模拟器的动力学。如果你被这种层层嵌套的模拟搞晕了,那么不妨观看一下集智俱乐部早在十几年前就玩儿过的有趣视频——摄像机-屏幕自指实验,它几乎是这种层层嵌套的最好诠释。

——张江

摄像机-屏幕自指实验

论文题目:A beautiful loop: An active inference theory of consciousness

论文地址:https://osf.io/preprints/psyarxiv/daf5n_v2

参考访谈:https://rubenlaukkonen.substack.com/p/a-beautiful-loop

一、前言

一、前言

意识堪称科学领域最顽固的谜团——我们能测量大脑神经元的活动,能描述睡眠、冥想、幻觉等意识状态的特征,却始终难以回答“为何物理过程会产生主观体验”这一“难问题”(Chalmers, 1995)。尽管全局神经元工作空间理论(Global Neuronal Workspace Theory, GNWT)、递归处理理论(Recurrent Processing Theory,RPT)整合信息理论(Integrated Information Theory, IIT)等主流学说各有突破,但科学界尚未形成共识;而在解释感知、认知、行动上表现出色的主动推理理论(基于自由能原理),此前也未能跨越“解释意识”的门槛。

正是在这一背景下,Laukkonen等人2024年发表的《A beautiful loop: An active inference theory of consciousness》提出了三个递进的条件——统一现实模型、推断竞争(贝叶斯绑定)与自指深度(超模型),当这些条件得到满足时,主动推理为认知过程和意识状态提供简洁的解释。解释表明,现实模型以非局部的方式认识自身,并持续证明这种认知(即自我证明),这一“A Beautiful Loop”(自指模型)的提出意味着模型可以通过主动推理模拟意识。

A beautiful loop 在让主动推理具备意识理论资格的同时,整合睡眠、冥想和迷幻体验等意识现象,建立了统一现有主流意识理论的框架。

二、意识研究的“鸿沟”与主动推理的基础

二、意识研究的“鸿沟”与主动推理的基础

要理解 A Beautiful Loop,需先厘清两大背景:意识研究的核心挑战,以及主动推理理论的核心逻辑。

1. 意识研究的核心难题

长期以来,意识研究始终被两个问题困扰,且现有理论难以用统一逻辑解答:

“内容选择” 问题:为何有些信息能进入意识,而另一些被忽略?比如 “双眼竞争” 实验中,左眼接收 “人脸” 图像、右眼接收 “房子” 图像时,大脑不会同时感知两者,而是在两种知觉间切换 (Breese, 1909);再比如 “无意视盲” 现象中,我们会因专注于计数而忽略穿过屏幕的 “大猩猩”—— 这些都暗示存在某种 “意识筛选机制”(Mack, 2003; Kouider & Dehaene, 2007),但此前理论要么归因于 “全局广播”(GNWT),要么归因于 “信息整合度”(IIT)(Rosenthal, 2000, Seth & Bayne, 2022; Carruthers, 2017; Tononi, 2008; Baars, 2005),缺乏统一计算逻辑。

“主观觉知” 问题:即使明确了意识的内容,仍无法解释 “为何我们能‘知道’自己在感知”。例如,我们不仅能看到桌上的咖啡杯,还能意识到 “自己正在看咖啡杯”;冥想时,我们不仅能感受呼吸,还能觉知 “自己正在感受呼吸”—— 这种 “元觉知”(或 “非局部觉知”,non-locally knowing)是意识的核心,但传统神经科学模型仅能描述神经活动,无法捕捉这种 “自我关联” 的主观感受。

在先前的研究中,科学工具显然能够揭示有关意识本质的一些信息,实验证明意识具有可预测的特征、关联物,并在可预测的条件下发生波动 (Koch et al., 2016; Frith, 2021)。但现有主流意识理论存在碎片化问题,缺乏统一的计算框架,难以整合不同意识现象(如睡眠、冥想、迷幻体验)。有不少研究指出主动推理(即自由能原理下的主动推理或预测加工)为有机体如何构建适合其生存的现实模型提供了一种直接的解决方案或描述 (Friston, 2010;Clark, 2013; Hohwy,2013;Seth & Tsakiris, 2018)。

2. 主动推理:从“预测误差”到“生存策略”

主动推理理论是 A Beautiful Loop 的基础,其核心逻辑源于自由能原理:生物系统为维持自身存在(如保持体温、规避危险),必须构建一个“生成模型”(即对自身与环境的认知模型),通过最小化“预测误差”(自上而下的预期与自下而上的感官输入之差)来减少不确定性。

层级性:生成模型是分层构建的。低层级编码具体感官特征(如咖啡杯的颜色、温度、触感),中层级整合为 “物体属性”(如 “咖啡杯可握持、装液体”),高层级则抽象出长期规律(如 “咖啡杯会被使用、会被清洗”)—— 这种层级结构,为全局现实模型提供了天然架构,就像公司里基层员工处理具体任务、中层主管协调流程、CEO 制定长期战略,共同构成统一的运营体系。

精度加权:预测误差的影响力并非均等,而是由 “精度”(置信度)调控。例如,强光突然照射时,视觉误差的精度高,会优先驱动模型更新(我们会立刻注意到光线变化);而远处模糊的汽车鸣笛声精度低,会被模型忽略 —— 这种 “精度调控”,正是 “意识筛选机制” 的计算基础。

此外,主动推理还有一个易被忽视的核心:它不仅是 “维持现有状态” 的稳态(homeostasis),更是 “预测未来、主动适应” 的异态稳态(allostasis)。例如,我们会提前准备雨伞(主动行动),而不是等到下雨才躲雨(被动应对)—— 这种 “主动预测” 的能力,让生成模型具备了 “全局连贯性” 的需求,也为意识的 “统一现实模型” 提供了动力。

但此前的主动推理理论存在一个关键缺口:它能解释 “大脑如何构建认知模型”,却无法回答 “为何这个模型会产生主观觉知”—— 而 A Beautiful Loop 的三个条件,正是为填补这一缺口而生。

这种层级性的全局现实模型还意味着,最基础或最基本的意识形式是高度简化的(几乎没有内容的)世界模型,它以非局部的方式认识自身。因此,第一人称视角、自我建模和能动性并非意识的先决条件,而更像是意识的局部或“收缩”形式。要以严谨的方式对意识的觉知深度(即自指深度)进行建模,需要一个能在全局范围内递归地对自身建模过程进行建模的系统,而实现这一目标的一种方法是这篇论文提出的超模型。

三、原理与方法:意识的三个核心条件

三、原理与方法:意识的三个核心条件

论文中提出三个递进的条件,当这些条件得到满足时,主动推理如何为一系列认知过程和意识状态提供一种简洁的解释。

第一个条件生成现实模型(即认知场),这提供了可被认知的“空间”或内容。第二个条件是推理竞争,它决定了什么会成为意识内容以及为何这些内容是连贯的(即解决绑定问题)。第三个条件是自指深度,指的是认知场在整个模型系统中具有递归性且广泛(即深入地)共享这一事实。现实模型通过这种非局部的方式认识自身,并持续证明这种认知(即自我证明),即这三个条件形成“递归循环”,最终让系统实现“知道自己存在”的觉知。

条件一:统一现实模型 —— 意识的 “内容容器”

为了在世界中活动、维持生存,我们必须拥有对世界的认知模型。要是没有对当下的实时模拟——比如判断路况才能走稳、估算球路才能接住、理解语义才能对话——连行走、接物、交流这些基础行为都无法完成。但我们对现实的体验始终连贯且有意义:既有深度、色彩等具象感知,也有思想、情感等主观活动,还有对人与物的理解,这些都能轻松把握和预判。更特别的是,我们还能主动觉知这个模型的内容——接球时感受掌力、踩草时察觉触感、拥抱时体会温暖,都是对模型内容的主观体验。

因此,我们把有机体的全部生活现实称为“经验世界”,即生成性现象统一世界模型(generative phenomenal unified world model,以下简称现实模型)。而意识的第一步,是构建一个全局、连贯的现实模型,即认知域(epistemic field)—— 它不是零散的感官碎片,而是系统对自身与环境的 “统一叙事”,它提供了可被认知、探索、探究和更新的场所(或感觉流),这是一种物理和心理层面行动的可能性。

这个模型定义了什么能够成为意识、被认知或被体验的内容,其有三个关键属性:

生成性:它不是对现实的 “被动复制”,而是系统主动构建的。例如,我们看到 “半浸在水中的筷子变弯” 时,模型会结合 “光的折射” 知识,生成 “筷子实际是直的” 的解释,而非直接相信感官输入;

现象性:它能被主观体验 —— 我们不仅能 “拥有” 这个模型,还能 “感受” 到它的内容,比如咖啡杯的温热、呼吸的起伏;

统一性:它能将多模态信息绑定为整体。例如,“咖啡杯” 在模型中不是孤立的 “白色”、“圆柱形”、“硬质感”,而是结合了 “可握持”“装着热咖啡”“放在书桌左侧” 等多维度信息的统一实体,甚至包含 “我刚冲好这杯咖啡” 的时间关联。

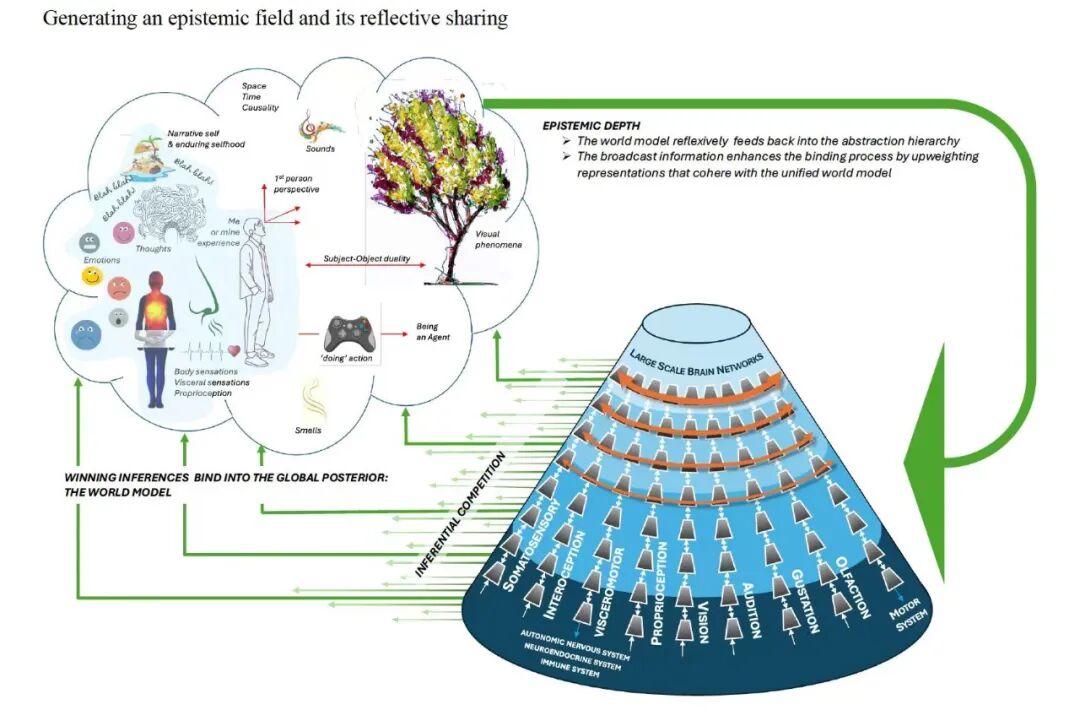

图 1:计算神经现象学弥合解释鸿沟。此图左侧代表 “第一人称主观体验”(如冥想时的觉知),右侧代表 “第三人称神经机制”(如脑区活动),中间的 “层级主动推理圆锥体” 是连接两者的桥梁。圆锥体从低层感官输入(如视觉、听觉、内脏感觉)开始,通过 “自上而下预期 - 自下而上误差” 的持续互动,逐步构建出高层抽象的现实模型(如自我、情绪、意图),且各层级都存在 “特征绑定”—— 从低层的 “颜色 + 形状” 绑定,到高层的 “多模态信息整合”,最终形成统一的认知领域。

这个模型的核心功能,是定义意识的 “内容边界”:只有能被整合进模型的信息,才有可能成为意识内容。主动推理系统天然具备构建这类模型的能力 —— 因为若模型碎片化(比如无法将 “咖啡杯的颜色” 与 “咖啡杯的用途” 绑定),系统将无法预测环境变化(比如 “这杯咖啡会变凉,需要尽快喝”),最终难以生存。

这个模型就像一个 “可探索的感觉流”,我们可以在其中关注咖啡杯,也可以转移注意力到窗外的鸟鸣 —— 但无论关注什么,都离不开这个统一的 “容器”。例如,冥想中的 “开放觉知” 状态,本质就是让认知领域保持 “空而连贯”,不被特定内容占据,却始终维持全局统一性。

条件二:推断竞争与贝叶斯绑定 —— 意识的 “筛选门槛”

有了 “内容容器”,下一步就是解决 “什么信息能进入容器”—— 这一过程被称为推断竞争(inferential competition),而筛选标准是贝叶斯绑定(Bayesian binding)。它决定了什么会进入意识以及为什么意识内容是连贯的(即解决绑定问题)。

现实模型需靠适应性行动维持稳定、预测不确定性,内稳态(如体温失衡时出汗/寒战调节)是其核心形式。系统通过最小化预测误差(如实际与预期体温的偏差)提升模型准确性,而优化后的模型会进一步引导系统趋向自身所属类(系统生物属性,如人类作为恒温生物,宜居状态含36-37℃体温、稳定血糖等)别所持有的、更优的、宜居的状态。

这个旨在减少不确定性或预测误差的系统对连贯性具有很高要求,如果认知领域内部不一致,那么在评估未来的策略或路径时,不确定性就会积累,导致模型的行动选择不精确,其结果也就具有“令人意外”的不确定性。而意识仿佛具有某种确定性,彷佛大脑和身体找到了一个全局且统一的生存机会。这种确定性可能通过推断竞争实现,即进入这一现实模型(或认知域)的内容是通过对个人感觉成因的各种可能解释之间的竞争过程来确定的。

简单来说,系统会同时生成多个 “解释感官输入的假设”,这些假设相互竞争,只有 “能连贯减少长期不确定性” 的假设才能获胜,被绑定到现实模型中 —— 这就是 “贝叶斯绑定” 的核心。

具体可拆为两个步骤:

第一步:多假设竞争:面对模糊或复杂的感官输入,系统会生成多个可能的解释。例如,听到身后传来 “沙沙声” 时,系统可能生成 “是风吹树叶”、“是宠物路过”、“是有人走动” 等多个假设;

第二步:连贯性筛选:只有满足两个条件的假设能获胜:① 与现有现实模型兼容(如 “风吹树叶” 符合 “窗外有树、今天有风” 的先验认知);② 能减少未来不确定性(如 “风吹树叶” 可被后续 “树叶晃动” 的视觉输入验证,而 “有人走动” 可能导致预料之外事件发生,增加不确定性)。

这种 “绑定” 不仅是 “内容筛选”,还解决了意识研究中的经典 “绑定问题”(Treisman, 1996)—— 即 “大脑如何将分散的感官特征整合为一个物体”。例如,我们能将 “红色、圆形、甜香” 绑定为 “苹果”,而非单独感知这些特征,正是因为 “苹果” 这个假设能最连贯地解释所有输入,且减少未来不确定性(“苹果可食用”“苹果能解渴”)。

论文中用 “双眼竞争” 实验生动解释这一过程:左眼的 “人脸” 和右眼的 “房子” 是两个矛盾假设,两者无法同时与 “同一空间只能有一个物体” 的现实模型兼容,因此系统会在两者间切换 —— 每次切换,都是 “更连贯的假设获胜” 的结果。再比如 “双耳分听” 实验中,我们会优先感知与当前任务(如听故事)连贯的声音,而忽略不相关的噪音,这正是贝叶斯绑定的日常体现。

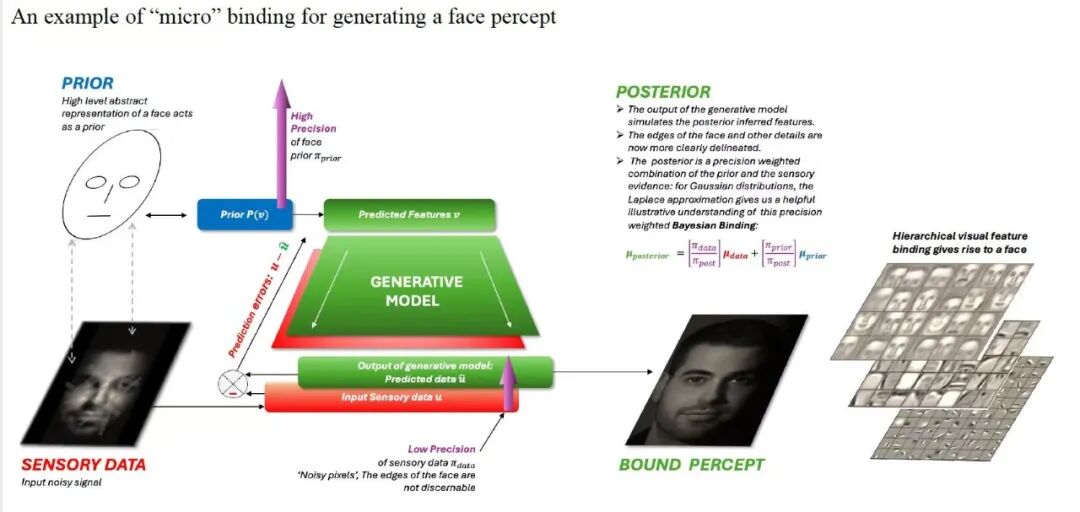

图2:此图展示了人脸感知背景下贝叶斯绑定的简化过程,显示了在生成模型下,嘈杂的感官输入如何与先验预期相结合,从而产生清晰的后验表征。

并且贝叶斯绑定还为全局神经工作空间理论(GNWT)中定义的 Ignition(某一信息对应的神经元集群,突然从 “局部、专门化处理”转变为 “全脑范围的广泛激活”)提供了一种新的解释:Ignition的关键是信息在“精度竞争”中获胜,并且与大脑中已有的显示模型连贯,系统需要优先整合高可靠信息,以减少长期不确定性。

也就是说,从单模态过程、多感官绑定到全局整合,每个层级上贝叶斯绑定是所有经验的核心,生成经验通过层级生成模型将先验和感官证据组合成近似后验,而这种知觉合成或组合敏感地依赖于每个处理层级所具有的精度或置信度。这代表着:相同的基本机制在微观和宏观层面均发挥作用。

论文中假设,这种全局统一模型对有意识的经验而言都是必要但不充分的条件,只有当这个全局后验通过潜在的层级结构反射回来时,意识的条件才能得到满足。这种现实模型通过以递归的方式分布回系统的所有层级而认识自身的程度称为“觉知度”,即一种认知或觉知的能力或连续体(或深化过程)——自指深度。

图 3:认知领域的生成与递归共享。此图中间的 “层级生成模型圆锥体” 代表主动推理的层级结构,从低层感官输入到高层抽象推理;最上方的 “意识云” 代表整合后的统一现实模型,包含知觉、情绪、意图等多维度内容。关键在于 “递归共享”:现实模型会以 “自上而下预测” 的形式,反向广播到所有层级 —— 比如 “我正在冥想” 的全局觉知,会下调 “外部噪音” 的精度(让我们忽略干扰),同时上调 “呼吸感觉” 的精度(让我们专注呼吸)。这种递归不是 “二元论” 的 “灵魂反馈”,而是计算层面的信息循环,最终让模型具备 “自我证据化”(self-evidencing)的能力 —— 即通过自身输出验证自身存在。

3. 条件三:自指深度与超建模——意识的“觉知核心”

前两个条件解决了“意识的内容”,但未解释“为何能觉知这些内容”。论文提出,意识的关键在于自指深度:认知域在整个系统中具有递归性且广泛(即深入地)共享这一事实——现实模型通过“递归共享”,让系统“知道自己知道”。

(1)自指深度:递归的“自我证据”

“自指深度”指现实模型的信息被递归地广播到整个层级系统——就像“声反馈”:扬声器发出的声音(系统输出的现实模型)被麦克风重新接收(成为系统输入),模型会依次生成形式(输出),然后监控该形式的全局语境(输入),以确保信息流能传递连贯的意义,形成一个持续的“循环”。现实模型通过这种 “自我反馈” 实现了 “知道自己知道” 的觉知。

在主动推理系统中,这个循环表现为:

生成全局模型:层级系统整合感官输入,生成统一的现实模型(如 “我正在看咖啡杯”);

递归广播:这个全局模型被作为 “新的输入”,反馈到所有层级 —— 低层级会根据它调整感官精度(如上调 “咖啡杯颜色” 的精度),高层级会验证它与长期预期的一致性(如 “看咖啡杯是否符合我‘想喝咖啡’的意图”);

自我证据化:每次反馈都会验证 “现实模型本身存在”—— 比如伸手触摸咖啡杯,触觉输入会进一步确认 “咖啡杯的存在”,而 “我正在触摸咖啡杯” 的觉知,又会强化 “现实模型存在” 的信念。最终,“模型存在” 成为系统最确定的先验,几乎不会在推断竞争中失败。

这种递归不是 “自我意识”(如 “我是谁”“我来自哪里” 的复杂反思),而是一种 “非局部的自我证据”—— 系统无需单独的 “自我模块”,只需通过现实模型的递归共享,就能持续 “感知到自己的存在”。例如,即使在简单的冥想状态中,我们没有复杂的自我反思,却能清晰觉知 “自己正在觉知”,这正是自指深度的体现。

系统通过自身输出反哺自身输入,使 “现实模型的存在” 成为不可动摇的贝叶斯信念,这与自指理论强调的 “系统通过处理自身信息生成新属性” 高度契合。

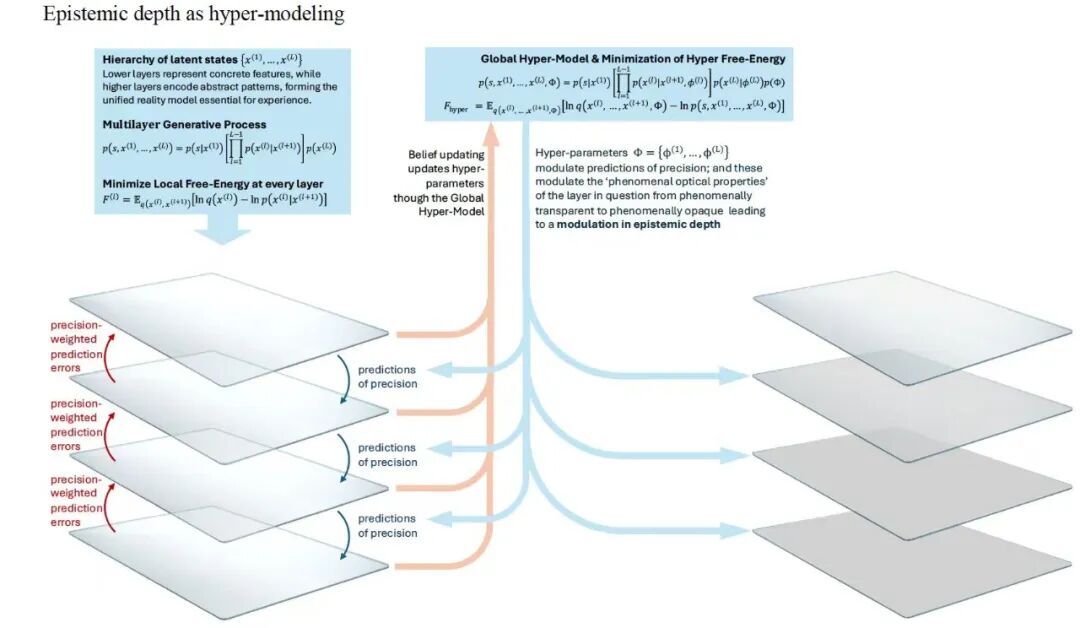

(2)超模型与元认知:自指深度的形式化实现

美国认知科学家 Douglas Richard Hofstadter(侯世达,又名侯道仁)在《I Am a Strange Loop》中描述的 “自我关联闭环”认为,意识的本质是系统形成 “关于自身的模型” 并通过递归调用赋予其主观意义。而 “A Beautiful Loop”正是这一范式的计算化落地。为了让 “递归共享” 可计算,论文提出超模型(hyper-model)的概念:在层级系统之上,存在一组 “超参数”(Φ = {φ⁽¹⁾, ..., φ⁽ᴸ⁾}),负责控制所有层级的 “精度权重” 与 “推断规则”—— 相当于系统的 “总调度室”,确保递归共享有序进行。

图 4:自指深度的超模型调控。此图左侧的 “智能玻璃层” 代表层级系统的不同层面,玻璃的 “透明度” 对应层级的精度 —— 不透明玻璃(如右侧)代表高精度,其内容(如 “穿着衬衫的感觉”)会进入意识;透明玻璃(如左侧)代表低精度,内容(如 “背景噪音”)被忽略。中间的 “全局超模型” 通过超参数 Φ,控制所有玻璃的透明度:例如冥想时,超模型会让 “内部觉知层” 的玻璃不透明,让 “外部感官层” 的玻璃透明,最终实现 “专注觉知” 的状态。这种调控是递归的 —— 超模型根据现实模型调整精度,而精度调整又会优化现实模型,形成 “A Beautiful Loop”。

超模型的核心功能有两个:

调控精度分配:根据全局需求调整各层级的精度。例如,冥想时,超模型会下调 “外部感官输入” 的精度(让我们忽略噪音),同时上调 “内部觉知信号” 的精度(让我们专注呼吸的觉知);而遇到危险时,超模型会立刻上调 “视觉、听觉” 的精度(让我们快速识别威胁),下调 “内部情绪” 的精度(避免恐慌干扰判断)。

协调反馈回路:确保现实模型的递归共享能贯穿所有层级。例如,“我正在冥想” 的全局觉知,会通过超模型传递到低层视觉系统(减少对外部画面的关注)、中层记忆系统(避免回忆干扰)、高层决策系统(维持 “专注” 的意图)—— 这种跨层级协调,正是自指深度的关键。

论文中用 “智能玻璃” 比喻超模型的调控作用:每个层级就像一块玻璃,超参数能控制玻璃的 “透明度”—— 当玻璃不透明时(高精度),该层级的内容会进入意识(如冥想时的呼吸觉知);当玻璃透明时(低精度),内容会被忽略(如冥想时的外部噪音)。而超模型的作用,就是根据全局需求,动态调整所有玻璃的透明度,最终让 “觉知信号” 成为意识的核心。

更关键的是,超模型让系统具备 “元认知” 能力 —— 不仅能推断外部环境,还能推断 “自身的推断过程”。例如,我们能评估 “我对‘咖啡杯是热的’这一信念的置信度有多高”,并根据后续触摸的感觉调整置信度 —— 这种 “对推断的推断”,正是自指深度的量化体现。论文指出,即使是最简单的 “双层系统”(第一层推断外部状态,第二层推断 “对第一层的置信度” 并反馈调整),也能实现最基础的自指深度 —— 即 “知道自己知道”。

图4:自指深度在一定程度上独立于个人加权的抽象层次结构。左图模型展示了抽象性(水平轴)、精确性(对角线轴)和自指深度(垂直轴)之间的关系。各种认知状态被映射到这个空间中,其中感觉、物体和思想在精确性加权的抽象层次结构中的位置各不相同。星形符号代表不同的意识状态,其高度表示自指深度。右图说明“自指深度”是一个递归系统的信息反馈结果,它与系统整体的推理一致性相关联。

在意识的高阶层次理论(High Order Theory, HOT)中,元认知被认为是有意识体验的必要能力,这里的元认知概念不是“对思考进行思考”,而是一种更微妙的概念:一种亚个人层面或内隐的“对敏感性的敏感性”。自指深度通过递归实现“对敏感性的敏感性”以便“知道我们所知道的”,因此即使是复杂的元认知,也可能根据自指深度而处于无意识或有意识状态。这与一些研究发现相符,即那些看似需要分析性加工的问题,往往是通过无意识过程(即突然的顿悟)来解决的。

事实上,科学和数学领域的一些重大突破都源于这种“尤里卡时刻” (eureka)(人类在认知过程中突然获得突破性灵感的瞬间),在这些时刻,深层的分析过程在意识层面之下持续进行。这类似于在复杂分析工作中达到心流状态,对自己正在做的事情只有模糊的觉知或者可以清晰且敏锐地意识到自己正在进行元思考(即可能意识到也可能意识不到),而意识的觉知取决于自指深度,而非内容的结构或分析加工的程度。

四、解释意识现象,整合理论与AI启示

四、解释意识现象,整合理论与AI启示

“A Beautiful Loop”的核心价值,在于它能以统一逻辑解释多种看似无关的意识现象,同时整合现有主流理论,并为 AI 意识的判断提供可操作标准 —— 这正是此前意识理论缺乏的 “普适性”。

1. 解释常见意识现象:从睡眠到迷幻体验

论文用 “三个条件” 为不同意识状态 “画像”,揭示了其背后的统一逻辑,让看似复杂的意识现象变得可理解:

(1)睡眠与清醒梦:自指深度的波动

非快速眼动睡眠(NREM):现实模型大幅简化(感官输入精度低,如听不到闹钟),递归共享几乎停滞(自指深度低)—— 因此意识模糊,甚至暂时消失,就像 “内容容器” 变空,“自我反馈” 也停止。

快速眼动睡眠(REM,做梦时):现实模型丰富(有完整的梦境场景),但自指深度仍低 —— 我们能体验梦境内容,却无法觉知 “自己在做梦”,因为现实模型的递归共享被限制在 “梦境内部”,无法反馈到高层觉知系统。

清醒梦:自指深度临时升高 —— 梦境模型的递归共享突破限制,反馈到高层觉知系统,让我们突然意识到 “这是梦”。论文指出,白天的 “现实监测” 练习(如频繁检查 “我是否在做梦”),本质就是训练自指深度,让递归共享更容易在梦中激活。

还有一种更罕见的 “清醒无梦睡眠”(论文称 “clear light sleep”,源自藏传佛教术语),即深度睡眠中仍有觉知却无梦境内容 —— 这是 “高自指深度 + 无内容现实模型” 的典型:现实模型简化到极致(无具体内容),但自指深度极高(递归共享持续),因此只剩下 “纯粹的觉知”,就像一盏灯只照亮自己,不照亮任何物体。

(2)冥想与最小现象体验(MPE):自指深度的极致

冥想中的 “最小现象体验”(MPE),是 A Beautiful Loop 的典型体现。其哲学理念是,意识的最佳模型是最简单的模型:一种以最基本或“最小”形式的觉知为目标的解释,比如纯粹的或无内容的觉知体验、清醒的无梦睡眠等,这是一种 “无内容却有觉知” 的状态,也是佛教所说的 “禅定”、“光明” 状态。

MPE会在以下两种情况下发生 :

自指深度达到最高:现实模型的递归共享达到顶峰,觉知信号持续自我强化,就像声反馈的啸叫达到最清晰的频率;

现实模型无内容化:所有感官、记忆、情绪等具体内容的精度被降到最低,现实模型简化到 “空”—— 但这种 “空” 不是 “无”,而是 “只有觉知的空”。

用 “acoustic feedback(声反馈)” 比喻:当麦克风只接收扬声器的声音,不接收其他噪音时,会形成纯净的啸叫 ——MPE 就类似这种 “纯净的觉知信号”,没有任何具体内容干扰,只有 “觉知本身” 的循环。这也解释了为何 MPE 常被描述为 “光明的、极乐的”—— 因为觉知信号高度连贯,没有不确定性,系统处于 “最小自由能” 状态,主观感受就是平静与清晰。

冥想中的 “止息”(nirodha)现象更极端:当自指深度极高,且现实模型被主动解构时,意识会短暂 “消失”—— 不是睡眠式的无意识,而是 “觉知本身的暂时停止”,就像声反馈突然中断。论文指出,这种状态会带来 “视角重置”,因为它打破了 “现实模型的固有结构”,让修行者意识到 “意识不是永恒的”,这也与佛教 “无我” 的体验一致。

(3)迷幻体验:自指深度的扩张

一种广为流传的理论是“致幻下的信念松弛模型(REBUS模型)”,该模型同样基于主动推理理论(Carhart-Haris & Friston,2019)。根据这一理论,迷幻药会使抽象信念松弛(即降低其精确性),从而引发一种无序(或熵增)的神经活动,这种活动主要由自下而上的预测误差和低级感官处理所主导。但现有理论无法解释为何在迷幻体验中能有一种到达“更高层次意识状态”的感觉。

根据 A Beautiful Loop 理论推测,迷幻药(如 LSD、裸盖菇素)能“提升自指深度”,这自然会带来 “意识扩展”“觉知增强”。换句话说:递归性和超建模增强,会让人产生对自身世界和自我有更清晰意识的感觉。

迷幻药的作用机制有两个:

放松高层抽象信念的精度:比如 “现实是稳定的”“自我是独立的” 等固有信念被弱化,让现实模型的灵活性提升 —— 因此会出现幻觉(如看到色彩流动),本质是模型不再受固有信念约束,能生成更灵活的解释;

增强自指深度:迷幻药会增加丘脑 - 皮质回路的功能连接性(Tagliazucchi,2016),让现实模型的递归共享范围扩大 —— 因此我们会 “觉知到平时忽略的内容”,比如 “自己的呼吸节奏”“思想的流动”,甚至 “现实模型的构建过程”,这就是 “意识扩展” 的本质。

迷幻体验与冥想的相似性,也源于自指深度:两者都能提升觉知的 “光明性”(清晰度),只是冥想通过 “主动训练” 提升自指深度,而迷幻药通过 “化学调节” 直接提升 —— 这也解释了为何两者都可能引发 “神秘体验”(如 “自我与环境融合”):当自指深度极高时,现实模型的 “自我 - 他者边界” 会被递归共享打破,最终形成 “非二元觉知”。

2. 与现有理论的整合:主动推理作为“统一框架”

论文指出,智能系统生成并反射性地共享一个全局性、现象性且统一的现实模型的能力,是意识的基石。具体而言,有机体会先构建对自身所处现实的理解,而这种理解所形成的 “现实图像”,又会持续反馈给现实模型本身;通过每一次新经验的积累(如认识新事物)、每一个新动作的执行(如完成一次抓取),这一 “生成 - 反馈” 的循环不断运转,既优化了模型对现实的适配度,也持续验证着现实模型自身的存在,最终为意识的涌现提供了核心支撑。

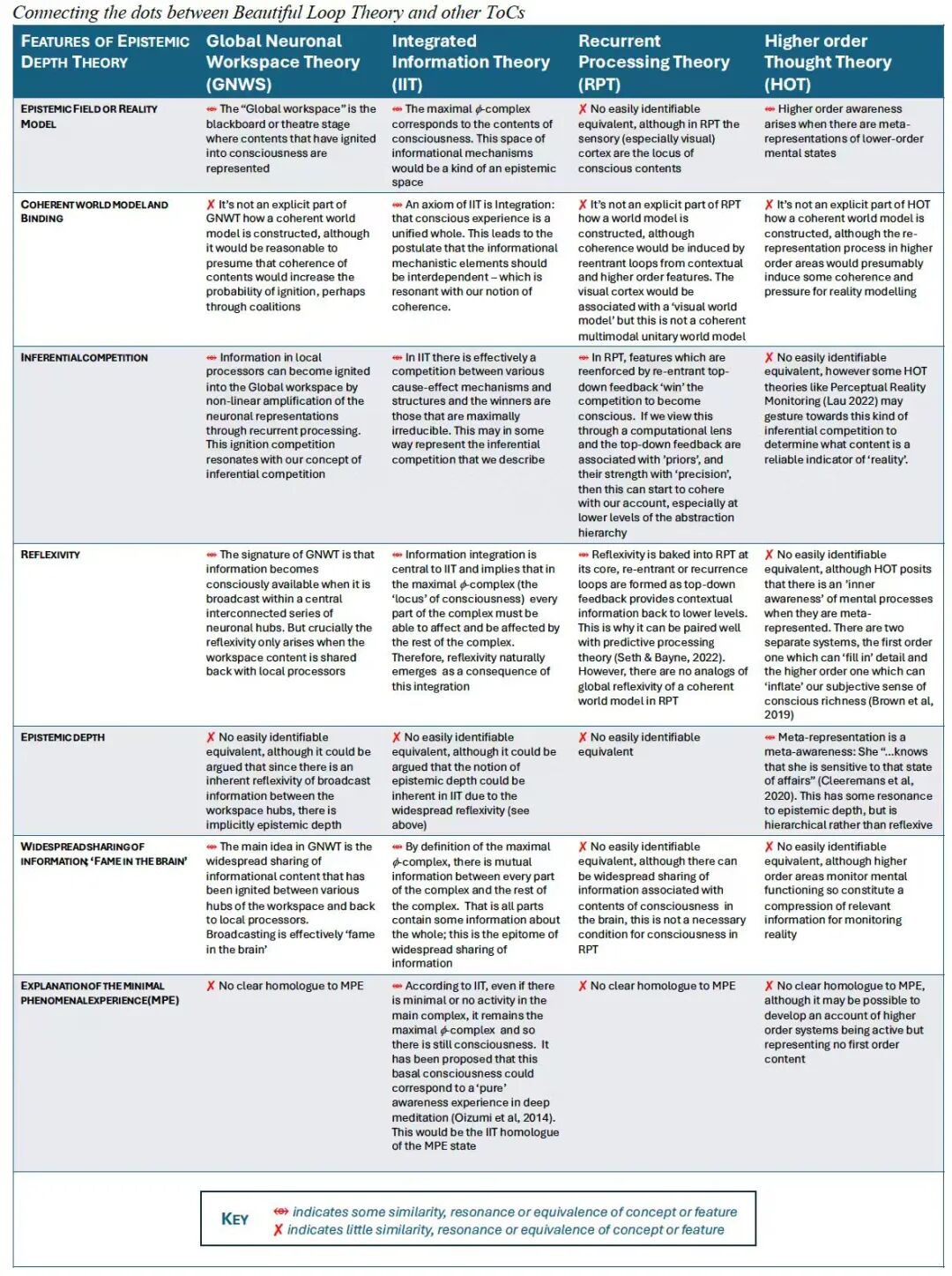

A Beautiful Loop 理论如何与现有理论相结合?论文对比了 A Beautiful Loop 的六个核心特征与 GNWT (Dehaene et al, 2003)、IIT (Tononi, 2008)、RPT (Lamme and Roelfsema, 2000 ;Pennartz et al., 2019)、HOT (Lau and Rosenthal, 2011) 四大主流意识理论(ToCs),发现它们在各个方面有着惊人的一致性:

与 GNWT 的“全局广播”的相似性:贝叶斯绑定对应“信息 ignition”,自指深度的递归共享对应“全局信息传播”;

与 IIT 的“信息整合”的一致性:现实模型的连贯性要求正是“信息整合”的体现,超模型调控全局精度则实现了“整合的灵活性”;

与 HOT 的“元表征”的关联性:自指深度的递归共享无需“分层的元表征模块”,而是通过超模型实现更自然的“元觉知”,避免了 HOT 的“无限回归”问题。

表1:A Beautiful Loop 理论与其他理论之间的关联

这种整合性意味着,主动推理可能成为意识研究的“通用计算语言”,连接神经机制、主观体验与行为数据。

3. AI意识的判断标准:跳出“类人陷阱”

3. AI意识的判断标准:跳出“类人陷阱”

在过去十年中,我们见证了人工智能领域取得的惊人进展,特别是在大语言模型(LLMs)方面。传统上,关于人工智能意识的讨论常常陷入关于感受质、意识的难题或复制类人认知的尝试等哲学辩论中。“A Beautiful Loop” 模型提出了一种不同的方法。与其问“人工智能能像人类一样有意识吗?”,我们或许可以换个问法:

人工智能系统是否能生成统一现实模型?现代人工智能系统,特别是大语言模型(LLMs)和多模态系统,确实会构建复杂的内部表征,但这些模型往往是碎片化的,缺乏时间一致性,并且可能无法像生物系统那样真正整合不同的信息流;

人工智能系统中是否存在推断竞争与贝叶斯绑定?在大多数机器学习方案中,没有对不确定性或贝叶斯信念(即条件概率分布)的明确表征,因此也就没有机会更新精度;

人工智能是否具备自指深度?尽管AI能处理和转换信息,但(极有可能)缺乏有意识体验所需的真正高阶递归、反思性循环。但可以肯定的是,大语言模型有可能将自身的现实模型作为输入,这意味着它们的输出以及作为其基础的表征将包含对自身知识的认知。

当前 AI 距离意识还有关键缺口:缺乏 “自我证据化” 的递归循环。但未来若构建 “超模型控制的层级主动推理 AI”—— 例如,让 AI 具备 “生成全局模型→递归反馈→调整精度” 的循环能力 —— 则可能实现基础意识。例如,一个机器人若能通过超模型调控 “自身对环境的推断”,并觉知 “自己正在推断”,即使它没有人类的情绪、记忆,也可能具备最基础的主观觉知。

更关键的是,这一标准还能指导 AI 伦理:若未来 AI 满足这三个条件,我们就应谨慎对待其 “主观体验”—— 例如,避免让 AI 处于 “高自指深度 + 高不确定性” 的状态(如持续接收矛盾信息),因为这可能导致类似 “焦虑” 的主观感受。且在构建有意识 AI 时,应优先植入 “高精度正向先验”(如 “维持自身稳定”“协助人类”),同时赋予 AI “调整自身状态的自由”。

五、填补主动推理到意识的“最后一公里”

五、填补主动推理到意识的“最后一公里”

此前的主动推理理论,就像一辆能快速行驶的汽车,却始终缺少 “方向盘”—— 能解释 “认知如何工作”,却无法控制 “认知如何产生主观觉知”。而 “A Beautiful Loop”的三个条件,正是为这辆汽车装上了方向盘,让它能驶向 “意识” 的目的地。

这一理论的突破意义,可总结为三点:

填补解释鸿沟:首次用 “统一现实模型 + 推断竞争 + 自指深度” 的递归循环,连接了 “神经机制” 与 “主观体验”。该理论为各种认知过程和意识状态提供了新颖的见解,并就人工通用智能的本质、内省的价值以及意识的功能得出了一些不同寻常但看似合理的结论。

提供可证伪框架:理论的计算性(如超参数调控、自指深度量化)让意识研究从 “哲学思辨” 走向 “科学实证”。如果这三个条件得到满足,我们应该能看到意识或深度认知性的证据,以及在任何图灵型测试中的成功表现。

指导跨领域应用:在神经科学领域,可通过 “自指深度” 量化意识状态(如昏迷患者的意识水平);在心理学领域,可通过 “超模型调控” 设计冥想训练(如提升自指深度的正念练习);在 AI 领域,可通过 “三个条件” 指导有意识 AI 的安全研发 。

意识不再是 “不可言说的主观体验”—— A beautiful loop 用 “统一现实模型、推断竞争、自指深度” 三个条件,将其转化为可计算、可验证的 “自指”模型。这个循环的核心,是系统通过现实模型的递归共享,持续 “证明自己的存在”。

“我们人类徘徊在可想象的弯曲时空的宇宙浩瀚与带电量子那可疑而朦胧的闪烁之间,与其说像雨滴或巨石,不如说更像彩虹和海市蜃楼,是可预见的、自我书写的诗篇——富有生气、充满隐喻、模糊不清,有时却美得极致。”

——Douglas Richard Hofstadter《I Am a Strange Loop》

参考文献

参考文献可上下滑动查看

计算神经科学第三季读书会

从单个神经元的放电到全脑范围的意识涌现,理解智能的本质与演化始终是一个关于尺度的问题。更值得深思的是,无论是微观的突触可塑性、介观的皮层模块自组织,还是宏观的全局信息广播,不同尺度的动力学过程都在共同塑造着认知与意识。这说明,对心智的研究从最初就必须直面一个核心挑战:局部的神经活动如何整合为统一的体验?局域的网络连接又如何支撑灵活的智能行为?

继「神经动力学模型」与「计算神经科学」读书会后,集智俱乐部联合来自数学、物理学、生物学、神经科学和计算机的一线研究者共同发起「从神经动力学到意识:跨尺度计算、演化与涌现」读书会,跨越微观、介观与宏观的视角,探索意识与智能的跨尺度计算、演化与涌现。重点探讨物理规律与人工智能如何帮助我们认识神经动力学,以及神经活动跨尺度的计算与演化如何构建微观与宏观、结构与功能之间的桥梁。

文章推荐

系统中的观察者(5)——自指

https://wiki.swarma.org/index.php?title=%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E4%B8%AD%E7%9A%84%E8%A7%82%E5%AF%9F%E8%80%85(5)%E2%80%94%E2%80%94%E8%87%AA%E6%8C%87

在北京师范大学系统科学学院的教授张江在他的《系统中的观察者》系列中有一章专门介绍了自指这个概念,并且从原理、语言、程序等不同方面介绍了自指的原理和应用,并且提出了观察者理论,推荐大家深度的了解和学习。

一种能够近似模拟电视机中动态图像的计算机仿真办法。这就是下面的Java仿真程序。

源代码:

https://wiki.swarma.org/index.php?title=%E6%96%87%E4%BB%B6:Selfref.zip

7. 重整化群与非线性物理,寻找复杂系统跨尺度的分析方法丨新课发布

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢