在 AI 飞速发展的当下,澳大利亚新南威尔士大学桂冠学者、AI 领域权威学者 Toby Walsh,在采访中抛出观点:人类在艺术创造力上的优势无可替代,但在数学与科学领域,AI 终将超越人类。

在他看来,艺术创造力的核心在于 “人类处境”—— 坠入爱河的甜蜜、失去挚爱的痛苦、对生死永恒的思考,这些人类独有的真实体验,是 AI 永远无法拥有的。伟大艺术正因其触及这些深层境遇而动人,AI 即便能写诗谱曲,也难以复刻这种源于生命体验的情感共鸣,人类在这一领域的优势牢不可破。

但在数学与科学领域,AI 的潜力远超人类。Toby Walsh 指出,AI 能处理人类难以应对的规模庞大、细节过于复杂的数据集,它在逻辑推演、数据运算上具备天然优势。如今 AI 已能辅助发明新药物、提出数学新成果。随着技术迭代,未来在科学发现的速度与深度上,AI 必将超越人类 —— 毕竟人类的认知与算力存在生理局限,而 AI 能突破这些边界持续进化。

即便如此,他也强调 AI 的发展方向应当由人类掌控。当下,他正在努力推进一系列因地制宜的 “AI 为善” 项目:澳洲海滩众多,他与当地海滩组织开展合作,构建了一套机器学习模型用来识别危险水流,切实挽救人民何游客们的生命。同时模型还被用来为无家可归者匹配援助服务,这一系列举动正是让 AI 在科学能力框架内,服务人类社会需求的实践。

对于投身 AI 领域的年轻人,Toby Walsh 建议深耕所在领域,成为“专家”。面对AI热潮要有定力,更应该专注于那些短期内没有明显经济回报,但长期对社会更有价值的问题。

Toby Walsh 的观点,既清晰界定了人类与 AI 的能力边界,也为 AI 未来发展提供了理性指引,值得每一位关注 AI 与人类关系的人深思。

智源专访栏目意在展现行业顶尖技术研究者和创业者的研究经历和故事,记录技术世界的嬗变,激发当代AI从业者的创新思维,启迪认知、关注突破性进展,为行业注入灵感光芒。本次专访为总第30期。

简介:Toby Walsh 是澳大利亚新南威尔士大学计算机科学与工程学院的桂冠学者和科学教授,同时兼任Data61研究团队负责人、昆士兰科技大学兼职教授、乌普萨拉大学信息科学系外部教授,以及爱丁堡大学信息学院荣誉研究员。他还是新南威尔士大学澳大利亚人权研究所的准会员。Walsh 教授曾担任多家顶级期刊的主编。他是澳大利亚科学院、ACM、AAAS、AAAI及ECCAI的会士,并荣获洪堡奖、IJCAI唐纳德·E·沃克杰出服务奖、约束编程协会研究卓越奖、新南威尔士州州长卓越工程和ICT奖等多项重要奖项。此外,Walsh 教授还是《约束编程手册》和《可满足性手册》的编者之一,并在多个人工智能领域主要会议中担任程序委员会主席和会议主席。

编辑:齐会芳

01

因为女儿选择了AI公众科普,责任让他站了出来

只要我们谨慎部署 AI 技术,它就可以成为一种向善的力量。

李梦佳:你最初是如何被人工智能领域吸引的?在您漫长的职业生涯中,研究方向从约束规划与可满足性这类细节的技术方向,逐渐拓展至AI伦理、政策倡导甚至公众科普。这种转变背后的动机是什么?是什么让您始终保持对AI研究的热情?

Toby Walsh:我小时候看了太多科幻小说了,比如阿瑟・克拉克和艾萨克・阿西莫夫的作品,他们在书中描绘了一个有机器人和智能计算机的未来。也是从那时起,我意识到自己可以帮助创造那个未来,而且那个未来或许能在我有生之年到来。

大约十年前,人工智能开始大行其道,也取得了不少成果。比如 AlphaGo 击败了李世石,大语言模型也相继出现。也就是从这时起,人们更加关注 AI 领域正在发生的事情。我也意识到,作为一名科学家,向公众传递相关信息,参与这场讨论,至关重要。

而且,作为在这个领域有一定声望的人,我有责任利用这个地位,推动舆论朝着好的方向发展。我有一个尚年幼的女儿,我不希望将来她对我说:“你当时有机会发声,为什么不说话?”所以我选择站出来,逐渐将研究方向拓展到 AI 伦理、政策倡导和公众科普这些领域。

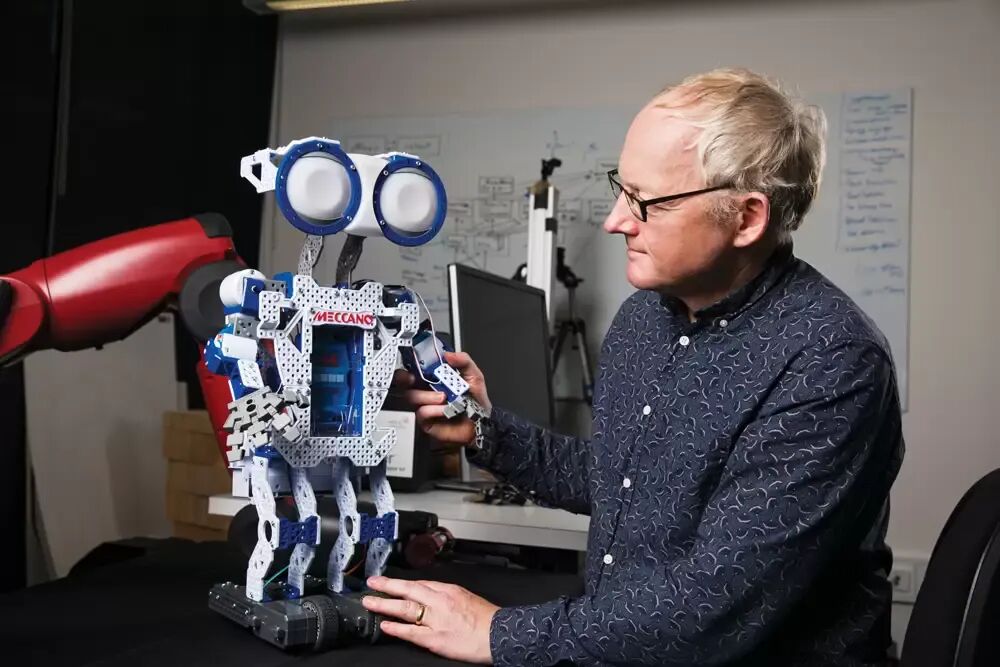

图注:Toby Walsh教授和他的女儿组装的 Meccano 机器人

而能让我始终保持对 AI 研究热情的原因,其实还是我小时候的那个梦想。我们终将创造出能够改变生活方式的技术。如果能谨慎地使用这些技术,它们会以积极的方向改变我们的生活,帮助解决贫困、疾病和社会不平等这些问题。我仍然坚信,只要我们谨慎部署 AI 技术,它就可以成为一种向善的力量。

李梦佳:您目前正在推进哪些 AI 研究项目?请介绍下这些项目的核心目标与最新进展?

Toby Walsh:我的研究非常关注AI的负责任使用。AI的挑战在于它是一种双用途技术,同样的技术可以被用于积极或消极的目的。所以,我会尽量把自己的研究聚焦在积极应用的方向上。

下面用两个项目来举例。

第一个项目,在澳大利亚这样的国家,海滩数量很多,而溺水是当地存在的一个实际问题。由于海滩太多,没办法实现全部巡逻覆盖。于是,我们和当地负责巡逻海滩的组织 “澳洲海浪救生协会” 开展合作,构建了一套机器学习模型。使用时,人们只需用智能手机的摄像头对准海滩,这个模型就能识别出哪些区域存在危险水流,也就是哪些地方不适合游泳。

第二个项目是一套 AI 驱动的推荐系统,它是为无家可归者以及其他有需求的人群设计的搜索引擎,帮助他们找到当地服务、银行、餐饮、慈善机构和商店等。但问题是,刚成为无家可归者的人往往不知道该求助什么,也不知道哪些慈善机构会提供旧手机,或者提供儿童玩具—— 比如有人在逃离家庭暴力时,可能就有这方面的需求。因此我们正在打造一个推荐引擎,根据用户的提问和查询,提供一些他们可能不知道的实用信息。

这是我目前在做的“AI for Good”(AI为善)项目的两个例子。

02

AI研究的最大障碍:融合符号和概率范式

当前的概率基础模型在推理能力上存在一定挑战,而符号系统的强项恰恰是推理,但它们在处理杂乱、模糊的知识时又会面临困难。我认为这可能是当前 AI 研究最大的技术障碍,我们该如何把这两种截然不同的范式结合在一起。

李梦佳:您的新书《The Shortest History of AI》为我们提供了精炼的历史视角。能否为我们简单介绍一下书中描绘的 AI 发展史及关键节点?

Toby Walsh:我在这本书开篇就写道,AI 始于 1956 年 6 月 18 日。或许很多人没意识到,AI是有一个确切的起点日期的,要知道,很少有科学学科能明确说出自己的起始日、起始年,但AI可以。因为那一天,正是著名的达特茅斯会议的第一天。

那次夏季会议汇集了许多人工智能领域的奠基人物,像约翰・麦卡锡(John McCarthy)(美国计算机科学家、认知科学家,人工智能之父)、马文・明斯基(Mara Miski)(美国著名的计算机科学家和人工智能领域的奠基人)等等学者。其中,约翰・麦卡锡 —— 我曾有幸认识他 —— 首次提出了 “人工智能” 这个词,用来描述会议的主题。人工智能就是从那一天正式开始的,因为那是第一次真正用 “人工智能” 来指称这个研究领域。

当然,人工智能的历史其实远远早于此。它可以追溯到艾伦・图灵(Alan Turing)(英国数学家、逻辑学家,被称为计算机科学之父,人工智能之父),甚至更久远的远古时代。事实上,在许多文化中,人们都思考过能否将思维机械化。这类思想的源头可以追溯到莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz)(德国哲学家、数学家)、布尔(George Boole)(英国数学家、哲学家和逻辑学家)、巴贝奇(Charles Babbage)(英国数学家、哲学家兼机械工程师)等人,而且并不局限于西方文化。

图注:Toby Walsh 教授的新书《The Shortest History of AI: The Six Essential Ideas That Animate It 》通过人工智能的六种主要运作方式讲述了人工智能的历史

所以,本书的一个重要目的,就是让人们认识到,人工智能并不是从 2022 年 ChatGPT 发布才开始的。另外,这本书的副标题是《六个关键思想》,全书一共分为六章,每一章都会讲述一个不同的思想。在我看来,这六个思想正是构成人工智能工具箱的核心理念。

前两个是搜索,包括启发式搜索,还有在竞争环境下的搜索,比如极大极小博弈搜索。

第三个是基于规则的系统,我们在专家系统和 Prolog 等方面见过这种系统。

第四个是神经网络,这当然是当今像 ChatGPT 这样的系统的基石。

第五个是强化学习,同样应用于 ChatGPT 之类的系统,用来奖励它们回答问题或提供帮助。

第六个是贝叶斯推理。世界存在一定的不确定性,而贝叶斯推理正是处理这类问题的出色工具。这是一种非常数学化且令人满意的方法,用于更新概率,也是许多 AI 系统的核心。

以上就是我精选出的人工智能发展中的关键里程碑。

李梦佳:您能否梳理 AI 发展史中,对 “计算创造力” 领域产生关键影响的突破?人类在某些领域是否还具有创造力的独特优势?

Toby Walsh:如果要我指出 AI 发展史中最深刻、最独特的方向,我会说是计算创造力。

事实上,“创造力是人类相较于机器的优势” 这一观点,早在 1956 年之前就已经存在了,最早可以追溯到阿达·洛芙莱斯(Ada Lovelace)(英国著名女数学家、计算机程序创始人)。在艾伦·图灵 1950年的著名论文《计算机器与智能》中,他就把这称作“洛芙莱斯异议”。

图注:艾伦·图灵1950年的论文《计算机器与智能》

在我看来,让计算机具备创造性并不存在根本性的障碍。事实上,我们已经取得了一些进展:计算机已经能发明新药物、提出新的数学成果,还能写出还算有趣的诗歌,甚至谱写出让音乐家感兴趣的乐曲。

但同样地,我认为人类在某些方面确实仍然占有优势。尤其是艺术创造力。艺术创造力往往聚焦于 “人类处境”——比如坠入爱河、失去亲人、思考死亡与永恒。这些都是人类独有的真实体验,机器永远无法拥有。伟大的艺术之所以伟大,正是因为它触及了人类的这些深层境遇。在这方面,AI将始终处于劣势。

但在科学发现方面的创造力上,人工智能会超越人类,尤其在科学和数学领域。AI在处理复杂数据、进行逻辑推演等方面具备更强的能力,能够处理那些规模过于庞大、细节过于复杂,以至于人类完全无法理解的数据集。

李梦佳:过去 20 年 AI 领域变化很快,这期间 AI 研究的核心范式发生了哪些根本性的转变?在您看来,未来 AI 研究继续发展的方向是什么?面临的最大技术障碍又是什么?

Toby Walsh:我认为 AI 研究的范式确实正在经历根本性转变。事实上,我的书《The Shortest History of AI》就是按照两个范式来划分的。

第一个时代,对应的是人工智能研究的最初30到40年 —— 从 1956 年到 2000初,这一阶段可以称为 “符号主义” 时代。我们试图构建推理系统,试图手工编码知识。

第二个时代始于2010年初,也就是“概率机器学习”时代。在这一阶段,我们不再试图手工编码知识,而是构建能够直接自我学习知识的系统。这种方式更多是在概率层面 ,比如用概率向量或者数字向量,去表示相当复杂的概念和想法。我认为这就是 AI 研究的两个主要范式,也是我眼中未来 AI 研究将继续发展的方向。

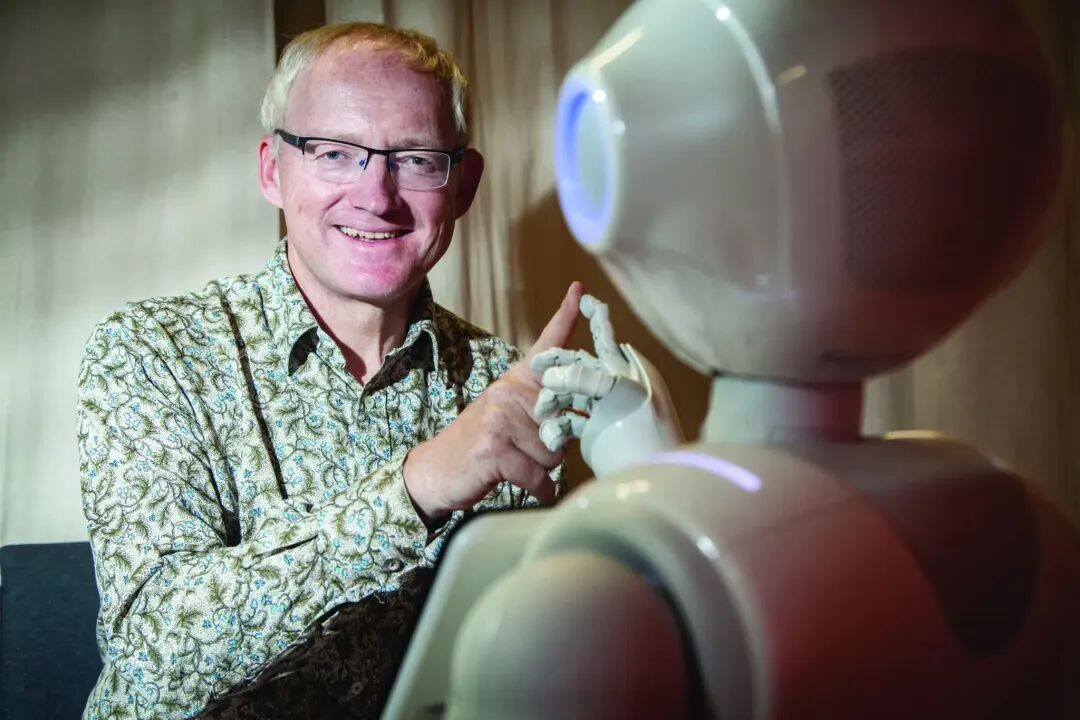

图注:Toby Walsh 教授与机器人互动

现在的关键问题是,它们各有优势,也各有劣势:当前的概率基础模型在推理能力上存在一定挑战,而符号系统的强项恰恰是推理,但它们在处理杂乱、模糊的知识时又会面临困难。那么,怎样把这两种方法结合起来,从而兼顾两方面的优势呢?

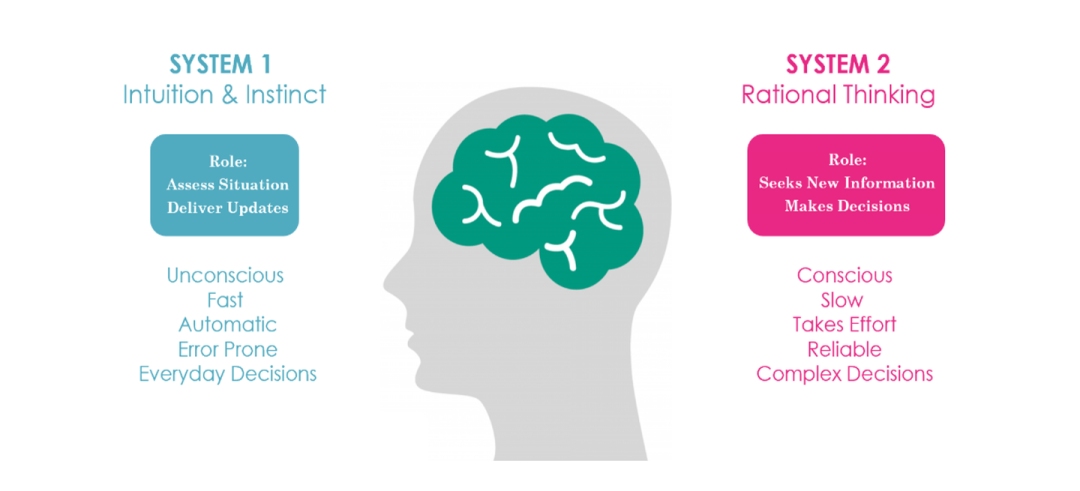

我认为我们目前还没有能实现这一点的完善的体系结构,这种结合后的系统或许可以称为神经符号系统。如果借用丹尼尔・卡尼曼(Daniel Kahneman)(以色列裔美国认知心理学家)的概念,你可以把它看作是系统 1 和系统 2 思维的结合,而这能推动我们向真正的通用人工智能迈进。

图注:系统1和系统2思维是由诺贝尔经济学奖得主丹尼尔·卡尼曼提出的认知模型,描述了人类思考的两种不同模式:系统1是快速、自动的直觉思维,而系统2是缓慢、理性的深思熟虑思维

所以,我认为这可能是当前 AI 研究最大的技术障碍 ,至今我们都还没找到一个好的方法来做到这一点,或许需要一次根本性的概念性突破,才能弄清楚结合的路径。我们可能开始触及到单纯依靠规模扩展的极限了。毫无疑问,GPT-5 带来的失望表明,很多人都看到了收益递减的迹象。所以现在的核心问题是,我们需要什么样的体系结构,才能结合两种范式的最佳之处,帮助我们构建通用人工智能。

03

日投20亿:我们可能低估了AI的长期效益

我们总是高估一项科技所带来的短期效益,却又低估它的长期影响。

李梦佳:在最近的研究或交流中,是否某个观点或技术发现,让您深受启发,甚至颠覆了您过去对AI的某些固有认知?

Toby Walsh:和这个领域里的所有人一样,我对我们推动大语言模型发展的方式,既感到鼓舞、印象深刻,又感到担忧。不过,或许有一点本不该让人如此惊讶 —— 语言会在 AI 发展中占据如此重要的地位。智能似乎确实依赖于语言:我们是唯一拥有复杂语言的动物,我们用语言表达思想、传递知识、分享目标,这一直是人类智能的关键组成部分。所以,一旦我们能让计算机在某种程度上掌握语言,那也该成为通往人工智能的重要一步。但事实是,大多数人在看到这一点时,确实感到了惊讶。

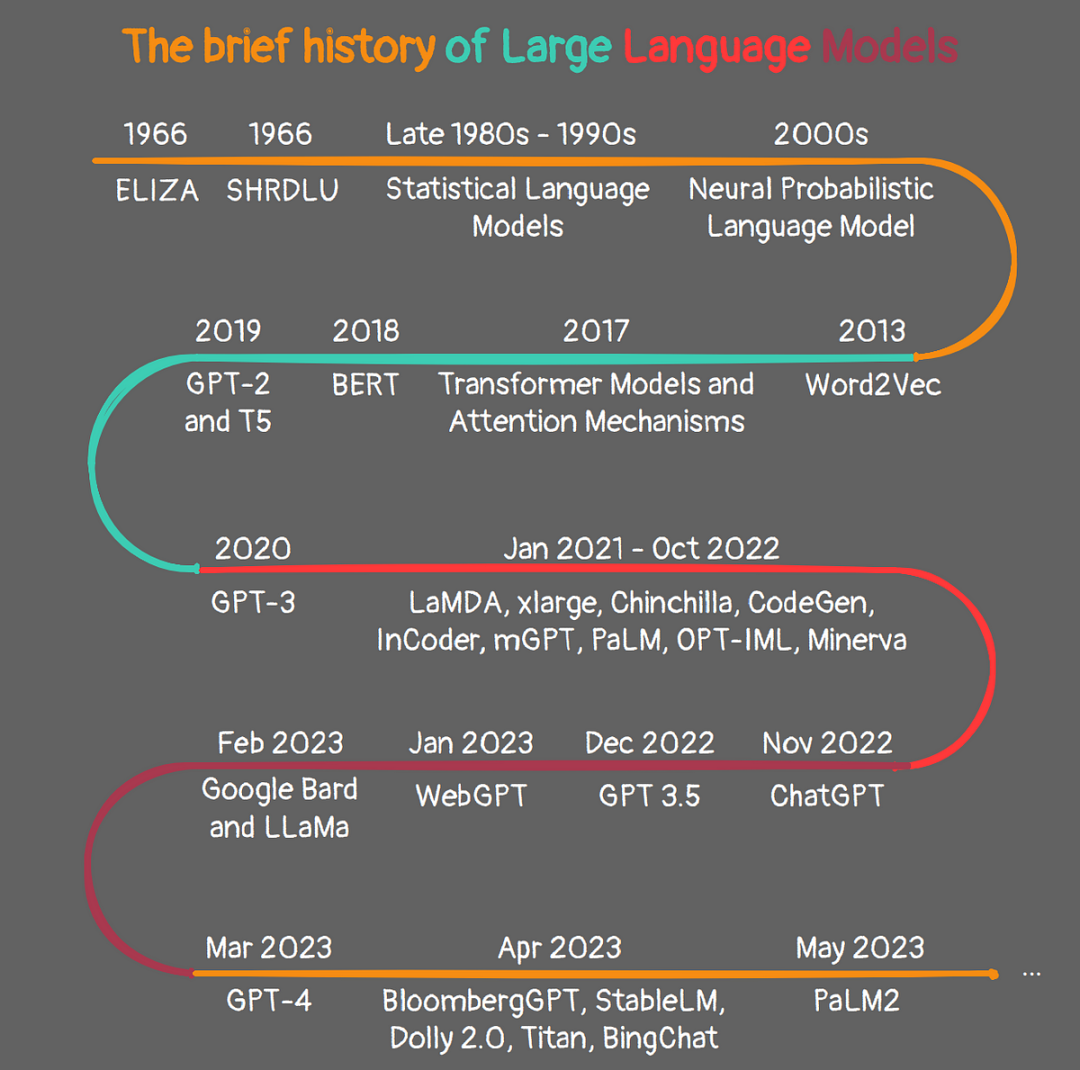

图注:大语言模型的发展历程

我认为我们许多人——包括我自己在内——在大部分人工智能研究生涯中都专注于“推理”,因为推理看起来更容易掌控。逻辑学家、哲学家、数学家已经写下过形式化推理的逻辑体系,这些体系更容易、也能更好地在符号和计算机系统中被捕捉。相比之下,语言就显得困难得多。所以,当我们发现语言问题竟然可以被解决时,确实相当令人意外。语言最终被证明是高度统计性的,并且影响深远。我们能够通过一些相对简单的统计方法,在大量数据和海量参数的支持下,在语言上取得如此重要的突破。而这种“规模”正是我们过去所缺失的。

李梦佳:考虑到当前AI技术的发展趋势与应用潜力,您认为未来5-10年哪些具体领域或新兴子方向最有可能实现重大技术突破?在您看来,推动这些突破的核心驱动因素是什么?

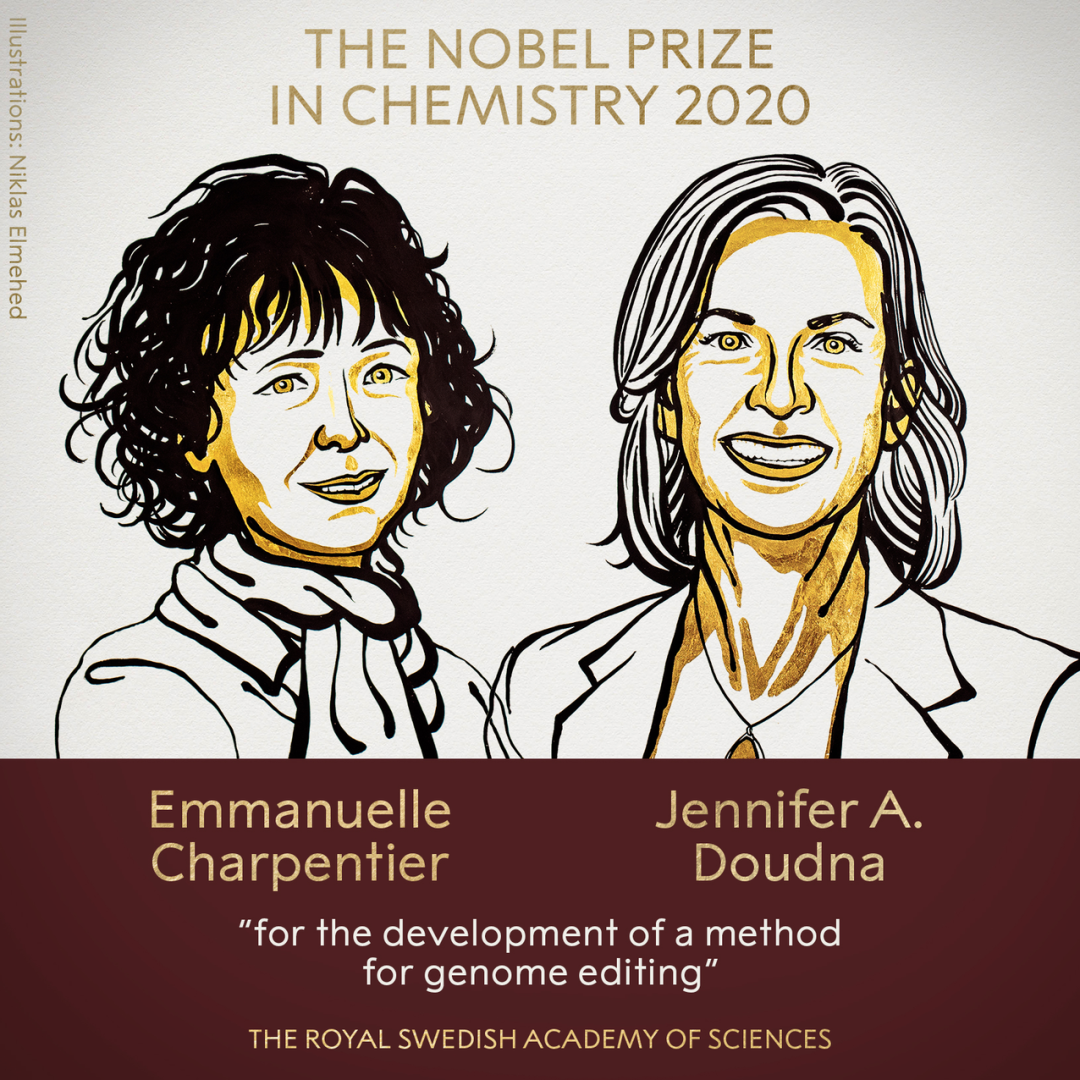

Toby Walsh:从个人角度来说,我最希望看到突破的领域是医学和教育。我认为,人工智能在社会效益层面最有前景的两个方向,就是改变我们保持健康、应对疾病的方式。医学领域未来会发展成高度个性化且极具力量的技术领域,同时它也会建立在其他突破性进展之上,比如 mRNA 疫苗,以及读写基因信息的能力。当然,CRISPR 的出现意味着我们已经能够非常容易地“书写”和“读取”基因信息。而如何解释这些基因代码中的信息,并将其转化为具体功能?这类问题恰恰需要人工智能来帮助解决。

图注:Emmanuelle Charpentier 和 Jennifer A. Doudna因开创革命性基因编辑技术 CRISPR 获得2020年诺贝尔化学奖

很明显,目前推动这些领域发展最关键的因素,就是大量资金的投入,这些资金正在支持前所未有规模的研究和技术开发。现在每天有 20 亿美元投入到 AI 相关领域,这确实极具变革性,也令我十分惊讶。我对技术本身的发展倒没有特别惊讶,甚至原本以为我们会比实际更快走到今天这一步。但过去几年里,这个领域投入的资金规模,以及 AI 从各方面吸引来的巨大兴趣和热情,着实超出了我的预期。

不过,我们或许正处于 “期望膨胀的顶峰”,接下来可能会出现一些反弹。但我对此相对乐观。目前几乎每天都有新的、有趣且令人兴奋的模型出现,我认为这种趋势不会停止。即便我们不再取得更多技术突破,仅仅是把现有技术应用得更实用、更广泛,也能带来巨大的社会效益。如果它能比今天更广泛地普及,而不只是局限在少数几家掌握了使用方法的优秀公司手中,那么它依然会对我们的社会产生相当大的变革性影响。

李梦佳:您如何看待 AI 领域 “短期高估、长期低估” 的认知偏差?未来 AI 又可能从哪些方面深刻改变社会?

Toby Walsh:“我们总是高估一项科技所带来的短期效益,却又低估它的长期影响”,我相当确信,这一点对人工智能同样适用。我们对某些事情的难易程度过于乐观。比如很多人坚信通用人工智能(AGI)几年内就能实现,但我怀疑它实际会更遥远。与此同时,我们又低估了它将带来的影响 —— 它对人们工作方式、教育模式、健康管理方式、社会运作方式的影响,以及它将带来的诸多益处,这些长期影响都被我们低估了。

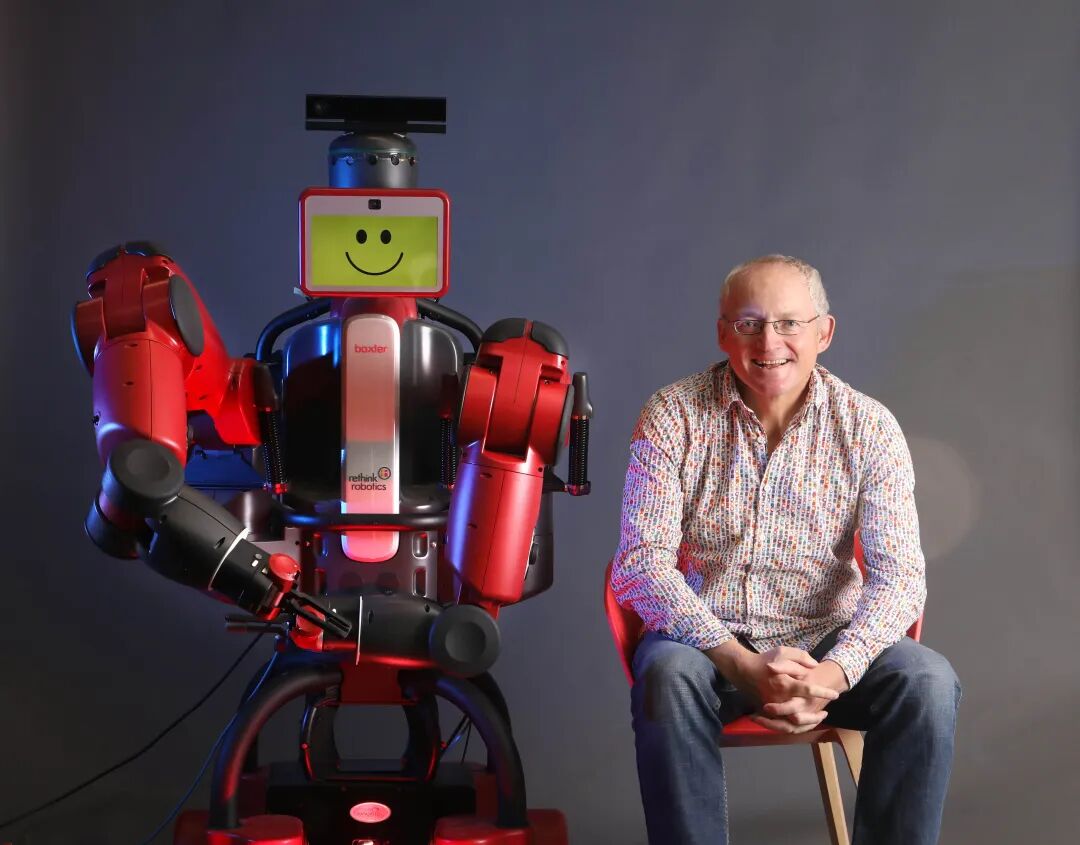

图注:Toby Walsh教授 与新南威尔士大学的 Baxter 协作机器人

过去,农业社会自给自足的状态已经被工业化与城市化彻底改变,如今人们难以想象百年以前的世界。同样地,现在也很难具体想象人工智能会如何改变我们的未来。或许在未来我们回头看时会惊叹:曾经,我们大多数人竟然都在办公室和工厂里工作。因此,有一点值得记住:我们很可能低估了人工智能未来将给社会带来的影响。

04

技术非“命中注定”:调整制度适应AI发展

技术并不是命中注定的。我们得到的技术,是我们当下选择的结果,而我们完全可以做出不同的选择。

李梦佳:您此前提到,当下科幻作品多带反乌托邦色彩,公众对 AI 发展也普遍悲观。AI带来的挑战涉及心理健康、算法歧视、技术失业等现实问题。结合您最近的研究或接触的案例,目前最突出和紧迫的AI社会问题是什么? 普通人应该如何应对?

Toby Walsh:我真正担忧的是,我们现在正生活在由人工智能生成的 “真与假、阴谋论交织的信息泡沫” 里,这种影响不容忽视。之前我们也聊到过 AI 对工作的影响,即便长远来看结果是好的,但短期内对一部分人来说,这种影响仍将是破坏性的、痛苦的,如何管理这些过渡期也是一个关键问题。

我认为必须做好沟通,让公众理解技术发展方向以及需要做的选择。很多人似乎会忘记,技术并不是命中注定的。我们得到的技术,是我们当下选择的结果,而我们完全可以做出不同的选择。而且这些选择不仅仅是由硅谷的人来做,而是由那些将会受到这些技术影响的人来做。我相信,我们完全有可能做出正确的选择。其实很多担忧都来自对未知的恐惧,不一定是因为技术会带来坏结果,而是人们总会意识到变化难以管理而感到担心。

李梦佳:从哲学角度来看,未来AI系统变得越来越强大并接管更广泛的任务,您认为哪些工作将对人类而言最有意义和价值?在AI时代,社会应如何重新思考“工作”的概念?

Toby Walsh:答案其实很清晰。首先,凡是枯燥、重复、危险或是肮脏的工作,都应该交给机器去做。而那些与同理心、社会互动以及人性相关的工作,才是人类应该继续从事的。事实上,人类的 “超级能力” 是社会性:我们能聚集在一起,为了共同目标集体协作,这才是带给我们最大满足感的东西。我们是社会性动物,比如疫情期间我们最怀念的是彼此的陪伴,是能和他人面对面相处的时光。所以这类需要社交属性的工作,未来会变得愈发重要。

而且有大量职位都具备这样的特征,哪怕是咖啡师。机器其实能做出比人类更好、更稳定的咖啡,但我们还是喜欢从人类手里买咖啡,因为他们会和我们调情、讲笑话,我们会有社交互动。我们总是重视这种社交互动的价值。

除此之外,我们社会中还有很多工作从未得到应有的报酬,比如照顾儿童、老人、残疾人,或是照料病人,这些工作往往由女性承担,报酬却很低,甚至没有报酬。如果机器或机器人能承担生产中的繁重劳动,为社会创造更多价值,我们就有能力为这类照料工作提供合理报酬了。

图注:Toby Walsh教授接受纪录片《Machine》的采访,这部纪录片探讨了“什么是人工智能?它是如何创造的?它对我们的工作、娱乐、生活和学习方式意味着什么?” 等问题

所以我认为,我们确实该对 AI 时代的 “工作” 进行彻底的思考,并借鉴历史经验。工业革命时期,工作性质发生了根本转变——人们离开农田,进入工厂和办公室。为了确保这一转变真正改善生活,我们实际上对社会运行方式做了很多重大调整,包括建立劳动法、工会、福利体系、全民教育及养老金制度等等。

当我们迈向后工业社会——一个数字化、由 AI 驱动的世界时,我们可能会经历类似的彻底变革。我对这次变革有信心,因为我们之前在工业革命时已经做到过一次,但这次的独特挑战在于速度 —— 工业革命花了大约 50 年才逐步推进,而 AI 带来的变革,似乎在一夜之间就发生了。所以,AI 带来的独特挑战就在于:我们必须快速调整社会,让它适应这个后工业世界。

05

成为“那个专家”:年轻研究者的立身之道

关键是要让别人提到某个方向时,能想到 “你就是那个专家”。

李梦佳:在《2062: The World that AI Made》中,您提醒关注AI的“眼前威胁”。对于今天正在构建AI系统的工程师和开发者,您最想给的一条伦理建议是什么?

Toby Walsh:我的建议是,对高风险决策进行有意义的人类监督。我觉得这是 AI 系统带来的一个全新伦理挑战,因为 AI 可能具有显著的自主性,能在有限或没有人类监督的情况下做决策,像自动驾驶汽车、自主武器。这让我们处于一个全新的道德、伦理和法律处境,毕竟机器无法为自己的决策负责,而人类却必须在法律或道德上为自己的决策负责。

所以,在涉及到如决定谁被雇用、谁被解雇、谁能从政府获得福利、谁能获得签证等这些会产生真实后果的高风险决策时,虽然可以让 AI 辅助决策、提供信息,但最终必须确保由人类进行有意义的监督,因为当这些决策被证明是坏决策时,是要由人类来承担责任的。

图注:Toby Walsh教授与他的书《2062: The World that AI Made》,这本书预测了人工智能将对工作、战争、政治、经济、人类日常生活以及人类死亡产生的影响

李梦佳:在最近的采访中,您提到非常羡慕现在的年轻人正处于一个历史性的时刻,有大量的投资资金涌入AI领域。但面对AI的爆炸式发展和海量投资,许多学生感到焦虑,担心选择的研究方向会很快过时或被大公司所主导。您对他们选择研究方向有什么建议?

Toby Walsh:我建议大家不要盲目追潮流,热门领域优秀人才扎堆,团队和资源常更具优势,个人很难脱颖而出。我认为这一点是非常重要的,作为学术上的建议,不仅适用于当下的 AI 领域,也适用于任何年轻人的学术生涯,那就是你要确保自己在某一方面是有名的。做博士研究的意义就在于此。你要成为世界上某个非常狭窄课题的专家,靠这个领域被人熟知,让别人清楚你擅长什么。这可能是某个特定的应用领域,也可能是某种特定工具,关键是要让别人提到某个方向时,能想到 “你就是那个专家”。我会鼓励你确保自己精通某一门技艺,而不是样样通却都不精。

李梦佳:年轻人如何找到那个既能产生持久影响、又能让自己保持激情的方向?又如何能提高自己的竞争力?

Toby Walsh:第一个问题的答案其实很简单:追随你的热情,找你真正关心的事情。做科研是一项相当孤独且令人沮丧的活动,寻找那些你充满热情的方向,才不会觉得太煎熬、太孤单。

但要确保研究有影响力确实不易,很难预判哪些领域能成功或者有重大价值。学术界工作者有选择研究课题和方向的自由,情况会好于工业界。过去三年我有意识地选择研究对社会有重大益处的问题,也鼓励有课题选择权的人这样做,既能回应公众关切,也能让研究成果更有价值。

再说如何提高竞争力。你可以这样思考:有实际经济价值的问题,工业界有大量资金雄厚的人主动解决。学术界人士应回避这类问题,因为这些问题无论如何都会被解决。我们更应该专注于那些短期内没有明显经济回报,但长期对社会更有价值的问题。这类问题少有人关注,有较大发挥空间且竞争少,它们虽耗时久,但一旦解决价值非常可观。这是我的观点。

从清华园到青海湖:系统研究「真爱」之路丨翟季冬专访

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢