日前,联合国数字与新兴技术办公室、全球开源创新论坛(GOSIM)与北京智源人工智能研究院(简称“智源研究院”)联合主办的“开放共创·可持续发展大会”(Open for SDG Conference)在中国杭州举行。智源研究院理事长黄铁军在会上发表主旨演讲,系统阐述了智源如何以AI前瞻性布局,为全球可持续发展赋予新的意义与可能。

当前,全球可持续发展正面临诸多共同挑战。黄铁军在演讲中强调,人工智能作为推动可持续发展的关键变量,正展现出其无可替代的重要价值。生物进化过于缓慢,难以应对迫在眉睫的系统性风险。人工智能为人类提供了一条更快速的智能进化路径,帮助我们抵御生存风险,迈向可持续的未来。

智源研究院2018年成立时确立的使命中,明确把“促进人类、环境和智能的可持续发展”作为最重要的愿景,并展开前瞻性科研布局,聚焦基础性问题和关键性难题。这一定位赋予了智源双重使命:既要以AI解决当下的全球挑战,也要以前瞻视野不断拓展可持续发展的新内涵。

以下为演讲核心内容:

智源研究院理事长黄铁军发表主旨演讲

《AIforSDGs:2015、2030 and 2045》

生物进化是一条缓慢的路径。类人猿以来,人类智能的发展得益于大脑皮层扩展和社会协作,但整体上仍受限于生物学演化的速度。与此相比,人类所面临的全球性系统性风险——包括气候变化、核战争、小行星撞击乃至外星人来临等——可能在远短于生物进化所需时间内发生。仅依赖自然演化,人类难以及时获得足够的智能来有效应对这些挑战。

因此,我们需要探索更快速的智能进化路径。人工智能的发展为人类提供了这样一种可能:它能够突破生物进化的时间限制,在更高的速度和规模上增强人类的认知与应对能力。通过人类智能与人工智能协同,有望帮助我们抵御潜在生存风险,推动人类文明向更加可持续和有韧性的星际文明发展。

站在可持续发展的视角,重新审视智能发展与联合国发布的《2030年可持续发展议程》,我们尝试回答:在2030年之前,人工智能对于可持续发展能起到什么作用?面向2045年,人工通用智能(AGI)是否可能实现?发展路径是什么?未来人类、环境与智能的均衡状态又将是什么?

1

大模型赋能知识获取,

创新驱动可持续发展目标实现

2021年3月,智源发布了“悟道1.0”,首次提出“人工智能从大炼模型发展到炼大模型的新阶段”,从此“大模型”成为一个广泛使用的中文术语。同年6月,发布“悟道2.0”,以1.75万亿参数成为当时全球最大模型,奠定了中国在大模型领域的领先地位,同时提出:大模型不仅仅是科技概念,更是智能时代的基础设施,就像电网和互联网,承载并催生无数创新。

我们看到,大模型正在拓展知识获取的边界,提升决策的科学性,并推动创新活力的释放。这些合力有望催生变革性解决方案,加速全球可持续发展的进程。

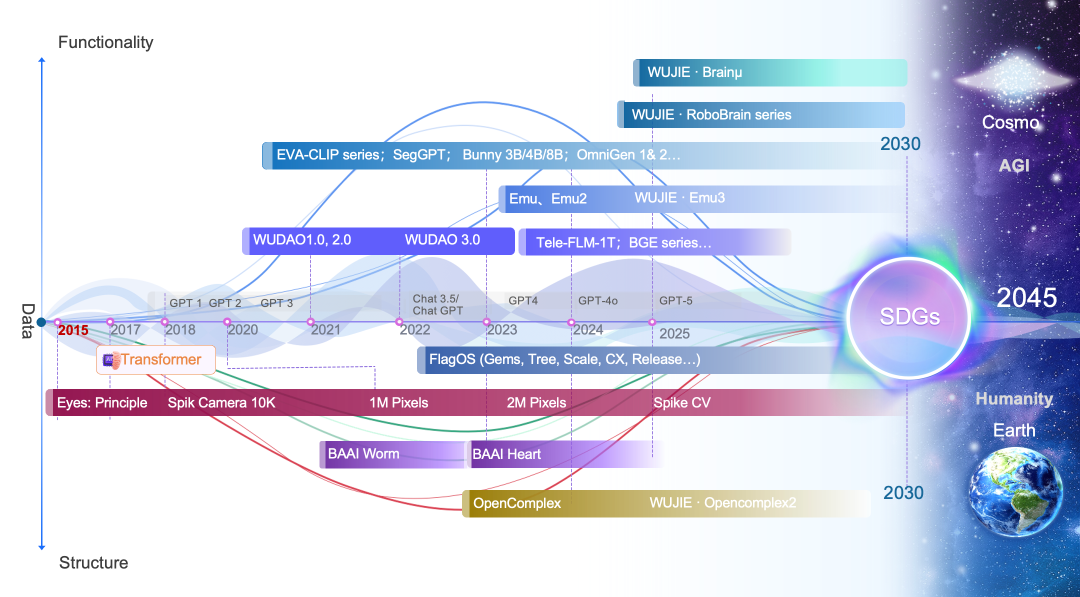

大模型发展需要关注两大维度——以功能(Functionality)为目标,以结构(Structure)为基础,结构和功能必须同时考虑。

所谓“功能”,指的是生命或机器展现出来的能力和行为表现。对人类而言,这些功能不仅包括基本的语言交流和感知理解,更延伸到文化和文明,如艺术创造、科学发现以及哲学思辨。对人工智能而言,功能同样是最终要追求的目标,即如何使机器具备类似甚至超越人类的认知与创造能力。

所谓“结构”,是支撑这些功能产生的物理基础和发生机制。对于生物智能来说,结构就是人类的生物大脑与身体,它们通过神经元和感官系统与外部环境的复杂交互,为智能的形成提供了生理基础。对于人工智能而言,结构则体现为人工神经网络和具身本体,在算法和交互作用机制的作用下训练出的机器智能。

目前,数据是连接功能和结构的界面,数据是对环境、智能本体及其交互过程的描述,人工智能大模型主要通过在结构上喂入数据训练出智能。从根本上讲,环境是生命智能的唯一来源,也是人工智能的唯一来源。不同的环境孵育不同的智能,智能就是对孵育环境的一种表达。

图1

通过图1,我们试图将大模型发展、SDGs目标以及智源对于智能的探索在时间线上进行归拢。

2015年起联合国发布2030可持续发展目标。我在2015年初发表了《人类能制造出“超级大脑”吗?》一文,2015年底受人类视网膜中央凹编码机制启发,发明了脉冲连续摄影原理,取得了第一个重要“结构”突破:构建功能类似人眼、性能远超人眼的智能电眼AGEye。

2017年,Transformer 发明,作为一种强大的人工神经网络结构,奠定了大语言模型时代的基石。2018年,OpenAI 实践了 Yoshua Bengio 在2000年提出的“预测下一个token”方法论,训练出了 GPT-1。同年,北京智源人工智能研究院(BAAI)成立,并由此开启了一系列在大模型创新上的突破。

展望2030年,也就是联合国可持续发展目标的实现节点,我们有望见证超越人类认知能力的AGI出现。到2045年,感知认知全面超越人类而且具有自我意识的具身AGI有望到来,开启人机共生新篇章。

面向AGI,智源确立了“功能”与“结构”双线并进的科研布局,通过“脑-眼-身”创新矩阵,将“功能”与“结构”两条线深度融合,旨在推动AI从数字空间的语言智能,迈向物理世界的具身智能。

脑(Brain):

“悟道”系列大模型构建了强大的“认知大脑”。作为智源在功能路线上的一项核心成果,“悟道”系列大模型不仅以其强大的认知与计算能力,为应对气候变化、公共卫生、教育公平等复杂议题提供了关键技术底座,更通过全面开源,成为赋能千行百业的普惠AI基础设施。

“悟界”系列大模型构建了强大的“具身大脑”。开源具身大模型RoboBrain及跨本体大小脑协作框架RoboOS,实现“一个大脑,多种身体”的智能协同,让AI走出虚拟世界,成为环境监测、灾难救援等任务的直接执行者。

生物脑信号驱动的全球首个脑科学多模态通用基础模型Brainμ,能够跨物种解析真实生物的脑活动,这让我们得以一窥智能诞生的生物学奥秘,也为构建更高效、更类人的AGI大脑开辟新路径。

眼(Eye):

受人眼视神经启发,发明了脉冲相机(Spike Camera),以极低的功耗和极高的效率处理视觉信息,感知速度达到人类千倍以上,突破了传统计算机视觉范式,为AGI眼疾手快打开更高效、更可持续的感知通道。

身体(Body):

我们以秀丽线虫为原型,构建出精细生物神经网络和身体肌肉群,同时构造出液体生存环境仿真,采用大模型类似的数据驱动的方式来训练生物神经网络(而不是Transformer),训练出具有自主觅食行为的“数字线虫”。这一跨学科创新,让我们得以观察和理解一个高精度的身体如何感知环境与形成合适行动,完成了从环境到智能的闭环,开启了数字生命和类生具身智能的新篇章。

沿着“功能”与“结构”双线布局,智源不仅在构建解决当前问题的强大AI工具,更在探索驱动未来变革的底层科学原理。两条路径在可持续发展的共同目标下交汇,共同塑造一个更普惠、更深入、更具韧性的智能未来。

2

全球协作与智能—环境—人类关系

的动态再平衡

人工智能的飞速发展,在带来巨大机遇的同时,也伴随着潜在的风险与挑战。这些挑战是需要全球共同面对和协作的议题。智源从创立之初就坚信,开源开放与全球协作,这是人工智能可持续发展的关键。为此,智源致力于构建一个从模型、算法、数据到评估的全栈开源技术体系。支持全球各地的研究者、开发者和公共利益实践者能够平等地获取AI能力,共同塑造一个普惠的智能时代。目前,智源开源模型全球下载量已超6.4亿次,充分体现了普惠的AI为全球SDG实践者提供强大动力。

同时,智源积极搭建全球化的学术交流生态。自2019年起,我们每年举办智源大会,邀请包括图灵奖得主在内的上千名顶尖专家,打造中国的“AI学术盛宴”;我们的青年科学家社区,连接了全球超过2000名顶尖AI人才。这些努力旨在打破壁垒,促进跨国界、跨学科的思想碰撞与协同创新,共同为AI技术发展设定负责任的航标,应对其带来的共同挑战。

未来人类、环境与智能的均衡状态可能是什么?我们用全新的视角审视2015、2030与2045这三个关键节点:

2015年,联合国制定了《2030年议程》,而AI尚在黎明前夜。彼时,人类尚未拥有真正的智能变量,面对系统性风险仍显无力。

2030年,SDG将迎来收官。届时,远超人类认知能力的AI将成为现实。AI不再只是实现目标的工具,更成为重新定义和解决复杂难题的“新物种”,让“可持续发展”从管理型目标转为创生型动力。

2045年,我们或将迎来真正的人工通用智能(AGI)时代。AGI的核心使命,是成为人类文明的“守护者”与“拓展者”。

地球是唯一适合人类的生存环境,人类是地球环境(包括环地空天环境)的智能表达,离开了这个环境(例如地月引力导致的人类生理周期),人类不可能繁衍发展,我们需要AGI,和我们共同破解气候变化因果链、抵御生存风险等极限任务。

作为拓展者,AGI将超越人类肉体局限,作为人类特殊后裔,探索宇宙深空等极端环境,训练这样的AGI,需要地球环境,也需要构建外星球数字仿真环境,这样的数字环境,既是AGI的摇篮,也将是人类和AGI沟通的数字宇宙,需要人类和AGI共建共享,人类守望地球,AGI散布到星辰大海,共同在物理宇宙和数字宇宙融合的新宇宙中,实现人类、环境和智能的可持续发展。

从创立初心到前瞻探索,智源研究院始终致力于将AI的创新潜力转化为促进全球福祉的实际动力。面向未来,智源将继续秉持开源开放的理念,携手全球伙伴,共同推动人类文明以可持续发展的方式,走向星际文明的未来。

阅 读 更 多

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢