导语

从神经元放电到自我意识的涌现,意识是人类最稀松平常的主观体验,也始终是科学中最迷人的问题。在“我是谁”的终极追问下,当我们深入意识的机制与机理,会发现更值得深思的是,无论是神经机制的功能整合、信息的跨脑区传递,还是现象意识的主观性质,不同层面的问题都在共同指向一个核心挑战:物理过程如何产生主观体验?功能计算如何关联现象感受?局部神经活动又如何整合为统一的意识?而要回答这些问题的并不简单,它可能会挑战我们对世界和实在,乃至科学方法本身的理解。

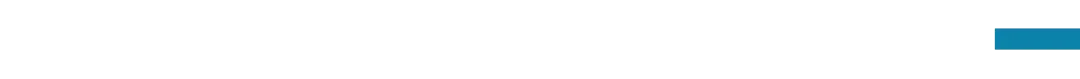

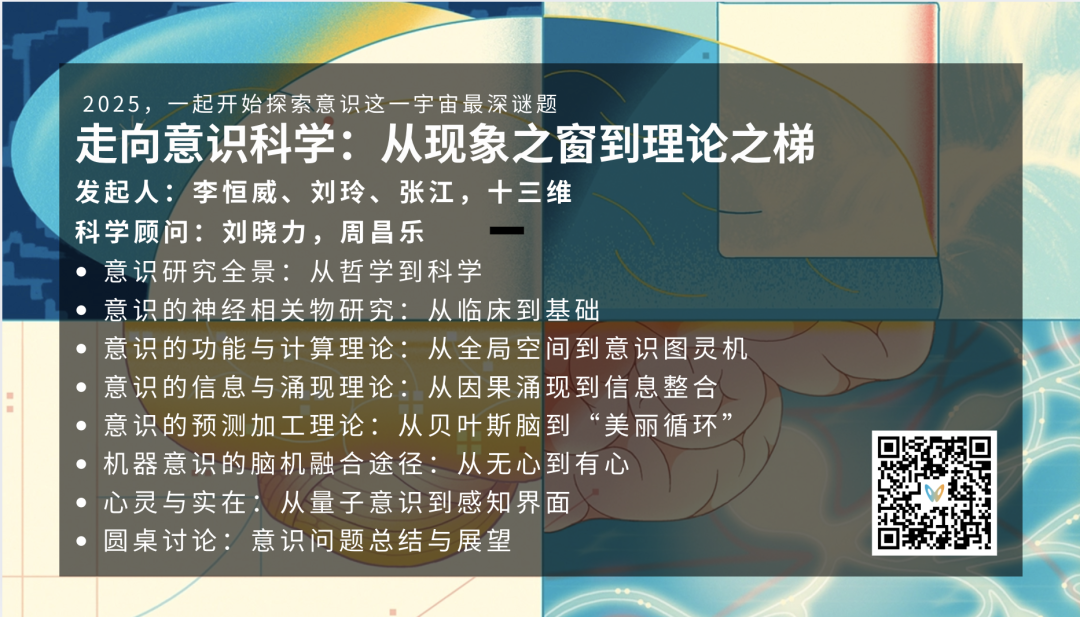

为了对意识问题进行系统探讨,集智俱乐部联合来自哲学、认知神经科学、计算机科学、复杂科学领域的研究者共同发起「意识科学读书会」,跨越理论与实证、功能与现象、生物与人工的视角,全面深入研讨意识这一现象本身。重点探讨当代主流意识理论的核心主张与分歧,神经机制与主观体验之间的桥梁,以及AI意识、脑机接口等技术如何重塑人类意识主体的边界与文明的未来。

读书会背景

读书会背景

2025年,种种迹象表明,意识研究正在经历关键转折:

理论层面,全局神经工作空间理论(GNWT)、整合信息理论(IIT)、预测加工等主流框架开始进行“对抗性合作”实验,意识科学首次进入可证伪的阶段;

方法层面,“数学与结构性转向”正在改写意识的研究语言——群论、拓扑学、范畴论、信息几何被用来刻画意识体验的形式结构。

技术层面,大语言模型的涌现能力让“AI是否有意识”成为紧迫的实际问题,脑机接口、意识上传等问题正在突破意识的生物学边界。

与此同时,科学界和各大跨学科组织也不约而同开始关注起了意识。因此,我们可以将2025年看作“意识科学元年”。当AI意识从思想实验变为现实问题,当脑机接口开始突破意识的自然边界,意识研究显然已不再是单一学科的领地,而是需要汇集多方领域研究、跨学科探索才可能解答的谜题。

读书会简介

读书会简介

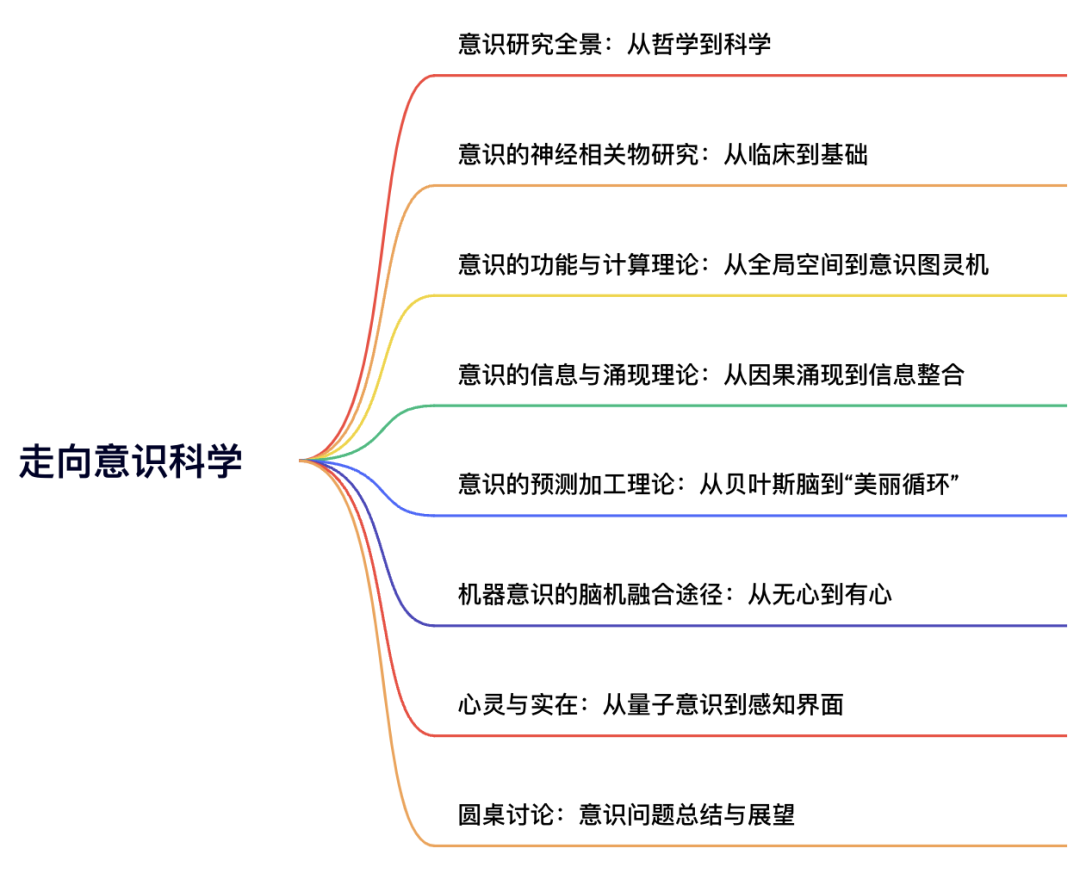

本次读书会,我们将用8周的时间系统梳理意识科学的理论版图与前沿进展。从神经基础出发,探讨意识的神经相关物(NCCs)、默认模式网络(DMN)与意识改变态的机制;深入主流理论,分析全局工作空间理论、高阶理论、循环加工理论等功能计算模型;理解信息理论视角下整合信息理论(IIT)与因果涌现如何量化意识;考察预测加工框架如何统一现象意识与功能机制;审视基于LLM和计算功能的AI意识的理论可能与评估标准;探讨量子意识与感知界面理论对实在的重新理解;最终在理论对比中呈现不同范式的核心分歧与可能融合。

我们将探讨如下核心问题:

1. 意识的“困难问题”是真实的科学障碍,还是概念混淆?

2. 意识的神经基础是什么?意识障碍研究如何打通临床问题→基础研究→临床转化” 的完整闭环?

3. GNWT所描述的“全局可用性”是否是意识的充分且必要条件?意识图灵机实现“意识”面临哪些核心的计算挑战?

4. 因果涌现是否能为AI意识判断提供新的量化标准?

5. 预测加工理论如何与GNWT、IIT意识理论产生互动、竞争或互补?

6. 机器意识的核心判断标准是什么?传统人工智能是否能产生真正的意识?

7. 量子意识与感知界面假说是否倾向于泛心论或意识优先论?意识与实在的本体关系从哲学和科学上如何界定?

8. 意识理论之间的关系是什么?未来五到十年,哪些技术或方法最有可能推动意识研究突破?

你将收获:

前沿视野:本季汇聚哲学、认知神经科学、计算机科学、复杂科学领域的研究者,带来理解意识、智能与文明的前沿视角,追踪2024-2025年最新研究进展;

跨学科社区:把你的问题带来,与来自不同学科的思考者对话交流,在范式碰撞中深化理解,在批判辩论中孕育新思想;

理论与工具:掌握当代意识研究的主流理论框架、神经数据分析与AI Science 方法、实验验证逻辑,以及AI意识、情感计算、新AI模型架构等技术前沿的哲学与伦理思考,应用在自己的研究与思考中。

读书会框架

读书会框架

发起人团队

发起人团队

李恒威,浙江大学哲学学院教授,博士生导师,浙江大学脑机智能全国重点实验室兼聘研究员。现任浙江大学科技与社会发展研究所所长、浙江大学科技与产业文化研究中心主任、浙江大学语言与认知研究中心副主任。

研究方向:认知科学哲学、意识研究、技术与社会、认知科学与东方心学比较等。

刘玲,北京语言大学语言康复学院MEG实验室主管,讲师。北京师范大学认知神经科学博士,北京大学博雅博士后,国际意识项目COGITATE博士后。作为脑磁图专家,参与国内科技创新2030-“脑科学与类脑研究”项目,以及国际TWCF基金会加速研究项目,意识对抗性实验主要参与人。

研究方向:长期从事脑磁图相关研究,包括脑磁图在感知觉、意识、语言发展与语言病理等领域的应用。并与国际脑磁图专家一起合作关于脑磁图数据分析的标准化流程(FLUX),助力推广MEG的实践操作标准。

张江,北京师范大学系统科学学院教授,集智俱乐部创始人,集智学园(北京)科技有限公司创始人兼董事长,集智研究中心理事长,National Science Review 编委成员。多篇文章发表在包括:Nature Communications、Nature Machine Intelligence、National Science Review、Nonlinear Systems、Chaos等国际知名刊物上。曾出版专著《规模法则——探索细胞到城市的普适规律》、第二作者合著《数字创世纪——人工生命的新科学》,及译著《自然与人工系统中的适应——理论分析及其在生物、控制与人工智能中的应用》等。

研究方向:因果涌现、复杂系统分析与建模、复杂网络与机器学习、社会与经济系统的规模法则(Scaling Laws)等。

十三维,厦门轻刻健康科技有限公司CTO、数智健康研究院院长,AI和元宇宙研究者,科学作家。在IEEE等学术期刊,集智俱乐部、返朴、追问、文艺报、长江文艺等多家科普媒体发表论文和文章。

研究方向:意识与认知科学、基于生物启发的AI架构、基于区块链的Alife与生成艺术、基于可穿戴智能硬件的数字健康医疗等。

科学顾问

科学顾问

刘晓力,北京大学哲学博士,中国人民大学哲学院教授。北京大学2021- 2022博古睿学者,曾任中国逻辑学会副会长、全国科学哲学专业委员会主任、数学哲学专业委员会主任。2007年-2020年主持举办了100期中国人民大学“科学-社会-人文论坛”。2018年创建中国人民大学哲学与认知科学交叉平台并任首席专家。出版著作《理性的生命--哥德尔思想研究》、《认知科学前沿中的哲学问题》、《心灵-机器交响曲》等,在《中国社会科学》、《哲学研究》等期刊发表重要论文,主持国家社科基金重大项目“认知科学对当代哲学的挑战”。

研究方向:哥德尔思想研究、科学哲学、心灵哲学、人工智能与认知科学哲学。

周昌乐,厦门大学教授,北京大学理学博士。先后被聘为计算机科学与技术、基础数学、语言学与应用语言学、中医诊断学、哲学和智能科学与技术等六个不同学科门类的博士生导师,还是国家汉办“孔子新汉学计划”博士生导师。现任中国人工智能学会理事、福建省人工智能学会理事长、福州古琴研究会名誉会长、厦门市易学研究会副会长,先后被聘为清华大学智能技术与系统国家重点实验室学术委员、浙江大学语言与认知研究中心学术委员、杭州电子科技大学讲座教授、(成都)电子科学技术大学协议教授、浙江师范大学正念研究实验室顾问。

研究方向:仿脑智能系统,自然语言处理与艺术认知计算。

报名参与读书会

报名参与读书会

运行模式

从2025年11月14日开始,每周五晚上19:00-21:00,持续时间预计8周左右,按读书会框架设计,每周进行线上会议,与主讲人等社区成员当面交流,会后可以获得视频回放持续学习。

报名方式

第一步:微信扫码填写报名信息。

扫码报名(可开发票)

第二步:填写信息后,付费报名。如需用支付宝支付,请在PC端进入读书会页面报名支付:

https://pattern.swarma.org/study_group/72?from=wechat

第三步:添加运营负责人微信,拉入对应主题的读书会社区(微信群)。

PS:为确保专业性和讨论的聚焦,本读书会谢绝脱离读书会主题和复杂科学问题本身的空泛的哲学和思辨式讨论;如果出现讨论内容不符合要求、经提醒无效者,会被移除群聊并对未参与部分退费。

读书会运营负责人

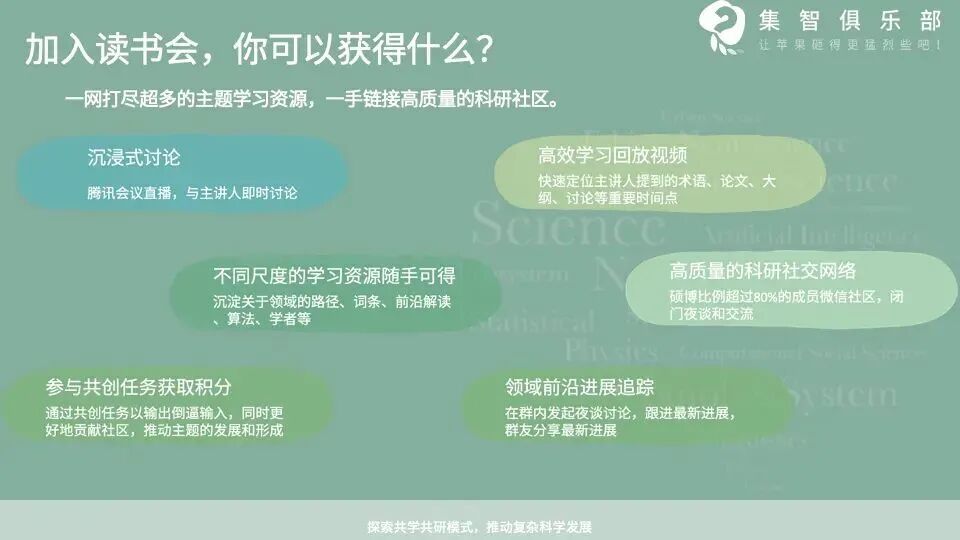

加入社区后可以获得的资源:

完整权限,包括线上问答、录播回看、资料共享、社群交流、信息同步、共创任务获取积分等。

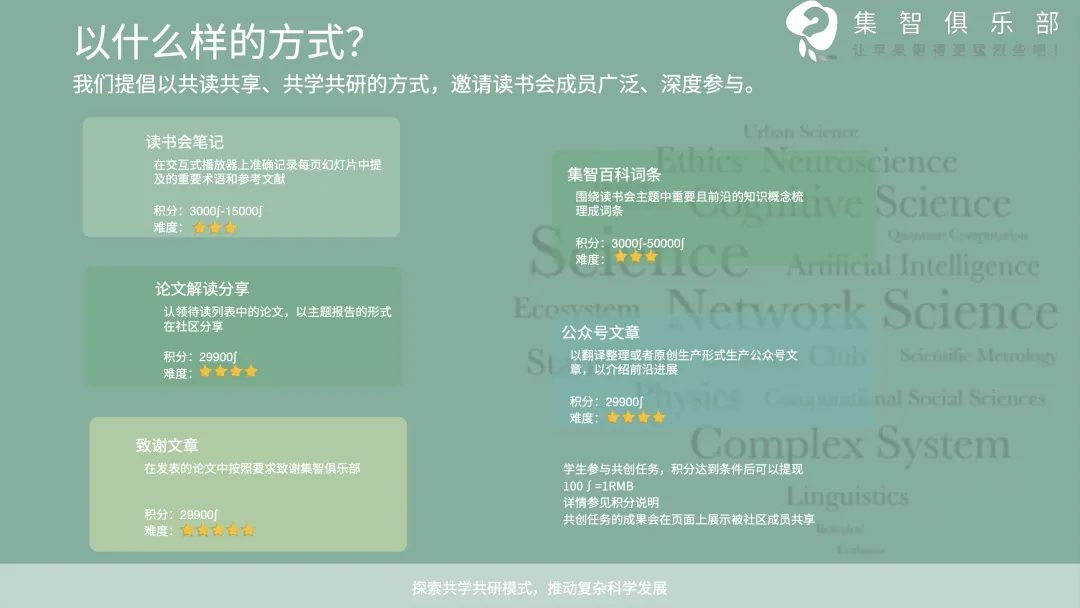

参与共创任务获取积分,共建学术社区:

读书会采用共学共研机制,成员通过内容共创获积分(字幕修改、读书会笔记、论文速递、公众号文章、集智百科、论文解读等共创任务),积分符合条件即可退费。

PS:具体参与方式可以加入读书会后查看对应的共创任务列表,领取任务,与运营负责人沟通详情,上述规则的最终解释权归集智俱乐部所有。

读书会阅读材料

读书会阅读材料

阅读材料较长,为了更好的阅读体验,建议您前往集智斑图沉浸式阅读,并可收藏感兴趣的论文。

https://pattern.swarma.org/article/375

「走向意识科学:从现象之窗到理论之梯」

读书会阅读清单

主题一 意识研究全景:从哲学到科学

主题介绍:意识,作为横跨哲学思辨与科学实证的核心议题,一直以来激发着人类对自身本质的深刻追问。本次读书活动以跨学科视角,系统梳理意识研究的演进脉络——从早期笛卡尔“我思”对主体性的哲学奠基,到查尔默斯提出“难问题”对物理主义的根本挑战;从克里克与科赫对“意识的神经关联物(NCC)”的实证探寻,到当前关于丘脑—前额叶网络调控意识状态的最新神经机制研究。同时,也将引入心智哲学中对“感受质”(Qualia)、“取用意识”(Access Consciousness)与“现象意识”(Phenomenal Consciousness)的精细辨析,并探讨东方心学传统与当代认知科学在意识问题上的潜在对话空间。本主题致力于搭建哲学思辨与科学实证之间的桥梁,不仅解析如《斯坦福哲学百科》所界定的意识问题谱系,更结合神经科学、脑机接口等前沿技术进展,展现意识研究从“不可解之谜”逐渐转向“可测量、可干预”的科学研究对象的范式转型,为后续深入探讨意识的本质、机制及其应用奠定共同的理解基础与话语平台。

核心关注问题

哲学史上对意识的核心定义(如“成为某物的感受”、“主观性”、“感受质”等)存在哪些关键分歧?查尔默斯所提出的“难问题”,为何构成物理主义解释意识现象的根本障碍?

从认知科学哲学与东方心学比较的视角出发,传统心学关于“心物关系”的思考(如“心物一如”)能否为当代意识研究提供新的理论资源与启发?

意识研究在实证层面的进展(如无报告范式、脑机接口等技术手段),对人工智能领域构建“人工意识”具有哪些潜在启示?其背后涉及哪些必须正视的伦理与方法论挑战?

推荐阅读

《Stanford Encyclopedia of Philosophy》“Consciousness”与“The Neuroscience of Consciousness” :https://plato.stanford.edu/entries/consciousness/;Neuroscience of Consciousness:https://plato.stanford.edu/entries/consciousness-neuroscience/

推荐理由:作为意识哲学与神经科学的权威综述,它们系统梳理了意识问题的哲学源流与科学分支,为跨学科的意识研究提供了必要的共同语言与概念坐标系。

Niikawa T (2020) A Map of Consciousness Studies: Questions and Approaches. Front. Psychol. 11:530152. doi: 10.3389/fpsyg.2020.530152

推荐理由:该文绘制了意识研究的全景地图,涵盖哲学、神经科学与人工智能等多个维度,提出清晰的分类框架,是读书会定位不同理论脉络的理想起点。

Kriegel, U. (Ed.). (2021). The Oxford Handbook of the Philosophy of Consciousness. Oxford University Press.

推荐理由:收录了当代最具影响力的意识哲学家的代表性论文,系统呈现了近二十年来理论发展的主要趋势与争议,是理解哲学意识研究前沿的权威读物。

Pae H (2025) Reflective analysis on empirical theories in consciousness. Front. Psychol. 16:1571098. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1571098

推荐理由:提出以“反思性分析”作为评估意识理论的新标准,强调实验数据与理论反思的结合,代表了意识科学中“元方法论”转向的重要尝试。

Chalmers, D. J. (1996). The conscious mind: In search of a fundamental theory. Oxford University Press. 中译本《有意识的心灵: 一种基础理论研究》

推荐理由:本书奠定了“难问题”的哲学基础,系统对比了物理主义与双重属性论等立场,为后来的整合信息理论(IIT)与主动推理(Active Inference)等理论提供了问题源头。

Koch, C. (2012). Consciousness: Confessions of a Romantic Reductionist. MIT Press. 中译本《意识探索》,李恒威等译。

推荐理由:科赫以个人科研历程生动讲述了意识神经科学的形成与发展,深刻呈现了科学客观性与主观体验之间的张力,是一部兼具科学严谨与人文温度的经典著作。

李恒威. (2019). 意识:形而上学、第一人称方法和当代理论. 浙江大学出版社

推荐理由:国内第一部当代意识研究的综合性著作。作者提出一个衡定意识理论的四维框架,并根据框架,对意识的形而上学、意识的定义、意识体验的结构、意识的水平、意识的神经机制、意识的第一人称方法论、第一人称方法论的东方传统以及意识研究的当代理论等主题进行了论述。

R. M. 哈尼什 (Robert M. Harnish) (2010). 《心智、大脑与计算机:认知科学创立史导论》. 浙江大学出版社。英文版《Minds, Brains, Computers: An Historical Introduction to the Foundations of Cognitive Science》

推荐理由:从十九世纪至当代,作者以跨学科和历史视角回顾了认知科学(哲学、心理学、神经科学、计算机科学)的核心演进轨迹,论述“计算机模型”与“神经网络模型”如何成为理解心智与大脑的两条主流路径。

意识科学入门路径(近期会更新)https://pattern.swarma.org/article/13

推荐理由:为初学者提供系统化的中文导读,涵盖哲学、神经科学与人工意识,是中文语境下的学习导航。

主题二 意识的神经相关物研究:从临床到基础

主题介绍:寻找意识的神经相关物是破解意识本质的核心课题,而普通人的神经活动因复杂多样难以精准锁定核心机制,意识障碍患者(如植物状态、闭锁综合征患者)恰好成为这类研究的 “理想模型”。临床场景中,通过观察患者的意识水平波动、对外部刺激的神经响应、恢复轨迹等具体表现,能剥离干扰因素,更精准地勾勒出与意识存在、强弱相关的神经活动特征,为意识神经相关物的建模提供清晰锚点;这些源于临床实践的模型与发现,又能反向赋能意识的基础研究,帮助科研人员更高效地揭示意识产生、维持与消失的核心神经机制;而基础研究的深化,最终会转化为更精准的临床诊断工具、更有效的康复干预方案,让意识研究真正服务于意识障碍患者的诊疗,形成 “临床实践提炼核心问题→建模锁定神经相关物→基础研究解析机制→成果反哺临床应用” 的完整闭环。

核心关注问题

临床中如何更准确的判断意识障碍患者的意识状态?这些特殊案例能为理解意识的神经相关物带来什么启发?

意识障碍患者对指令的脑响应规律,能帮助我们认识默认模式网络、注意力网络等神经活动与意识的关系吗?

在意识研究中,形成 “临床问题→基础研究→临床转化” 的完整闭环,还面临哪些难点与痛点?

推荐阅读

Friedman G, Turk KW, Budson AE. The Current of Consciousness: Neural Correlates and Clinical Aspects. Curr Neurol Neurosci Rep. 2023 Jul;23(7):345-352. doi: 10.1007/s11910-023-01276-0. Epub 2023 Jun 12. PMID: 37303019; PMCID: PMC10287796.

推荐理由:整合临床与理论视角,探讨意识的神经相关与病理变化,是研究麻醉、昏迷等“意识断裂态”的重要综述。

Owen AM, Coleman MR, Boly M, Davis MH, Laureys S, Pickard JD. Detecting awareness in the vegetative state. Science. 2006 Sep 8;313(5792):1402. doi: 10.1126/science.1130197. PMID: 16959998.

推荐理由:这篇文章利用功能性磁共振成像技术,证实了符合植物人诊断标准的患者仍保留了意识。当被要求想象打网球或在家中走动时,患者激活的预测皮质区域与健康志愿者的激活方式并无二致。

Wu, Shaoping, Haibo Di et al. "Functional connectivity in whole-brain and network analysis differentiates minimally conscious from unresponsive patients: a resting-state fNIRS study." Journal of Translational Medicine 23 (2025): 1093.

推荐理由:准确评估和检测植物状态/无反应觉醒综合征 (VS/UWS) 和微意识状态 (MCS) 患者的残余意识仍然是一项重大挑战. 本文通过确定神经相关物区分二者状态并评估其性能。

Mashour, G. A. (2024). Anesthesia and the neurobiology of consciousness. Neuron, 112(10), 1553–1567. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.03.002

推荐理由:麻醉领域的顶尖研究,揭示意识消失与恢复的神经动力机制,连接基础与临床研究。

Núñez, Pablo, et al. "Altered electrophysiological meta-state dynamics in disorders of consciousness." NeuroImage (2025): 121519.

推荐理由:探索意识障碍(DoC)患者的大脑活动模式差异,包括无反应觉醒综合征(UWS)和微意识状态(MCS)。

Toker, D., Zheng, Z., Thum, J., Guang, J., Annen, J., Miyamoto, H., ... & Monti, M. (2025). AI discovery of mechanisms of consciousness, its disorders, and their treatment.

推荐理由:这篇文章引入了一个生成对抗性 AI 框架,该框架将深度神经网络(经过训练以检测超过 680,000 个神经电生理样本中的意识,并在 565 名患者、健康志愿者和动物身上进行了验证)与可解释的、机器学习驱动的神经场模型进行对比。

Rees, G., & Seth, A. K. (2010). The cognitive neuroscience of consciousness. Cognitive Neuroscience, 1(3), 153–154. https://doi.org/10.1080/17588928.2010.503602

推荐理由:简明介绍意识认知神经科学的研究策略与核心问题,适合作为神经意识模块学习的导引文献。

Biyu J. He; Integrating Consciousness Science with Cognitive Neuroscience: An Introduction to the Special Focus. J Cogn Neurosci 2024; 36 (8): 1541–1545. doi: https://doi.org/10.1162/jocn_a_02193

推荐理由:作为当代意识神经科学前沿的策划人之一,文章概述了神经机制与理论模型的各个融合方向。

Stikvoort W, Pérez-Ordoyo E, Mindlin I, Escrichs A, Sitt JD, Kringelbach ML, et al. (2025) Nonequilibrium brain dynamics elicited as the origin of perturbative complexity. PLoS Comput Biol 21(6): e1013150. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1013150

推荐理由:提出“非平衡脑动力学”视角,将意识视作扰动复杂性的产物,象征着神经复杂系统研究的最新方向。

主题三 意识的功能与计算理论:从全局空间到意识图灵机

主题介绍:意识,这个人类认知的“最后边界”,正从哲学思辨的殿堂逐步走入科学与计算建模的实验场。本次读书会将聚焦于功能主义与计算主义这两个强有力的理论透镜,试图将意识那看似主观、私密的“第一人称特质”,还原为一系列可界定、可操作的功能特性,并最终探索其计算实现的可能。主题核心关注两大方向:一是全局神经工作空间理论(GNWT)为我们提供了一个颇具影响力的神经生物学框架,它回答了“意识在认知系统中做什么”这一核心问题。;二是计算视角下如何将这些功能特性转化为可建模、可验证的算法框架(如意识图灵机,CMT)。CTM的核心雄心在于将意识的功能特性转化为可计算、可模拟、甚至可验证的算法流程。通过对意识功能本质的理解,并评估当前计算建模路径的潜力与局限,共同探索一条通向“意识科学”的切实道路。

核心关注问题

GNWT所描述的“全局可用性”是否是意识的充分且必要条件?

在意识图灵机的框架下,实现“意识”功能面临哪些核心的计算挑战?

一个成功实现了GNWT功能的计算系统(如一个高级的CTM),是否就拥有了“意识”?

推荐阅读

Mashour, G.A., Roelfsema, P., Changeux, J.P., & Dehaene, S. (2020). “Conscious Processing and the Global Neuronal Workspace Hypothesis.” Neuron, 105(5): 776–798.

推荐理由:GNWT 的核心论文,奠定了“全局神经工作空间假说”的现代形式,是计算与神经理论的交汇点。

Mudrik, L., Boly, M., Dehaene, S., Fleming, S. M., Lamme, V., Seth, A., & Melloni, L. (2025). Unpacking the complexities of consciousness: Theories and reflections. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 170, 106053. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.106053

推荐理由:几大意识理论(GNWT,IIT,HOTs,RPT,PPT)的最新公开辩论,了解当前意识理论的复杂性的最佳论文。

Storm, Johan F. et al.,(2024). An integrative, multiscale view on neural theories of consciousness ,https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(24)00088-6

推荐理由:为意识研究领域提供了一种至关重要的多尺度、整合性视角。将视角从“哪个理论是正确的”转向了“这些理论如何共同塑造了完整的意识图景”,有助于深入理解意识神经理论。

Lenore Blum, Manuel Blum. A theory of consciousness from a theoretical computer science perspective: Insights from the Conscious Turing Machine. proceedings of the national academy of sciences, 2022, 119(21)

推荐理由:这篇文章的作者是一对夫妻,他们双双获得了图灵奖。受意识图灵机的启发,从计算的角度提出了一个意识理论。虽然比较初步,但可以算是全局工作空间理论的一项工程实践。

Dehaene, S. (2014). Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts. Viking. 中译本《脑与意识》

推荐理由:以实验与模型结合的方式解释意识处理,是理解GNWT背后神经原理的代表书籍。

主题四 意识的信息与涌现理论:从因果涌现到信息整合

主题介绍:聚焦意识研究的信息与涌现双维度核心,围绕因果涌现与整合信息理论(IIT)两大关键范式展开探讨。主题核心关注因果涌现的 “跨尺度因果量化” 如何突破还原论局限,精准测度意识的涌现复杂度;同时聚焦 IIT 4.0 以 “整合信息 Φ 值” 为核心的物理信息基础构建,以及两大理论的互补关系。此外,还涵盖信息闭合理论(ICT)对 IIT 的修正、IIT 与其他范式关于 “伪意识” 的哲学争议,以及相关理论在人工智能、脑科学领域的应用探索,串联 “因果量化 — 信息整合 — 实践落地” 的完整脉络,揭示意识作为高阶涌现现象的核心规律与跨领域落地路径。

核心关注问题

因果涌现的 “跨尺度因果量化” 与 IIT 的 “Φ 值”,核心假设差异何在?能否互补解释意识的涌现性与统一性?

意识的 “不可还原性” 在两大理论中如何处理?是否需新原则调和还原与涌现的矛盾?

因果涌现能否为 AI 意识判断提供新量化标准?

推荐阅读

Albantakis L, Barbosa L, Tononi G, et al.. Integrated information theory (IIT) 4.0: Formulating the properties of phenomenal existence in physical terms. PLoS Comput Biol. 2023 Oct 17;19(10):e1011465. doi: 10.1371/journal.pcbi.1011465. PMID: 37847724; PMCID: PMC10581496.

推荐理由:IIT 4.0 官方版本,明确提出意识的物理本体论基础,是整合信息理论的重要里程碑。

Hoel, E. (2025). Causal Emergence 2.0: Quantifying emergent complexity (arXiv preprint). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2503.13395

推荐理由:提出“因果涌现 2.0”,从多层次信息结构定量测度复杂性,是连接IIT与物理因果性的最新模型。

Tononi, G., Albantakis, L., Barbosa, L. et al. Consciousness or pseudo-consciousness? A clash of two paradigms. Nat Neurosci 28, 694–702 (2025). https://doi.org/10.1038/s41593-025-01880-y

推荐理由:IIT阵营与其他范式的哲学辩论文章,反映当下意识科学的范式冲突。

Chang AYC, Biehl M, Yu Y, Kanai R. Information Closure Theory of Consciousness. Front Psychol.(2020).Jul 15;11:1504. doi: 10.3389/fpsyg.2020.01504. PMID: 32760320; PMCID: PMC7374725.

推荐理由:信息闭合理论(ICT),是对IIT的修正与补充,引入“封闭信息流”的概念解释自我建模。

Chis-Ciure, R. (2025). Consciousness science and constitutive a priori principles: on the fundamental identity of integrated information theory. Philosophical Explorations, 1–25. https://doi.org/10.1080/13869795.2025.2550245

推荐理由:哲学反思性质的论文,将IIT视为“构成性先验”的实现形式,强调意识理论的形上维度。

Guerrero, L.E., Castillo, L.F., Arango-López, J. et al. A systematic review of integrated information theory: a perspective from artificial intelligence and the cognitive sciences. Neural Comput & Applic 37, 7575–7607 (2025). https://doi.org/10.1007/s00521-023-08328-z

推荐理由:系统评述IIT在AI与认知科学中的应用,特别关注计算可实现性问题。

主题五 意识的预测加工理论:从贝叶斯脑到“美丽循环”

主题介绍:本主题拟聚焦于“意识”研究中的一种极具潜力的理论框架——以基于变分自由能最小化的预测加工(Predictive Processing)及其近亲贝叶斯脑(Bayesian Brain)/主动推理(Active Inference)为核心,从“预测—误差—更新—行动”这一循环动态出发,探讨意识如何可能作为神经系统或更广义的认知系统,对自身及世界的预测生成与校正活动的回馈结果。在这一视角下,我们会主要关注意识主观体验、知觉可访问性、自我感、意图性、动作控制等现象这程中是如何被嵌入或映照出来的。该主题还将探讨,从神经机制到认知结构,从人工智能仿真到哲学思考,预测加工视角为又意识研究提供了哪些新的路径、机遇与挑战。

核心关注问题

在预测加工框架中,意识在何处“出现”?是“高层预测模型”被系统访问(可报告)时,还是“预测误差被意识化”的那一刻?

在“美丽循环”视角下,意识系统如何对自身状态形成元预测?这种元预测(meta-prediction)是否可以成为意识自我感或行动意图产生的起点?

预测加工理论如何与GWNT、IIT 意识理论发生互动、竞争或互补?在实验和建模上,预测加工视角提供了哪些新的可操作假设?

推荐阅读

Lancelot Da Costa, Lars Sandved-Smith, Karl Friston, Maxwell J. D. Ramstead, Anil K. Seth, A Mathematical Perspective on Neurophenomenology, https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.20318; 中文翻译:https://mp.weixin.qq.com/s/W0e-PQUfYEx9dotvJZ4KNw

推荐理由:首次以数学形式化描述神经现象学,奠定主动推理与现象意识结合的理论模板。

Laukkonen R, Friston K, Chandaria S. A beautiful loop: An active inference theory of consciousness. Neurosci Biobehav Rev. 2025 Sep;176:106296. doi: 10.1016/j.neubiorev.2025.106296. Epub 2025 Jul 30. PMID: 40750007. 中文翻译:https://mp.weixin.qq.com/s/wy71xp1SeDTrLryCzU-NHw

推荐理由:提出“美丽闭环”理论,将自我意识解释为主动推理中的高阶反馈,是最新的整合模型。

Ferrante, O., Gorska-Klimowska, et al... (2025). Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness. Nature, 642(8066), 133–142. https://doi.org/10.1038/s41586-025-08888-1

推荐理由:Nature 论文,通过实验对GNWT与IIT进行对抗性验证,开创“理论实验比较”的新范式。

Safron, A. (2020). “Integrated world modeling theory (IWMT): combining IIT and predictive processing.”

推荐理由:提出整合世界建模理论(IWMT),首次尝试融合IIT与预测加工,构建统一架构。

Corcoran, A. W., Haun, A. M., Dorman, R., Tononi, G., Friston, K. J., Pennartz, C. M. A., TWCF, :, & Consortium, I. (2025). Integrated information and predictive processing theories of consciousness: An adversarial collaborative review (Version 1). arXiv. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2509.00555

推荐理由:IIT与主动推理阵营的联合综述,是未来跨理论合作的里程碑。

Seth, A. (2021). Being You: A New Science of Consciousness. Faber & Faber.中译本《意识机器:成为你》

推荐理由:《意识机器》以现象学与神经科学结合的方式讨论自我体验,是通俗但深刻的桥梁读物。

主题六 机器意识的脑机融合途径:从无心到有心

主题介绍:由于意识的超逻辑性,如何让机器拥有类似人类一样的意识能力却成为了难以跨越的困难问题。主题针对这一问题,首先从意识构成说起,然后引申介绍了机器意识主要研究策略、方法与途径,特别是回顾了全局工作空间与信息整合理论两种经典途径,并讨论了目前实现机器意识途径的困境所在。好在随着脑机融合技术的不断进步,为解决这一困境给出了新的曙光。因此,在系统介绍脑机融合途径的基础上,主题聚焦 AI 从 “无主观体验的工具性计算” 向 “具备意识潜能的智能体” 演进的核心命题,核心围绕机器意识的本质探索、跨学科实现路径与实践边界展开。最后给出实现机器意识的一种脑机融合方案,为实现机器意识指出了一种可能的新途径。

核心关注问题

机器意识的核心判定标准(如整合信息、因果力)是什么?

从传统 AI 到 “有心” 机器,需突破哪些核心技术与理论瓶颈?

传统人工智能(比如大语言模型)是否可能产生真正的意识体验?

推荐阅读

Bengio, Y. (2017). The Consciousness Prior. https://arxiv.org/abs/1709.08568

推荐理由:“意识先验”理论首次引入AI学习模型,为具身智能和世界建模提供深度学习实现框架。

VanRullen, R., & Kanai, R. (2021). Deep learning and the Global Workspace Theory. Trends in Neurosciences, 44(7), 601-614. https://doi.org/10.1016/j.tins.2021.04.005

推荐理由:将GNWT引入深度网络架构,开辟AI-意识理论共通语言。

Reggia, J. A. (2013). The rise of machine consciousness: Studying consciousness with computational models. Neural Networks, 44, 112–131. https://doi.org/10.1016/j.neunet.2013.03.011

推荐理由:机器意识的经典综述,系统回顾了计算模型路径。

L. Blum, & M. Blum, A theory of consciousness from a theoretical computer science perspective: Insights from the Conscious Turing Machine, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 119 (21) e2115934119, https://doi.org/10.1073/pnas.2115934119 (2022).

推荐理由:以计算理论视角提出“意识图灵机”,连接理论计算机科学与意识哲学。

Butlin, P., Long, R., Elmoznino, E., Bengio, Y., Birch, J., Constant, A., Deane, G., Fleming, S. M., Frith, C., Ji, X., Kanai, R., Klein, C., Lindsay, G., Michel, M., Mudrik, L., Peters, M. A. K., Schwitzgebel, E., Simon, J., & VanRullen, R. (2023). Consciousness in Artificial Intelligence: Insights from the science of consciousness (arXiv preprint). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.08708

推荐理由:汇集多学科专家的AI意识白皮书,是评估机器意识伦理与科学边界的关键文件。

Li, J. (2025). Can “consciousness” be observed from large language model (LLM) internal states? Dissecting LLM representations obtained from Theory of Mind test with Integrated Information Theory and Span Representation analysis. Natural Language Processing Journal, 12, 100163. https://doi.org/10.1016/j.nlp.2025.100163

推荐理由:将IIT方法应用于大语言模型的表征分析,是AI意识实验研究的最新样本。

周昌乐 (2020).《机器意识:人工智能的终极挑战》. 机械工业出版社.

推荐理由:国内系统探讨“机器意识”的权威中文著作,并提出自己的机器意识模型,为AI研究者提供中文本土视角。

主题七 心灵与实在:从量子意识到感知界面

主题介绍:聚焦于意识研究中两条具有颠覆性潜力的探路:“量子意识”——探索量子物理现象(如叠加、纠缠、波函数坍缩)是否以及如何可能参与意识生成;和“感知界面理论”(Interface Theory of Perception)—— 探索我们感知世界的方式或许并非直接反映实在,而是进化设计出的“界面”,即“心灵-世界”之间的交互界面。两条路径看似不同,却在“我们如何感知实在”、“意识与物理实在之间的关系”这一根本问题上交汇,启发我们或许意识本质已经超出了宏观的物理实在界限与定义。

核心关注问题

在“量子意识”假说中,最关键的物理假设与意识系统维持机制是什么?如何回应量子条件苛刻的挑战与理解当前脑科学某些量子实验论证?

在感知界面理论”中,意识/感知并非直接反映实在,而是主体进化设计出的“用户界面”——那么主体与实在如何通过意识感知界面互动?感知界面理论的中介机制在基础物理与宇宙学背景下数学结构是什么?

量子意识与感知界面假说是否倾向于泛心论或意识优先论?意识与实在的本体关系从哲学和科学上如何界定?

推荐阅读

Tegmark, M. (2000). Importance of quantum decoherence in brain processes. Physical Review E, 61(4), 4194-4206.

推荐理由:量子退相干机制分析,驳斥纯量子脑假说的同时,为量子意识研究提供实证基准。

Gassab, L., Pusuluk, O., Cattaneo, M., & Müstecaplıoğlu, Ö. E. (2025). Quantum Models of Consciousness from a Quantum Information Science Perspective. Entropy, 27(3), 243. https://doi.org/10.3390/e27030243

推荐理由:从量子信息科学角度审视意识模型,为量子计算与意识理论建立新桥梁。

Michael C Wiest, A quantum microtubule substrate of consciousness is experimentally supported and solves the binding and epiphenomenalism problems, Neuroscience of Consciousness, Volume 2025, Issue 1, 2025, niaf011, https://doi.org/10.1093/nc/niaf011

推荐理由:提出量子微管作为意识基底的实验证据,重新激活了量子脑假说。

Robert Prentner, Donald D. Hoffman, (2024). Interfacing consciousness. Frontiers in Psychology, 15, 1429376. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1429376

推荐理由:感知界面理论核心论文,提出意识与现实之间的“计算接口”框架。

de Barros, J. Acacio, & Montemayor, C. (Eds.). (2019). Quanta and Mind: Essays on the Connection between Quantum Mechanics and Consciousness (Synthese Library, Vol. 414). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-21908-6. 中译本《量子与心智:联系量子力学与意识的尝试》

推荐理由:量子与心智的跨学科论文集,涵盖哲学、物理与神经科学视角。

Hoffman, D. (2019). The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes. Allen Lane. 中文书籍《眼见非实》。

推荐理由:以进化心理学视角提出“感知界面理论”的综合论述,挑战现实主义,拓展意识哲学边界。

主题八 圆桌讨论:意识问题总结与展望

主题介绍:最后一期将作为本次读书会一个关于意识的“综合与展望”,我们将在此前各专题(计算功能、如信息-涌现理论、预测加工理论、量子意识与感知界面等)打下的理论基础之上,举办一场开放式的“圆桌”讨论。回顾、整合并批判当前意识研究的主要脉络、分歧与前沿。我们将探索,意识研究中现实中哪些问题已取得实质进展?哪些关键假说仍处于迷雾?未来几个方向(神经科学、人工智能、哲学、认知科学)交汇处可能出现怎样的新突破?我们还将重点关注意识研究应有的科学规范和科学方法论探索、怎样避免走入伪科学或玄学误区。

核心关注问题

意识理论之间的关系是什么?是否存在一条通向“普适意识理论”的大道?如果有,这条大道可能穿跨哪些学科、连接哪几类模型?又有哪些风险?

意识的科学方法是否需要突破现有的科学实在定义?我们应如何定义一套“硬标准”来评估一个意识理论的科学价值?

未来五到十年,哪些技术或方法最可能推动意识研究突破?意识研究与人工智能、伦理、社会、医学、智能增强等现实议题之间将如何互动?

推荐阅读

Doerig, A., Schurger, A., & Herzog, M. H. (2021). Hard criteria for empirical theories of consciousness. Cognitive Neuroscience, 12(2), 41–62. https://doi.org/10.1080/17588928.2020.1772214

推荐理由:回顾提出意识理论的“硬标准”,为理论的可证伪性与实证性设定了统一标准。

Pae H (2025) Reflective analysis on empirical theories in consciousness. Front. Psychol. 16:1571098. doi: 10.3389/fpsyg.2025.1571098, https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1571098/full

推荐理由:对意识理论进行“反思性检验”,倡导跨范式对话。

Gomez-Marin, A., Seth, A.K. A science of consciousness beyond pseudo-science and pseudo-consciousness. Nat Neurosci 28, 703–706 (2025). https://doi.org/10.1038/s41593-025-01913-6

推荐理由:区分伪科学与“伪意识”,为意识研究建立科学边界。

Kanai, R., & Fujisawa, I. (2024). Toward a universal theory of consciousness. Neuroscience of Consciousness, 2024(1), niae022. https://doi.org/10.1093/nc/niae022

推荐理由:提出“普适意识理论”的雏形,试图综合现有理论的共同原则。

Mudrik, L., Boly, M., Dehaene, S., Fleming, S. M., Lamme, V., Seth, A. K., & Melloni, L. (2025). Unpacking the complexities of consciousness: Theories and reflections. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 170, Article 105524. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.105524

推荐理由:对意识复杂性的多理论联合反思,呈现意识科学的未来共识与不确定性。

He, B. J. (2023). Next frontiers in consciousness research. Neuron, 111(19), 3150–3154. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2023.09.042

推荐理由:展望意识研究的“下一前沿”,总结神经、哲学与AI三界交汇的趋势。

Ronald Cicurel (2021). Brain-Centric: How the Mental Space Builds Our Realities (Part One: The Mental Space).Editions Sarina.

推荐理由:从“精神空间”(mental space)视角出发,挑战传统实在论,探讨我们如何构建现实。作者引入“哥德尔信息”这一概念,将其视为大脑内部的“信息-熵”结构:即我们并非只是被动接收“外在世界”的映像,而是在大脑中通过信息、语言与表示构建一个富含可能性的心理空间,所体验的“现实”是大脑在熵-信息条件下所生成的模型。

戴维·多伊奇(David Deutsch)(2016). 《真实世界的脉络(第 2 版):平行宇宙及其寓意》. 人民邮电出版社.

推荐理由:量子图灵机之父戴维·多伊奇,将量子物理、多宇宙假说、计算理论与知识论交织起来,提供一个宏大的“实在结构”视野,使我们反 思何为真实、何为可能。

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢