导语

你是否好奇,那些推动数学大厦向前的 “灵光一闪”,真的是毫无征兆的 “天降灵感” 吗?当高斯将顿悟形容为 “突然的闪电”,当庞加莱在公交车台阶上突然想出难题解法,这些看似偶然的认知飞跃,背后是否藏着我们没发现的规律?近日发表在 PNAS 上的一项研究让 6 位数学博士在自己熟悉的环境里沉浸式解普特南数学竞赛题,并对他们的实时行为进行密集记录,如书写、手势动作,共记录 4653 个离散动作事件。研究团队发现,在顿悟出现前,数学家与黑板的互动会变得越来越难以预测 —— 这与物理系统、生态系统发生转变前的临界波动(critical fluctuations)现象高度相似。他们还引入信息论里的 “意外度”作为临界转变的预警信号,并证明其适用于各类具有离散符号动态特征的系统。

关键词:顿悟(insights),复杂系统(complex systems),临界转变(critical transition),临界波动(critical fluctuations)数学推理(mathematical reasoning),预警信号(early warning signals),信息论(information theory),意外度(suprisal)

周莉丨作者

郭超丨审校

论文题目:An information-theoretic foreshadowing of mathematicians’ sudden insights

论文地址:https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2502791122

论文作者:Shadab Tabatabaeian, Artemisia O’bi, David Landy, and Tyler Marghetis

数学领域的顿悟(insight),表现为从困惑到清晰的突然、意外转变。数学家通常将这类 “啊哈”(aha)或 “灵光一闪”(eureka)式的认知突破描述意外之喜,事后他们往往无法解释自己是如何得出这一结论的。博学家亨利・庞加莱(Henri Poincaré)曾这样描述自己的一次顿悟经历 —— 当时他正准备登上公交车:“就在我把脚迈上台阶的那一刻,灵感突然降临,此前的思考似乎毫无预兆”。数学家卡尔・高斯(Carl Gauss)则将顿悟比作 “突然的闪电” 、 “神的干预”。这类顿悟是数学家获得重要科学突破的重要因素,但它们的起源至今仍是未解之谜。

传统研究要么依赖宏观文献数据分析,要么局限于基础问题解决场景,难以捕捉专家级数学推理中顿悟的动态过程。本研究创新性地将复杂系统理论中的临界转变的研究思路引入认知科学,通过将自然观察记录(naturalistic video recordings)与信息论方法结合,首次为顿悟的可预测性提供了实证证据,也为理解高阶创造力的本质开辟了新路径。

数学推理作为一个复杂系统

数学推理作为一个复杂系统

在复杂系统理论中,临界转变并非完全随机。系统从一种稳定状态突然切换到另一种稳定状态的过程,比如湖泊从清澈突然变为浑浊、气候系统的突变,甚至人类运动控制或心理健康状态的突然改变,会出现一系列 “预警信号”—— 比如系统对扰动的恢复能力下降,即 临界减速(critical slowing down),或系统状态的波动幅度增大,即临界波动(critical fluctuations)。这些信号已被成功用于预测生态系统崩溃、抑郁症发作等现象。

若将数学推理看作一个涵盖数学家的大脑、身体、黑板及板书内容的复杂系统,那么顿悟本质上就是这个系统的 “临界转变”—— 而在转变发生前,系统必然会出现可观测的预警信号。但是,研究者无法直接观察数学家的 “内在理解状态”,并且书写方程、指向图表、擦除草图等离散事件(外显行为)无法用单一数值概括。因此,传统复杂系统研究中的临界预警指标难以直接适用[1-9]。

数学推理过程的行为编码

数学推理过程的行为编码

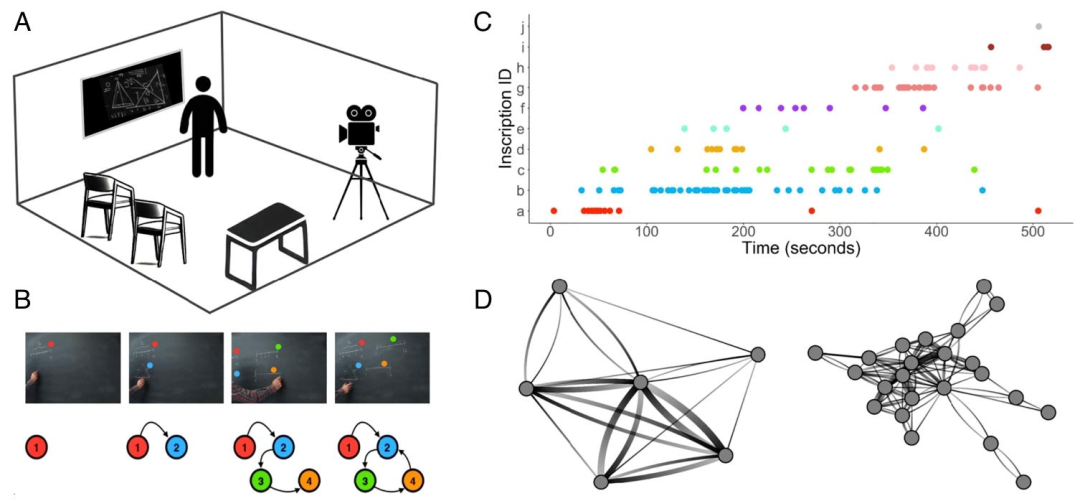

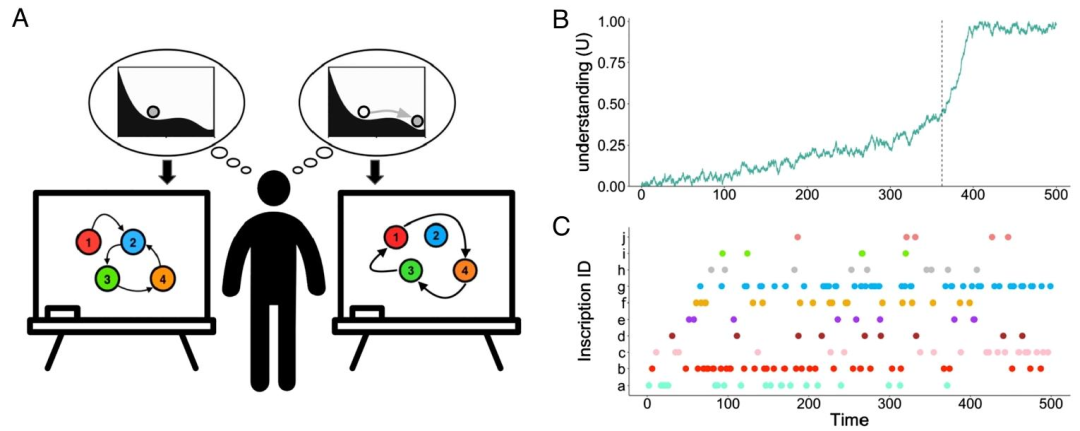

研究者选择 6 位拥有博士学位的数学家(3 男 3 女)作为研究对象,让他们在自己熟悉的工作场景(办公室或研讨室)中,尝试解决威廉・洛厄尔・普特南数学竞赛(William Lowell Putnam Mathemati- cal Competition)的题目 —— 这类题目以难度极高著称(竞赛时长 6 小时,多数年份中位数仅为 0-1 分 / 120 分),能有效激发深度思考与顿悟[33]。研究团队用视频设备连续记录数学家约 1 小时的解题过程,最终获得 12 个有效解题录制视频(session)(总时长 4 小时 5 分钟),并补充 1 个预实验录制视频(session)用于验证结果稳定性(图1A)。

为将抽象的数学推理过程转化为可分析的数据,研究者开发了一套 “行为编码体系”:

定义 “书写符号”(inscriptions):将黑板上空间相邻、语义相关的标记(如一个完整方程、一幅函数图像)视为一个 “书写符号”,作为数学家认知活动的基本单元(图1B);

记录 “注意力转移”:通过观察数学家的视线移动、手势指向、语言表述(如 “看这里”)或书写 / 擦除动作,标记他们在不同“书写符号”间的注意力转移时刻,最终形成包含 4653 个离散事件的 “符号时间序列”(图1C);

识别 “顿悟时刻”:为确保分析对象的客观性,由独立编码者标记数学家通过语言明确表达顿悟的时刻(如 “哦,我明白了!”“原来如此”),最终在 13 个 session 中识别出 27 个顿悟事件。

图1 在自然场景中研究数学家的突发顿悟。(A)研究视频语料场景:记录数学家在院系(办公室 / 研讨室)独自证题,均站立于粉笔黑板前;(B)数学家活动以黑板“书写符号”及互动展开:1 分钟序列中创建 4 个“书写符号”(彩色圈注),通过手势、视线、言语识别注意力转移,转化为有向网络(节点 = “书写符号”,边 = 转移),借转移概率预测后续行为;(C)单数学家证题时“书写符号”互动时序图:纵轴为彩色区分的“书写符号”,圆点标记注意力转移时刻;(D)单数学家解两题的互动差异:节点 = “书写符号”,边 = 注意力转移,边宽表频率,边明(起点)暗(终点)指示方向。

基于信息熵的顿悟信号预测模型

基于信息熵的顿悟信号预测模型

可观测行为量化

传统复杂系统预警信号(如方差增大)依赖连续数值变量,但数学家的注意力转移是离散事件 —— 如何用离散数据捕捉 “内在认知系统的韧性丧失”?研究团队引入了信息论中的 “意外度”(surprisal)概念,将 “认知韧性” 转化为 “行为可预测性”。“意外度” 的核心逻辑是:当一个系统处于稳定状态时,其行为模式具有规律性(可预测);当系统韧性下降、濒临转变时,行为模式会变得混乱(不可预测)[10, 11]。

具体到数学推理中,研究者通过计算在某种黑板互动模式Ct下,行为事件Et发生的条件概率P(Et|Ct)量化行为事件的意外度h(Et):即给定数学家近期的注意力转移历史(如过去 60 秒的行为),预测其下一次转移到某一“书写符号”的概率 —— 概率越低,意外度越高。这种方法无需依赖特定数学领域知识,仅通过行为模式的变化,就能间接反映内在认知系统的稳定性。

若数学家处于 “困惑期”,其注意力转移往往遵循固定模式(如反复在两个相关方程间切换),此时 “意外度” 低;

若顿悟即将发生,其认知系统开始探索新关联(如突然将视线从 “区间线段” 转向 “三角形图形”),行为模式的规律性被打破,“意外度” 会显著升高。

内在认知动力学建模

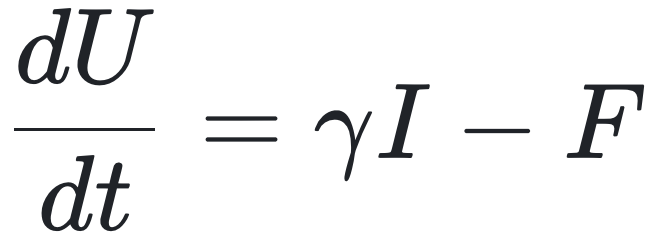

研究团队构建了一个简化的数学模型,模拟 “内在理解状态” 与 “可观测行为” 的耦合关系[12-16]:

定义 “理解度”(U):用 0(完全困惑)到 1(顿悟)的连续变量,代表数学家的内在认知状态;

设定 “认知动态”:模型中存在两种相反力量 ——功能固着(functional fixedness)倾向于维持原有错误认知,推动 U 向 0 回归(对应困惑期) 和 创新驱动”(innovation)倾向于探索新理解,推动 U 向 1 靠近(对应顿悟发生),通过控制参数 γ 调节两者相对强度;

关联 “认知与行为”:设定 “理解度 U” 决定 “注意力转移概率”—— 当 U 接近 0 时,行为模式固定,意外度低,对应注意力转移概率矩阵B0;当 U 接近 1 时,行为模式切换到新规律,意外度高,对应注意力转移概率矩阵B1(图2B),对于中间状态的 U,注意力转移概率矩阵通过线性插值生成BU=(1-U)×B0 + U×B1,即 U 的变化直接改变行为发生的概率。

计算意外度:首先确定当前内在认知状态对应的U值,通过插值得到注意力转移概率矩阵BU,根据BU确认当前时刻 t 的注意力转移事件Et对应的基础概率,依据科学家的具体行为数据计算 t 时刻真实的注意力转移事件序列Ct( t 时刻前固定时长窗口内的实际注意力转移序列)对应的概率f(i,j)以修正基础概率

(其中权重w并非固定值,而是根据实际注意力转移事件发生频率动态跳这个,频率低则权重小,频率高则权重大),最后根据公式

(其中权重w并非固定值,而是根据实际注意力转移事件发生频率动态跳这个,频率低则权重小,频率高则权重大),最后根据公式 计算意外度。

计算意外度。

模型模拟结果显示:当 γ 逐渐增大(创新驱动增强)到临界值时,“困惑态”(U≈0)的韧性丧失,理解度会突然跃迁到 “顿悟态”(U≈1);而在跃迁前,“意外度” 会提前升高 —— 这意味着,即使无法直接观测 U,通过 “意外度” 也能预测顿悟的发生。

图2 从可观测行为推断内在理解状态稳定性的挑战。(A)数学顿悟最小模型:可观测动作(如指画图表、写方程)反映内在理解状态(不可直接观测,以 “观念空间” 轨迹示意),该状态决定“书写符号”互动转移概率。参数γ调节创新驱动与功能固着:γ小则错误认知主导γ大则理解趋向正确;从 “困惑” 到 “顿悟” 或突发,理解状态转变。模型中,内在理解状态由随机微分方程主导,且决定生成互动行为的马尔可夫过程转移概率(细节见原文 “材料与方法”);(B)模型模拟:γ随时间线性增长,超临界值(γ=0.26,垂直虚线处)后困惑态消失;内在理解度先低,从困惑(U<0.5)快速提升至顿悟状态(U≈1);(C)对同一个数学家注意力转移行为的记录:内在理解状态决定“书写符号”转移概率,纵轴为彩色区分的“书写符号”,每个圆点颜色对应注意力转移到对应书写符号一次,通过查看(C)可反推理解稳定性(B),以预测顿悟。

实验验证

实验验证

研究团队基于可观测行为量化模型与内在认知状态模型对实证数据进行分析,重点观测 “顿悟时刻前后的意外度变化”,得到三个关键发现:

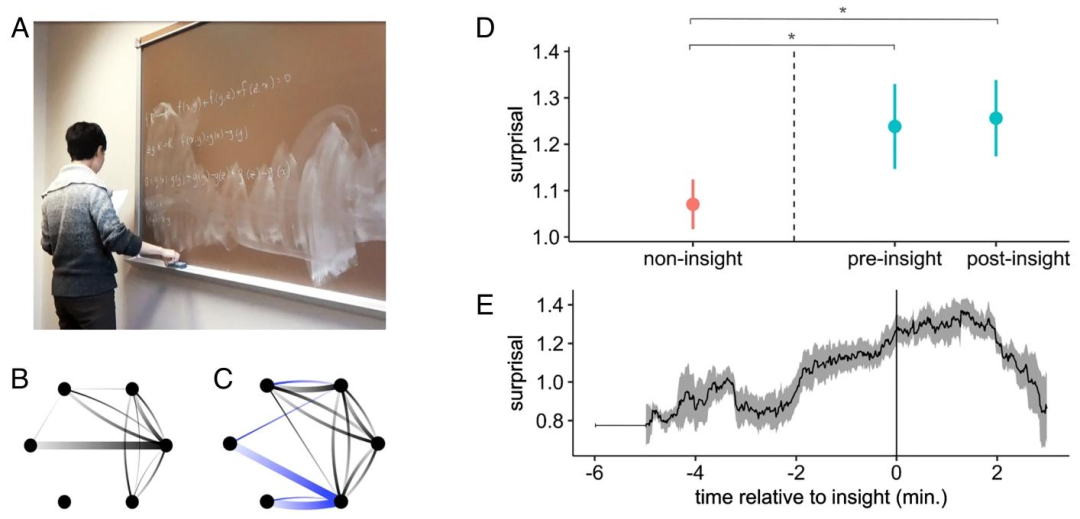

1. 顿悟前后的行为模式发生 “断裂”

以一位数学家的顿悟事件为例:在顿悟前,他反复在两个“书写符号”间转移注意力(如 “区间线段” 与 “实数列表”),行为模式稳定(低意外度);顿悟后,他突然放弃原有关联,开始连接此前从未互动过的“书写符号”(如 “区间线段” 与 “三角形图形”),行为模式的规律性被打破(高意外度)。这种 “旧模式断裂 - 新模式建立” 的过程,与模型预测的临界转变完全吻合(见图3A, 3B, 3C)。

2. 意外度在顿悟前后显著升高

通过线性混合效应模型分析(控制不同录制视频(session)的个体差异)(图3D),研究者发现:

顿悟前的意外度均值(1.23)显著高于非顿悟时期(1.07,P<0.01);

顿悟后的意外度均值(1.25)同样显著高于非顿悟时期(P<0.01);

为排除 “时间推移导致意外度升高” 的干扰,研究者还进行了 “时间置换检验”(随机打乱行为事件的时间顺序),结果显示:真实数据中 “顿悟前后意外度升高” 的现象,显著超过随机水平(P<0.03),证明该信号并非偶然(见图3D)。

3. 预警信号提前 2 分钟出现

通过滑动窗口分析(以顿悟时刻为 0 点,向前 / 向后延伸时间窗口),研究者观察到:意外度从顿悟前 2 分钟开始逐渐升高,在顿悟时刻达到峰值,随后迅速下降 —— 这表明,认知系统的 “韧性丧失” 是一个渐进过程,而非突然发生;同时也意味着,“意外度” 不仅能识别顿悟,还能提前预警(图3E)。

图3 数学家的顿悟可通过其黑板互动行为意外度升高来预警。

同时,研究团队注意到一个有趣的现象:尽管白板、数字书写工具已普及,但数学家仍偏爱传统粉笔与黑板。这背后其实是 “分布式认知” 的逻辑 —— 黑板不仅是 “记录工具”,更是 “认知延伸”:

“书写符号”的外部化,让数学家无需在工作记忆中 “存储” 所有信息,可通过视线快速调取;

手势与“书写符号”的互动(如用手指连接两个方程),能直接 “可视化” 抽象关联,加速新认知的形成;

擦除、修改“书写符号”的过程,本质是 “认知试错” 的外部化,帮助数学家突破思维定式。

这也解释了为什么 “意外度升高” 能预警顿悟:当数学家开始探索新的“书写符号”关联时,正是其认知系统在 “打破旧平衡、建立新平衡” 的过程 —— 黑板上的行为变化,正是内在认知转变的“指南针”。

总结

总结

本研究的价值,不仅在于提供了一种 “预测顿悟” 的方法,更在于它改变了我们对 “创造力” 的认知:那些看似 “从天而降” 的灵光,实则是认知系统在长期演化中,逐渐积累变化、最终突破临界状态的必然结果。当复杂系统理论与认知科学相遇,我们或许正在打开一扇新的理解人类创造力的大门。

目前研究仅关注数学领域,未来可以验证该预警信号是否适用于其他创造性领域(如物理研究、艺术创作);同时,尚未探索大脑神经活动与行为意外度的关联 —— 若能结合脑成像技术,或许能更深入地揭开顿悟的神经机制。

参考文献

参考文献可上下滑动查看

计算神经科学第三季读书会

内容中包含的图片若涉及版权问题,请及时与我们联系删除

评论

沙发等你来抢